农历正月十九,在佛教文化中具有特殊的意义,既是岁末年初的重要时间节点,也是佛教徒祈福净业、践行教义的重要日子,这一天的佛教活动融合了传统信仰、文化习俗与修行实践,形成了独特的宗教文化景观。

正月十九在佛教中的整体定位

从佛教历法来看,正月处于春节前后,是辞旧迎新的过渡阶段,佛教强调“随缘培福,借境修心”,正月十九作为“新春祈福”的延续,既包含对过去一年的归纳与忏悔,也寄托对新一年平安顺遂的期盼,在汉传佛教中,这一天虽不像释迦牟尼佛圣诞(四月初八)、观音菩萨圣诞(二月十九)等被列为全国性节日,但在部分地区和寺院,仍会举行特定的法会与修行活动,成为信众重要的精神寄托。

从文化内涵上,正月十九的佛教活动体现了“人间佛教”的特质——将修行融入生活,通过诵经、供灯、布施等仪式,引导信众在日常生活中践行慈悲、智慧与感恩,这一天也与部分地方民俗结合,形成了“佛教节日+民间习俗”的复合文化现象,如部分地区会举行“庙会”“祈福灯会”等,既传承了佛教文化,也丰富了民间生活。

不同佛教传统的正月十九活动

(一)汉传佛教:祈福、诵经与净业

在汉传佛教地区,正月十九的活动以“祈福净业”为核心,常见形式包括:

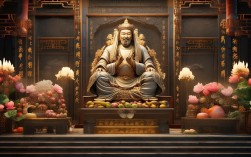

- 祈福法会:许多寺院会举行新春祈福法会,信众通过供养三宝(佛、法、僧)、诵持《药师经》《地藏经》等经典,祈求身体健康、家庭和睦、国泰民安,部分寺院还会为信众提供“挂牌祈福”服务,将写有心愿的红牌悬挂于寺院特定区域,象征与佛法结缘。

- 供灯与点灯:灯在佛教中象征“智慧破无明”,正月十九夜晚,寺院常组织“万佛灯会”或“平安灯会”,信众可点燃酥油灯、电子灯等,供奉于佛前,寓意“以灯传灯,心灯不灭”,这一活动不仅是对佛陀的恭敬,也提醒信众“点亮自性光明”,远离烦恼。

- 布施与放生:布施是佛教六度之首,正月十九信众常通过捐献寺院、放生护生等方式积累福德,放生活动需遵循“不扰民、不破坏生态”的原则,多选择放生池、湿地等区域,体现“无缘大慈,同体大悲”的佛教精神。

- 受持八关斋戒:部分精进信众会在正月十九受持八关斋戒(一日一夜持守不杀生、不偷盗、不淫欲等戒律),通过体验简单清净的生活,培养慈悲心与定力,达到“净化身心”的目的。

(二)藏传佛教:护法法会与年度祈福

藏传佛教将正月视为“神变月”(藏历正月,对应农历二月至三月不等),是纪念佛陀显神变、降外道的重要月份,但部分地区的藏传佛教寺院也会在农历正月十九举行特殊活动:

- 护法法会:如格鲁派(黄教)部分寺院会在正月十九举行“玛哈嘎拉护法法会”,通过诵经、跳神(金刚舞)、食子(朵玛)供养等仪式,祈求护法神加持,消除违缘、护持正法,法会中,僧人会佩戴面具表演象征“降魔弘法”的舞蹈,既庄严神圣,也具有文化传承意义。

- 酥油花展:在青海塔尔寺、甘肃拉卜楞寺等藏传佛教圣地,正月期间常有酥油花展(农历正月十九达到高潮),酥油花是以酥油为原料塑造的佛像、人物、故事等艺术品,工艺精湛,被称为“雪域奇葩”,信众通过观赏酥油花,感受佛教故事的庄严与艺术之美,同时表达对三宝的供养。

(三)南传佛教:较少直接对应,但普遍重视“新年祈福”

南传佛教(流行于东南亚、中国云南等地)的新年通常在四月(泼水节),农历正月十九并非其传统节日,但信众仍会在此时进行个人修行或集体祈福,如前往寺院供佛、禅修、布施,将新春的喜悦转化为修行的动力。

佛教徒的修行实践与文化意义

对佛教徒而言,正月十九的核心并非“形式化的仪式”,而是“借事修心”,无论是诵经、供灯还是布施,本质都是通过外在行为,内在培养“三心”:

- 恭敬心:对三宝的恭敬是修行的根基,通过供养、礼拜等仪式,放下傲慢,学会谦卑;

- 慈悲心:通过放生、布施,体会众生平等,培养“自利利他”的菩萨精神;

- 智慧心:通过持戒、禅修,看清烦恼的本质,以智慧照破无明。

从文化层面看,正月十九的佛教活动是佛教中国化的体现——将佛教教义与中国传统“祈福纳祥”的民俗结合,既保留了佛教的核心精神,又让信众在熟悉的习俗中感受佛法,民间“正月十九走百病”的习俗,部分地区会与“寺院绕佛”结合,信众通过绕行寺院祈求健康,这一行为既传承了民俗,也践行了佛教“右绕佛像”的恭敬礼仪。

不同佛教传统正月十九活动对比

| 佛教传统 | 核心意义 | 常见仪式/习俗 | |

|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 祈福法会、供灯、布施、受戒 | 祈福净业,智慧破无明 | 挂牌祈福、万佛灯会、八关斋戒 |

| 藏传佛教 | 护法法会、酥油花展 | 护持正法,消除违缘 | 金刚舞、食子供养、酥油花展 |

| 南传佛教 | 个人修行、集体供佛、禅修 | 培养定力,转化新年为修行动力 | 供僧、坐禅、布施 |

相关问答FAQs

Q1:正月十九佛教徒一定要去寺院吗?如果不是,可以在家修行吗?

A1:并非强制,佛教强调“心行合一”,寺院是集体修行的共修场所,但在家信众也可通过诵经、持咒、供佛、布施等方式修行,若条件允许,前往寺院参与共修(如法会、诵经)更能增长信心、消除懈怠;若无法前往,可在佛前设置简易供品,诵持《心经》《大悲咒》等经典,或进行静坐禅修,同样能积累福德、净化身心,核心在于“发心清净”,而非形式。

Q2:为什么部分地区会在正月十九举行“跳神”仪式?这一仪式与佛教教义有何关联?

A2:“跳神”(藏语称“羌姆”)是藏传佛教金刚舞的一种,源于8世纪莲花生大师降伏魔军的故事,通过僧人佩戴面具、跳象征“降魔、度生、证悟”的舞蹈,展现“佛法战胜无明”的内涵,仪式中的每个动作、道具都有特定象征(如骷髅代表“无常”,法器代表“智慧”),既是宗教艺术,也是对信众的“方便教育”——通过视觉化的形式,让信众直观理解“因果”“无常”等教义,需要注意的是,“跳神”并非娱乐活动,而是严肃的宗教仪式,需以恭敬心看待。