在当代佛教文化传播的图景中,畅怀法师的图片以其独特的视觉语言与精神内核,成为连接世俗与信仰、个体与群体的重要媒介,这些图片并非单纯的影像记录,而是承载着禅意智慧、慈悲情怀与修行境界的文化符号,透过镜头语言传递出法师对生命的深刻体悟与对众生的温暖观照,从寺院晨钟暮鼓中的静默身影,到弘法现场的智慧开示;从山水之间的随缘自在,到与信众的亲切互动,每一帧画面都如同一面镜子,映照出佛教文化在当代社会的鲜活生命力,也引导观者在浮躁尘世中寻找内心的宁静与力量。

图片中的视觉符号:修行境界的直观呈现

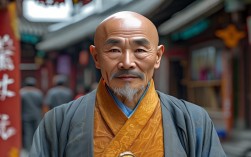

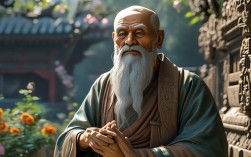

畅怀法师的图片常以一组极具辨识度的视觉符号构建其精神世界,这些符号既是佛教文化的传统载体,也是法师个人修行风格的外化,法相庄严是其中的核心元素——法师身着朴素的褐色袈裟,面容清癯却目光平和,嘴角含笑间透着慈悲与包容,既有出家人的超然脱俗,又不失对世间的深情眷顾,这种“庄严而不失亲切”的形象,打破了大众对佛教法师的刻板印象,传递出“佛法在世间,不离世间觉”的圆融理念。

法器与环境的搭配则进一步强化了修行的意境,图片中常出现念珠、锡杖、木鱼等传统法器,它们不仅是宗教仪式的工具,更象征着戒、定、慧三学,法师手持念珠静坐的场景,念珠的颗粒感与背景的虚化形成对比,既突出“专注一境”的禅修状态,又暗喻“念念分明”的修行智慧,而在环境选择上,图片多聚焦于寺院古刹、山林清泉、古树下等空间:斑驳的墙面、摇曳的烛光、氤氲的香火,营造出远离尘嚣的静谧氛围;偶有自然风光入镜,如云雾缭绕的山峰、雨后的竹林,则以“天人合一”的意境呼应佛教“依正不二”的生态观,这些视觉符号并非孤立存在,而是通过构图、光影与色彩的有机融合,共同构建出一个“可观、可感、可悟”的修行场域,让观者在视觉审美中潜移默化地体味佛法真谛。

文化内涵的传递:慈悲与智慧的当代诠释

畅怀法师图片的价值,远不止于视觉层面的美感,更在于其对佛教文化核心精神——慈悲与智慧的生动诠释,在法师与信众互动的图片中,这种特质尤为鲜明,无论是为老人轻抚头顶的温柔,为孩童递上糖果的慈爱,还是为迷茫者开示时的耐心,法师的眼神与肢体语言都传递出“无缘大慈,同体大悲”的菩萨情怀,这些场景打破了宗教的神秘感,展现出佛教“以人为本”的入世精神,让“慈悲”不再是抽象的概念,而是具体可感的生活实践。

智慧的开示则通过法师弘法讲经的画面得以呈现,图片中,法师或立于讲台,以手势辅助阐释经典;或围坐信众之中,以问答形式启发思考,背景中的经书、匾额(如“明心见性”“般若波罗蜜”),与法师从容的神态相映成趣,既传递出佛法的深邃,又凸显出“应机说法”的智慧——复杂的教义被转化为贴近生活的语言,让不同文化背景的观者都能从中获得启发,一张法师在田间地头与农人交谈的图片,没有经堂的庄严布置,却有泥土的质朴气息,法师的话语如春风化雨,诠释着“平常心是道”的修行理念,说明修行并非远离生活,而是在日常中保持觉知,这种“契理契机”的文化传播方式,让佛教智慧在当代社会焕发出新的生机。

图片背后的故事:修行与弘法的生命轨迹

每一张畅怀法师的图片背后,都隐藏着一段修行的故事与弘法的足迹,这些故事赋予了图片更深层的情感温度与精神厚度,早年在深山闭关修行的图片,记录了法师“冬练三九,夏练三伏”的坚韧:简陋的茅棚、发白的坐垫、案头翻旧的经书,无不诉说着“一门深入,长时熏修”的修行决心,正是这段经历,为法师后来的弘法事业奠定了坚实的智慧基础,也让他在面对信众时,总能以“过来人”的从容给予切实的指引。

近年来,法师积极参与公益慈善与跨文化交流的图片,则展现了佛教“利乐有情”的当代实践,在偏远山区支教的照片中,法师与孩子们一起读书、做游戏,脸上洋溢着真诚的笑容;在灾后慰问的图片中,法师双手递上物资,眼神中满是悲悯与坚定;在与外国友人交流的场景中,法师以手势比划,用简单的语言阐释“缘起性空”的哲理,成为中国文化“走出去”的生动注脚,这些图片不仅记录了法师的弘法足迹,更勾勒出一位佛教修行者“以出世心做入世事”的生命轨迹——既坚守内心的精神家园,又积极承担社会责任,用实际行动诠释着“佛法不离世间法”的深刻内涵。

对大众的影响:心灵慰藉与文化认同

在快节奏的现代生活中,畅怀法师的图片如同一股清泉,为无数疲惫的心灵提供了慰藉与力量,对于在压力中挣扎的都市人而言,图片中法师的静坐姿态、平和眼神,传递出“万般带不去,唯有业随身”的放下智慧,引导人们反思生命的本质,减少对物质的执着;对于迷茫的青少年,法师与年轻人交流的画面,则像一位亲切的长者,用“诸恶莫作,众善奉行”的简单道理,为他们指引人生的方向。

从文化传播的角度看,这些图片也成为大众了解佛教的重要窗口,通过图片,人们直观感受到佛教文化的庄严与慈悲,消除了对宗教的误解与偏见;法师将传统与现代结合的弘法方式(如利用短视频平台分享修行感悟),让佛教文化以更贴近年轻人的形式传播,增强了文化认同感,有信众在评论区留言:“看到法师在雨中为众生祈福的照片,让我感受到了从未有过的温暖与安心。”这充分说明,图片作为一种跨越语言与文字的媒介,能够在情感层面与观者产生深度共鸣,成为连接传统与现代、个体与信仰的桥梁。

畅怀法师常见图片场景及象征意义

| 图片场景 | 视觉元素 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 静坐参禅 | 袈裟、念珠、香炉、古树 | 明心见性,回归本真,专注修行的定力 |

| 弘法讲经 | 经书、讲台、信众、匾额 | 智慧传递,应机说法,普度众生的愿力 |

| 山林中漫步 | 云雾、竹径、袈裟飘动 | 天人合一,随缘自在,超然物外的境界 |

| 与信众互动 | 微笑、手势、温暖眼神 | 慈悲济世,众生平等,入世度化的情怀 |

| 公益慈善 | 物资、孩子、灾区场景 | 利乐有情,践行菩萨道的社会责任 |

相关问答FAQs

问:畅怀法师图片中的法器(如念珠、锡杖)有什么特殊含义?

答:畅怀法师图片中的法器不仅是宗教仪式的工具,更承载着深厚的佛教文化内涵,念珠(又称佛珠)通常由108颗珠子组成,象征断除108种烦恼,持念珠可帮助修行者收摄身心、专注一境;法师手持念珠静坐时,既是对“戒、定、慧”三学的践行,也传递出“念念分明、念念回归本心”的禅修理念,锡杖则是比丘十八物之一,杖头环环相扣,摇动时可“震动无明,警醒昏沉”,象征法师以智慧之音唤醒众生迷思,同时也代表“行脚天下、弘法利生”的修行姿态,这些法器的运用,既保留了佛教传统的庄严性,又通过视觉符号强化了图片的精神指向,让观者在熟悉的文化元素中感受佛法的智慧。

问:普通人如何通过畅怀法师的图片获得心灵启发?

答:普通人可以通过“观、思、行”三个步骤从畅怀法师的图片中获得心灵启发,观”——静下心来观察图片中的细节:法师的眼神是否平和?姿态是否从容?环境是否宁静?通过视觉感受传递出的情绪,让自己暂时放下焦虑,进入一种“慢下来”的状态,思”——结合图片场景思考背后的意义:例如看到法师在田间劳作的照片,可思考“修行不在别处,在日常中保持觉知”;看到法师与信众微笑互动,可思考“慈悲是对生命的尊重与理解”,行”——将启发落实到生活中:若从静坐图片中感受到宁静,可尝试每日花10分钟冥想;若从弘法图片中学到智慧,可在遇到问题时以“平常心”面对,不执着于结果,通过这种方式,图片便不再是静态的影像,而成为引导自我观照、提升心灵境界的“善知识”。