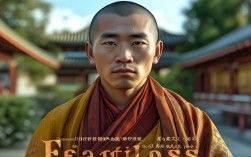

佛教思想图片是佛教教义的视觉化载体,通过图像将抽象的哲学概念与修行实践具象化,成为连接佛法智慧与大众认知的重要桥梁,这些图片不仅是艺术创作的成果,更是传播佛教核心思想的无声语言,其内容涵盖慈悲、智慧、因果、轮回、涅槃等核心教义,以象征、隐喻、叙事等手法,让复杂的佛法理念变得直观可感。

慈悲与利他的视觉呈现

慈悲是佛教思想的基石,所谓“无缘大慈,同体大悲”,佛教图片中常通过菩萨形象传递这一理念,观音菩萨是最典型的符号:或手持杨枝净瓶,象征以甘露普济众生;或作千手千眼相,代表以无量之手眼救度不同根机的众生;或为送子观音,体现对世间生命的悲悯,这些形象的共同特征是面容柔和、眼神低垂,衣袂飘动间传递出包容与温暖,让观者感受到“慈能予乐,悲能拔苦”的修行境界,布袋和尚(弥勒菩萨化身)的形象——袒腹欢笑、背负布袋,以“大肚能容,容天下难容之事”的视觉符号,传递慈悲与包容的生活智慧,提醒世人以欢喜心践行利他。

因果与轮回的图解

佛教“因果业力”与“六道轮回”的思想,常通过具有叙事性的图像系统呈现,唐卡中的“六道轮回图”(“生死轮图”)是最经典的诠释:图像中心为猪、蛇、鸡三兽,分别象征“贪”“嗔”“痴”三毒,驱动轮回外圈;六道(天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱)以环状结构环绕,每道中绘有不同众生形象,如天道庄严、地狱苦楚,直观展现“善恶业力牵引,众生轮转不息”的因果法则;外圈则常绘十二因缘,从“无明”到“老死”,解释轮回的根本动力,这种结构紧凑、符号密集的图像,将抽象的因果逻辑转化为可感的视觉路径,警示世人“诸恶莫作,众善奉行”。

空性与智慧的象征表达

大乘佛教“空性”思想——“诸法空相,不生不灭”,是理解佛法智慧的核心,图片中常用莲花象征空性:莲花根植淤泥却不染污,花开水面却无执着,隐喻“烦恼即菩提,生死即涅槃”的中道观;菩提树则作为“觉悟”的符号,佛陀于菩提树下悟道时,树影婆娑、光明普照,通过光影对比表现“破除无明,证得般若”的智慧境界,禅宗公案画则更注重“以图说禅”,如“寒山拾得问对图”,二人笑谈间不立文字,留白处暗藏“不立文字,直指人心”的禅机;或描绘“拈花微笑”典故,佛陀拈花、迦叶微笑,以极简构图传递“心心相印,不可言传”的智慧超越。

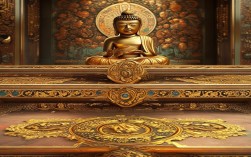

净土与往生的向往

净土宗“念佛往生西方极乐世界”的思想,在图片中常以极乐世界的庄严景象呈现:阿弥陀佛居中,结跏趺坐于莲台,两旁观音、大势至菩萨胁侍;七宝池中莲花盛开,八功德水微波荡漾,池边宝树罗列,空中化童子散花;整体色彩以金、青、红为主,构图对称饱满,营造出“庄严清净、无有众苦”的彼岸意象,这类图片不仅是对净土的描绘,更是对修行目标的具象化——通过“念佛”与“发愿”,引导众生向往“离苦得乐”的解脱境界,强化修行的信心与动力。

不同佛教思想图片的核心特征对比

| 思想主题 | 核心符号 | 艺术特征 | 教义传达目的 |

|---|---|---|---|

| 慈悲与利他 | 观音菩萨、布袋和尚 | 柔和色彩、低垂眼眸、动态衣袂 | 传递“无缘大慈,同体大悲” |

| 因果与轮回 | 六道轮回图、十二因缘 | 环状结构、密集符号、对比构图 | 直观展现“业力牵引,轮转不息” |

| 空性与智慧 | 莲花、菩提树、公案画 | 留白、极简构图、光影隐喻 | 表达“破除执着,证得般若” |

| 净土与往生 | 阿弥陀佛、七宝池、化童子 | 对称饱满、金红主色调、庄严景象 | 强化“念佛往生,离苦得乐” |

相关问答FAQs

Q1:佛教思想图片与普通宗教绘画有何区别?

A1:佛教思想图片的核心功能是“教义可视化”,而非单纯的审美或崇拜,普通宗教绘画可能侧重神祇形象的威仪或场景的华丽,而佛教思想图片通过符号系统(如莲花表空性、三毒表轮回)和构图逻辑(如轮回图的环状结构)传递佛法智慧,兼具哲学深度与教育意义,六道轮回图不仅是艺术作品,更是因果理论的“图解教科书”,帮助观者理解“业力”与“解脱”的关联。

Q2:普通人如何通过佛教思想图片理解佛教教义?

A2:普通人可通过“符号解读—故事联想—实践启示”三步理解,识别图片中的核心符号(如观音代表慈悲、莲花代表清净);结合相关故事(如观音菩萨“寻声救苦”的传说)理解符号背后的教义;联系生活实践(如以“慈悲心”待人接物,以“因果观”规范行为),看到“布袋和尚”图,可联想“包容他人、放下执着”的生活智慧,将图像中的教义转化为日常修行的指引。