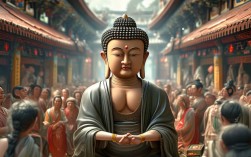

龙树菩萨是佛教史上极具影响力的大乘高僧,被后世尊为“八宗共祖”,其思想深刻塑造了大乘佛教的哲学体系,尤其在汉传佛教与藏传佛教中享有至高地位,他的生平充满传奇色彩,思想体系以“中观”为核心,旨在引导众生超越常见与断见的极端,证悟缘起性空的真理。

龙树菩萨出生于古印度南憍萨罗国的婆罗门家庭,自幼聪颖过人,精通吠陀经典、天文、地理、医学、工艺等“五明”之学,年轻时已是名声显赫的学者,他并不满足于世间的知识体系,认为这些学问无法解决生老病死的根本问题,他曾与三位好友共同修行,通过禅定力量游历欲界、色界、无色界,遍访诸天,却仍未找到究竟的解脱之道,后来,他们在海边遇到一位老比丘,老比丘以“欲为苦本”的教诲点醒他们,龙树由此意识到世间的快乐本质是虚幻的,唯有佛法才能带来究竟的安宁。

皈依佛教后,龙树菩萨深入经藏,仅用九十天便通晓了当时所有的佛经,但他发现,虽然经典浩如烟海,却缺乏系统阐释大乘深义的论著,尤其对“空性”的理解多有偏颇,他闭关修行,在定中上升至龙宫,阅读诸佛菩萨留下的深奥经典,包括《华严经》《般若经》等大乘经典,龙宫中,他不仅领悟了佛法的甚深义理,还带回部分经典,开始系统弘扬大乘思想,当时,印度有许多外道与部派佛教徒诽谤大乘,龙树菩萨以智慧辩才破斥外道邪说,广弘大乘教法,使大乘佛教在印度重新兴盛。

龙树菩萨的思想核心是“缘起性空”,他认为,一切现象(法)的存在都依赖于因缘条件的聚合,没有独立不变的自性(自性即“自有、自成、不依赖他”的意思),一粒种子需要土壤、水分、阳光等因缘才能长成大树,大树又会被砍伐做成家具,家具最终会腐朽——这个过程说明,“大树”的存在不是固定的,而是随着因缘的变化而变化,没有永恒不变的“大树自性”,同样,众生所执著的“我”,也是由色(身体)、受(感受)、想(认知)、行(意志)、识(意识)五蕴因缘和合而成,没有独立的“我”存在,这就是“缘起性空”——“缘起”是现象的存在方式,“性空”是现象的本质。

为了避免人们对“空”产生误解(比如认为“空”什么都没有”),龙树菩萨提出“中道”思想,主张远离“有”(认为事物有固定自性)和“空”(认为事物完全不存在)的极端,如实认识“缘起即空,空即缘起”的中实义理,他在《中论》中提出的“八不中道”——“不生亦不灭,不常亦不断,不一亦不异,不来亦不出”,正是对“中道”的精辟阐释:事物不会凭空产生(不生),也不会彻底消失(不灭);不是永恒不变的(不常),也不是断灭的(不断);不是完全相同的(不一),也不是完全不同的(不异);不是从某个地方来(不来),也不是到某个地方去(不出),这“八不”破除了人们对一切现象的常见、断见、一性、异性等错误认知,引导众生证悟中实相。

龙树菩萨的著作极为丰富,被誉为“千部论主”,其中最具代表性的有《中论》《十二门论》《大智度论》《七十空性论》《六十如理论》等,这些著作构成了中观学派的理论基石,以《中论》为例,全论二十七品,通过“破邪显正”的方式,系统阐述“缘起性空”与“中道”思想,如著名的“三是偈”:“众因缘生法,我说即是空,亦为是假名,亦是中道义”,明确指出:一切法都是因缘所生(缘起),因此是空(无自性);为了度化众生,需要用语言概念安立假名(世俗谛);而“空”与“假名”的统一,就是中道实相(第一义谛),这一思想既承认世俗世界的存在(假名),又揭示了其本质的空性,为大乘佛教的修行提供了理论指导。

龙树菩萨对佛教的贡献不仅在于理论建构,还在于修行实践,他强调“悲智双运”:以般若智慧证悟空性,以大悲心利益众生,在《大智度论》中,他以“般若”为导,“方便”为用,阐释了六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)的修行次第,尤其强调般若智慧的重要性,认为若无般若,布施、持戒等善行只能得到人天福报,无法解脱生死轮回,他还提出“初观空,后得中道”的修行路径:先通过观察一切法无自性而破除我执法执,再在空性基础上修习慈悲,最终达到“悲智平等”的佛果境界。

龙树菩萨的思想对后世佛教发展产生了深远影响,在印度,他的中观学说由提婆菩萨继承,后经佛护、清辨、月称等论师的阐释与发展,形成中观自续派与应成派,成为大乘佛教两大主流思想体系之一,在汉传佛教中,三论宗(以《中论》《十二门论》《百论》为根本)以龙树菩萨为祖师,弘扬“无所得”的中观思想;天台宗智者大师依《大智度论》立教,将“空假中三谛圆融”作为核心教义;华严宗、禅宗等也深受其影响,如禅宗强调“不立文字,直指人心”,正是对龙树“言语道断,心行处灭”思想的实践,在藏传佛教中,格鲁派(黄教)以龙树菩萨为根本祖师,宗喀巴大师的《菩提道次第广论》即以龙树的中观思想为究竟见地。

以下为龙树菩萨生平与著作概览:

| 类别 | |

|---|---|

| 生卒年 | 约150年—250年(南憍萨罗国人,活跃于贵霜王朝时期) |

| 重要经历 | 幼年学五明,青年游历诸天,后遇老比丘点化皈依佛教;入龙宫阅经,出弘大乘;破外道,立中观,被尊为“第二代佛陀” |

| 根本著作 | 《中论》(阐释“八不中道”“缘起性空”)、《十二门论》(破斥十二种错误见解)、《大智度论》(解释《大般若经》,广述大乘教义) |

| 核心思想 | 缘起性空、中道、八不中道、悲智双运、三谛圆融(空假中) |

| 历史地位 | 大乘佛教中观学派创始人,“八宗共祖”,汉传、藏传佛教各宗派共同尊崇的祖师 |

龙树菩萨的思想至今仍对佛教修行与哲学研究具有重要意义,他以智慧之光照破众生的无明执著,以慈悲之心引导众生走向解脱,其著作如同一座桥梁,连接了佛陀的原始教义与大乘佛教的深广思想,为无数修行者指明了证悟真理的道路。

相关问答FAQs

Q1:龙树菩萨的“中观”和瑜伽行派的“唯识”有什么区别?

A:龙树菩萨的中观与瑜伽行派的唯识都是大乘佛教的重要思想体系,但侧重点不同,中观的核心是“缘起性空”,强调一切现象(包括心法)都无自性,本质是空的,主张“从假入空”,通过观察万空性破除我执法执;唯识的核心是“万法唯识”,认为一切现象都是心识的变现(“唯识无境”),主张“从空出假”,通过转识成修(转八识成四智)证得圆成实性,简单说,中观更侧重“破执”,破除对一切法的实有执著;唯识更侧重“立修”,建立心识转化的修行体系,两者并非对立,而是相辅相成:中观的空性见是唯识修行的理论基础,唯识的修行实践是中观思想的落实。

Q2:普通人学习龙树菩萨的思想,对现实生活有什么意义?

A:龙树菩萨的“缘起性空”与“中道”思想对现代人缓解焦虑、提升智慧有现实指导意义。“缘起性空”让我们认识到,生活中的烦恼、痛苦源于对“我”和“法”的实有执著(比如执著于成败、得失、永恒关系),明白“一切皆缘起,无固定自性”,就能以更豁达的心态面对变化:成功时不傲慢,因为条件会变;失败时不沮丧,因为因缘可转。“中道”思想避免极端,比如既不享乐纵欲(常见),也不消极厌世(断见),而是在生活中保持平衡,既积极努力,又不执著结果,这种“随缘而不攀缘”的心态,能帮助现代人减少焦虑,活在当下,以慈悲心对待他人,以智慧心处理问题,从而获得内心的平静与自在。