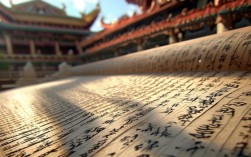

在佛教的教义中,“慈悲”是核心之一,强调对一切生命的尊重与爱护,反对任何形式的伤害与剥削,将这一理念延伸至“买狗”这一行为,并非简单地将宗教教条与消费行为挂钩,而是探讨如何在现代社会中,以慈悲心为出发点,理性、负责地对待另一个生命的加入,这种“买狗佛教”的实践,本质上是对生命敬畏的体现,也是对“众生平等”理念的践行,它要求我们在选择养宠时,超越单纯的“拥有”心态,转而思考如何与另一个生命建立互惠互利的共生关系,避免因商业利益或一时兴起而对生命造成伤害。

从佛教的视角看,生命是宝贵的,每个个体都有生存的权利与尊严,当前宠物市场中,部分商家为了追求利润,存在过度繁殖、近亲交配、恶劣饲养环境等问题,导致许多狗狗天生带有健康隐患,或在被转卖后因主人的不负责任而遭遗弃,这与佛教“不杀生”的戒律相违背,也违背了慈悲护生的精神。“买狗佛教”首先倡导的是对生命来源的审慎选择,它反对从后院繁殖者或不负责任的犬舍购买,因为这些地方往往将狗狗视为商品而非生命,忽视了它们的健康与情感需求,相反,它鼓励通过正规渠道选择伴侣犬,比如选择有资质的犬舍,这些犬舍会注重狗狗的健康状况、性格培育,甚至提供完善的售后保障;更提倡“领养代替购买”,因为收容所中有许多等待家庭的流浪狗,它们同样渴望被爱与陪伴,领养不仅给了它们第二次机会,也是对商业繁殖链条的一种抵制。

在佛教中,“因果”观念强调行为会带来相应的果报,对于买狗而言,“因”是选择与接纳,“果”则是长期的陪伴与责任,许多人在购买狗狗时,被其可爱的外表或品种的“稀有”所吸引,却未充分考虑自身的生活条件、经济能力与时间精力,导致狗狗回家后因无法适应而被冷落、遗弃,这种“因”的不善,直接导致了“果”的痛苦——狗狗流落街头,面临饥饿、疾病、意外伤害的风险,而主人也可能因内心的愧疚或后续的麻烦而感到焦虑。“买狗佛教”强调“正念”的选择,即在决定养狗前,需深入思考:自己是否能提供稳定的生活环境(如安全的住所、充足的活动空间)?是否有能力承担狗狗的医疗、饮食、美容等费用?是否能投入时间进行训练、陪伴,满足其社交与情感需求?只有当这些“因”是善的、负责任的,才能收获“果”的喜悦——狗狗的健康成长与家庭的和谐幸福。

佛教还提倡“中道”,即避免极端,在欲望与理性之间寻找平衡,现代社会中,宠物消费日益“异化”,一些人将养狗视为身份的象征,追求名贵品种、血统证书,甚至为此花费巨额金钱,这种对“外在”的执着,容易忽视狗狗作为生命个体的内在需求。“买狗佛教”则引导我们回归“本真”,即关注狗狗本身而非其标签,比起追求“纯种”,不如关注狗狗的性格是否与家庭匹配——活泼的狗狗可能需要经常运动,安静的品种更适合公寓生活;比起追求“血统”,不如关注狗狗的健康状况,确保其没有遗传病;比起追求“外貌”,不如关注眼神中的灵性与信任,这种信任一旦建立,便是生命之间最珍贵的连接,这种“中道”的消费观,既能避免陷入商业炒作的陷阱,也能让我们更纯粹地享受与狗狗相处的时光。

佛教中的“布施”理念也可应用于养狗行为中。“布施”不仅是物质上的给予,更是精神上的关爱,对于狗狗而言,每天定时定量的喂养、干净的饮水、舒适的窝是“财布施”;耐心训练、陪伴玩耍、抚摸互动是“法布施”;当狗狗生病时及时就医、年老时悉心照料,则是“无畏布施”,这些行为看似平常,实则是将慈悲心转化为具体的行动,让狗狗感受到被尊重、被珍视,养狗也是一种“自利利他”的过程:狗狗的忠诚与陪伴能缓解主人的孤独与压力,带来心理慰藉;而主人的责任与关爱,也让狗狗学会了信任与依赖,这种双向的情感滋养,正是生命之间善的循环。

为了让“买狗佛教”的理念更具实践性,我们可以通过对比传统买狗方式与慈悲养狗方式的核心差异,更清晰地理解其内涵:

| 维度 | 传统买狗方式 | 慈悲养狗(买狗佛教)理念 |

|---|---|---|

| 核心动机 | 追求品种、外貌、身份象征 | 寻求生命陪伴,践行慈悲护生 |

| 选择来源 | 商场、后院繁殖者、低价贩售 | 正规犬舍、收容所、领养机构 |

| 关注重点 | 血统证书、外观特征、价格高低 | 健康状况、性格匹配、饲养环境 |

| 生命态度 | 视为商品,可随意替换或遗弃 | 视为家庭成员,承诺不离不弃 |

| 后续责任 | 忽视长期投入,出现问题逃避 | 承担医疗、训练、陪伴等终身责任 |

| 因果观 | 不考虑行为后果,追求即时满足 | 注重善因善果,重视行为的长远影响 |

通过这种对比可以看出,“买狗佛教”并非否定“买狗”这一行为本身,而是为这一行为注入了慈悲、责任与理性的内核,它提醒我们,每一个生命的背后,都承载着一份信任与期待,当我们选择将狗狗带入生活时,便意味着承担起一份“护生”的责任——这份责任,不仅是对狗狗的承诺,也是对自己内心的修行,因为在守护另一个生命的过程中,我们也在修炼自己的慈悲心、耐心与包容心,最终实现“自他两利”的美好境界。

相关问答FAQs

Q1:佛教提倡“不杀生”,那养狗是否属于“杀生”的延伸?如果必须养狗,如何符合佛教理念?

A:佛教“不杀生”的核心是尊重生命、避免伤害,养狗本身并不违背这一戒律,关键在于“如何养”,如果因养狗而伤害其他生命(如为了喂狗而捕杀其他动物,或因养狗导致流浪动物数量增加),则不符合慈悲精神,符合佛教理念的养狗应做到:选择正规渠道或领养,避免助长商业繁殖中的生命伤害;科学喂养,不虐杀动物(如喂食活体);对自家狗狗负责,不随意遗弃,防止其成为流浪动物后伤害他人或其他动物,养狗的过程也是修行的过程,通过照顾生命,培养自己的慈悲心与责任感,这才是“不杀生”戒律的积极延伸。

Q2:如果经济条件有限,无法承担名贵犬种的费用,是否可以领养流浪狗?领养时需要注意哪些佛教理念中的“慈悲”细节?

A:经济条件有限正是践行“慈悲”与“平等”的机会,领养流浪狗不仅不被反对,反而是佛教“护生”理念的重要体现,佛教认为,生命无贵贱,不应因品种、血统或外貌而区别对待,领养时需注意的“慈悲”细节包括:① 不以“可怜”的心态领养,而是平等尊重,承认流浪狗也有尊严与情感需求;② 领养前评估自身条件,确保能提供稳定生活,避免因“一时兴起”再次遗弃;③ 领养后给予耐心与信任,流浪狗可能因过往经历有心理创伤,需通过温和的训练帮助其重建安全感;④ 不将“领养”作为炫耀的资本,而是真诚对待这份“善缘”,相信生命之间的相遇是因果的馈赠,这些细节,正是将佛教慈悲心融入日常生活的具体实践。