明清时期(1368-1912),作为中国封建社会晚期,佛教寺庙在建筑技艺、文化功能与艺术表达上均达到新的高峰,这一时期的寺庙既承袭唐宋以来的规制,又融入明清特有的审美与工艺,成为宗教信仰、社会生活与文化传承的重要载体,从皇家敕建的藏传佛教寺院到民间自发修建的禅宗祖庭,明清佛教寺庙以其独特的空间布局、精湛的建筑工艺和深厚的文化内涵,构成中国传统文化的重要符号。

历史背景与宗教政策下的寺庙发展

明太祖朱元璋出身寒微,曾为僧侣,登基后对佛教采取“整顿与扶持并重”的政策:设僧录司管理全国佛教事务,分禅、讲、教三派,其中禅宗(临济、曹洞)与净土宗因“不立文字、直指人心”的修行理念,在民间影响最广;成祖朱棣迁都北京后,为巩固统治,推崇佛教,修建大报恩寺、天宁寺等大型寺院,并扶持藏传佛教,册封大宝法王、大乘法王等,促进汉藏佛教交流,清代皇室信奉藏传佛教,尊崇达赖、班禅,在北京、承德等地修建大量藏汉风格结合的寺庙,如雍和宫、普宁寺、须弥福寿之庙等,将其作为“怀柔蒙藏、巩固边疆”的政治工具,民间佛教信仰持续兴盛,各地寺庙数量激增,形成“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的历史延续与拓展。

建筑特点:规制与美学的融合

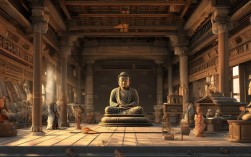

明清佛教寺庙在建筑上严格遵循“伽蓝七堂”制,以中轴对称为核心,形成山门、天王殿、大雄宝殿、法堂、藏经楼等主体建筑,两侧配以钟鼓楼、伽蓝殿、祖师殿等,构成多重院落,既体现佛教的庄严秩序,又融入明清建筑的精巧工艺。

布局规制:大型寺庙如杭州灵隐寺,沿中轴线依次为天王殿、大雄宝殿、药师殿、法堂、藏经楼,两侧以厢房、廊庑连接,整体庄重规整;山地寺庙则依山就势,如峨眉山报国寺,利用坡地形成“七重殿宇,层层叠叠”的错落布局,既满足功能需求,又与自然环境和谐共生。

结构工艺:采用抬梁式与穿斗式结合的木构架,斗拱形制简化,但装饰性增强,清代斗拱多施彩绘,层次分明;屋顶以庑殿顶(皇家寺庙专用)、歇山顶(一般寺庙)为主,檐角高翘,覆盖琉璃瓦——黄色为皇家专用(如雍和宫),绿色为寺庙通用,部分偏远寺庙则用青瓦。

装饰艺术:木雕、石雕、砖雕广泛应用于梁枋、雀替、门窗,雕刻题材多为龙纹、莲花、卷草、罗汉等,如北京法海寺明代木雕雀替,以“仙人骑凤”为题材,线条流畅,栩栩如生;彩绘分和玺彩绘(皇家寺庙,以龙凤为主)、旋子彩绘(普通寺庙,以花卉、几何纹为主),色彩绚丽,富丽堂皇,佛像雕塑材质多样,木雕(如灵隐寺释迦牟尼像)、铜铸(如雍和宫宗喀巴大师像)、石雕(如云冈石窟明清补雕)等,明代佛像面相丰腴,神态慈悲,清代则更注重写实,藏传佛教佛像尤其华丽,佩戴繁复璎珞。

文化功能:宗教与社会的交织

明清佛教寺庙不仅是宗教活动场所,更是社会文化中心,其功能远超“礼佛”本身。

宗教核心:作为僧侣修行、讲经、弘法的基地,如南京栖霞寺为禅宗“牛头宗”祖庭,明清时期高僧辈出,弘法活动频繁;民间寺庙则成为普通民众祈福、禳灾的信仰中心,如苏州寒山寺因张继《枫桥夜泊》闻名,除夕夜“听钟声”习俗延续至今,成为中日佛教文化交流的纽带。

文化教育:许多寺庙设藏经阁,保存佛典,如北京房山云居寺在明清继续刻印《龙藏》,收集历代佛经,成为佛教文献宝库;部分寺庙还开设学堂,收容贫寒子弟读书,如杭州灵隐寺清代“云林学堂”,免费教育周边儿童。

慈善事业:寺庙常设“悲田院”“福田院”,施粥、施药、收容孤寡,如扬州大明寺清代设立“粥厂”,每逢荒年救济灾民;成都文殊院则定期为贫困百姓提供免费医药,体现佛教“慈悲为怀”的教义。

社区活动:庙会是明清寺庙的重要功能,如北京白云庙会、南京夫子庙庙会,结合宗教仪式(如烧香、祈福)、戏曲表演、商品交易,成为民间文化交流与经济往来的平台,至今仍是地方文化的重要组成部分。

艺术价值:多元文化的集大成者

明清佛教寺庙是明清艺术的集大成者,雕塑、壁画、书法、建筑工艺在此交相辉映。

雕塑艺术:佛像造型兼具宗教性与艺术性,明代灵隐寺木雕释迦牟尼像,高19.6米,用整块香樟木雕成,面相圆润,衣纹自然,为汉传佛教造像代表作;清代雍和宫弥勒大佛,用整块白檀木雕成,高18米,体态丰盈,衣纹流畅,藏传佛教特色鲜明。

壁画艺术:寺庙壁画题材多为佛传故事、经变画、罗汉图,如北京法海寺明代壁画《帝释梵天图》,人物形象生动,色彩鲜艳,线条细腻,继承了唐宋壁画传统;山西永乐宫虽为元代建筑,但其明清壁画延续了“吴带当风”的风格,成为道教与佛教艺术交融的见证。

书法与碑刻:寺庙匾额、碑刻多出自名家之手,如杭州灵隐寺“大雄宝殿”匾额为康熙帝御笔,字体遒劲;苏州寒山寺张继《枫桥夜泊》诗碑,明代文徵明书,清代俞樾补书,因诗碑与寒山钟声相映,成为书法名迹。

建筑工艺:明清寺庙的琉璃瓦烧制、木构架榫卯、石雕技术均达到很高水平,如山西五台山显通寺无梁殿,全部用砖石拱券砌成,不用梁柱,体现了明清建筑的创新精神;承德普宁寺大乘之阁,仿西藏桑耶寺设计,融合汉、藏建筑风格,阁内千手千眼观音像高27.21米,为世界上最大的木雕佛像。

典型明清佛教寺庙概览

| 寺庙名称 | 建造/重修年代 | 地点 | 建筑特色 | 文化意义 |

|---|---|---|---|---|

| 雍和宫 | 清康熙年间始建,乾隆年间改皇家寺院 | 北京 | 藏汉合建,万福阁白檀木弥勒大佛 | 清代藏传佛教中心,皇帝礼佛场所 |

| 灵隐寺 | 东晋始建,明清多次重修 | 浙江杭州 | 中轴对称,飞檐翘角,木雕释迦牟尼像 | 汉传佛教禅宗名刹,江南文化代表 |

| 寒山寺 | 南朝始建,明清重建 | 江苏苏州 | 清代钟楼,“天下第一古钟” | 因《枫桥夜泊》闻名,中日文化纽带 |

| 报国寺 | 明万历年间创建 | 四川峨眉山 | 依山而建,七重殿宇,贝叶经 | 峨眉山佛教中心,普贤菩萨道场 |

| 显通寺 | 东汉始建,明清扩建 | 山西五台山 | 无梁殿结构,铜殿、铜塔 | 五台山历史最悠久寺庙,汉传圣地 |

相关问答FAQs

问题1:明清佛教寺庙的保存现状如何?

解答:目前全国保存较好的明清佛教寺庙约3000余座,其中国家级文物保护单位如雍和宫、灵隐寺、寒山寺等,由地方政府与文物部门通过“修旧如旧”原则修缮,并开展数字化保护(如3D扫描、虚拟游览),但部分偏远地区寺庙因自然侵蚀(如白蚁蛀蚀、梁柱腐朽)、人为破坏(如过度商业化、不当改建)存在损毁风险,如云南、西藏等地部分木构寺庙亟需专业修复,近年来,国家加大文物保护投入,推动“寺庙+文旅”融合发展,在保护中利用,在利用中保护,成为当前明清寺庙保护的主要方向。

问题2:雍和宫作为清代皇家寺庙,有哪些独特之处?

解答:雍和宫的独特性体现在三方面:一是建筑风格,融合汉、满、蒙、藏元素,如万福阁仿布达拉宫设计,屋顶覆盖黄色琉璃瓦(皇家专用),但殿顶采用藏族传统的镏金铜瓦;二是宗教地位,是清代乾隆皇帝为纪念其父雍正而改建的皇家寺院,成为清廷管理藏传佛教的中心,达赖、班禅来京时必先礼佛雍和宫;三是文物珍品,除白檀木弥勒大佛外,还保存有乾隆帝御制《雍和宫碑记》、藏文《甘珠尔》经卷等,是研究清代宗教、艺术、政治的重要实物资料,被誉为“清代藏传佛教艺术的博物馆”。