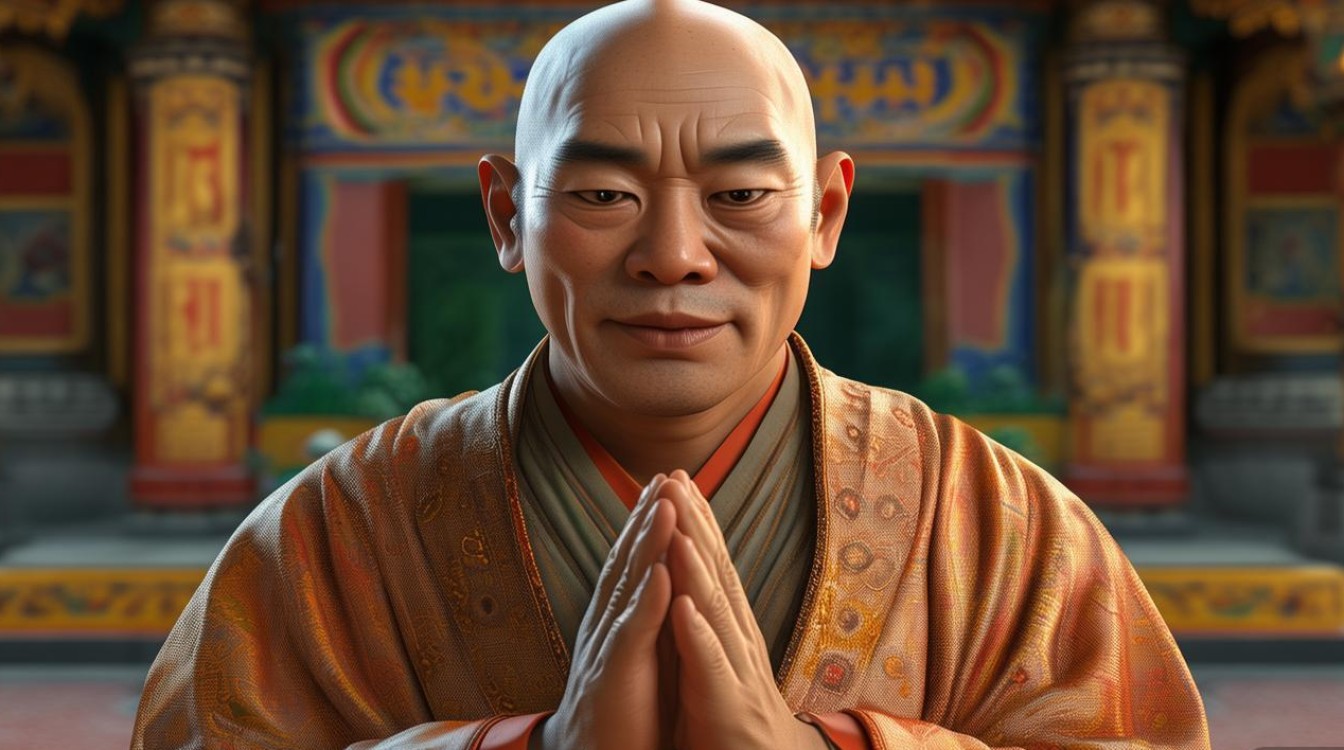

佛教慈医,是佛教慈悲精神与医疗实践的融合,以“无缘大慈,同体大悲”为核心理念,强调对众生身心痛苦的平等关怀与救治,它不仅关注身体的疾病,更重视心灵的疗愈,视医疗为践行菩萨道、普度众生的方便法门,体现了佛教“悲智双运”的根本宗旨。

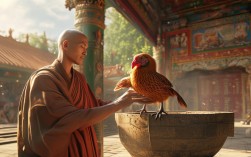

从历史渊源看,佛教慈医的思想植根于佛陀的本怀,佛陀在世时,便常为弟子及民众治病,如为目犍连疗愈眼疾,为贫穷者施药,更在《药师经》中发十二大愿,愿“除一切众生病,令身心安乐”,佛教将“医方明”列为“五明”之一(即古印度五类学科),认为通达医术是菩萨利生的重要技能,僧医群体也随之出现,如东晋的高僧于法开,精通医术,常为百姓治病;唐代孙思邈虽非僧人,但其“大医精诚”思想深受佛教影响,提出“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦”,与佛教慈医的慈悲济世精神高度契合。

佛教慈医的实践形式丰富多元,既包括传统的医疗救助,也蕴含着独特的身心疗愈智慧,在古代,寺院常设“悲田坊”“养病坊”,兼具医院与救济院功能,为贫病者提供免费食药与照护;僧医则结合草药、针灸与诵经祈福,形成“身病用药治,心病以法医”的疗愈体系,宋代《太平惠民和剂方》中收录的“苏合香丸”,便是源自天竺僧人的验方,至今仍用于急救,现代佛教慈医则发展为系统化的慈善医疗事业,如台湾慈济医疗体系、香港佛教医院等,通过建立医疗机构、组织义诊团队、开展临终关怀等方式,将慈悲精神融入现代医疗体系,更注重对患者及家属的心理疏导与精神支持,帮助其面对病苦、生起希望。

佛教慈医的核心在于“同体大悲”的平等心与“自利利他”的实践观,它认为一切众生本具佛性,病苦是共业的显现,故应不分亲疏、贵贱,平等施以援手,在疗愈过程中,不仅通过医术缓解身体痛苦,更以佛法智慧引导患者破除对“我”的执着,认识到病苦无常的本质,从而生起出离心与慈悲心,这种“身心兼治”的模式,弥补了现代医疗技术化、碎片化的局限,为病患提供了更完整的关怀。

从社会价值看,佛教慈医不仅是医疗资源的补充,更是道德教化的载体,它通过具体的救助行动,传递“慈悲喜舍”的价值观,唤醒社会对弱势群体的关怀,促进人际和谐与信任,在物质主义盛行的今天,佛教慈医所倡导的“以心换心”“以善济世”的精神,为构建温暖包容的社会提供了重要的精神资源。

以下为佛教慈医古今实践形式对比:

| 时期 | 实践形式 | 典型案例/理念 |

|---|---|---|

| 古代 | 寺院药局、悲田坊 | 唐代长安“悲田坊”收容贫病者;僧医用草药结合诵经疗愈 |

| 僧医传承 | 宋代法坚和尚精通医术,著《证类本草》补充药方;日本僧人传播汉方医学至东亚 | |

| 医方明经典 | 《药师经》《本草纲目》(受佛教影响)收录大量佛教医方,强调“药食同源”与养生 | |

| 现代 | 慈善医疗机构 | 台湾慈济医院集团、杭州灵隐寺免费诊所,提供平价医疗服务与人文关怀 |

| 义诊与灾害救助 | 佛教团体组织“爱心义诊车”,深入偏远地区;地震、洪水等灾害后第一时间派遣医疗队 | |

| 临终关怀与心理辅导 | “生命关怀”项目,通过佛经开导、禅修陪伴,帮助临终者安详离世,减轻家属心理负担 |

相关问答FAQs

问:佛教慈医与普通医疗的核心区别是什么?

答:普通医疗以生物医学模式为核心,侧重通过技术手段治疗身体疾病;佛教慈医则在“慈悲心”基础上,融合“身病”与“心病”的双重疗愈,它不仅提供医疗技术支持,更以佛法智慧引导患者破除对病苦的执着,培养感恩、接纳的心态,同时强调“无差别救助”,无论贫富贵贱皆平等对待,体现了“以人为本”的人文关怀与精神超越。

问:普通人如何在生活中践行“佛教慈医”的精神?

答:践行佛教慈医精神无需专业医术,关键在于培养“慈悲心”与“利他行”,具体可从三方面入手:一是“平等心”,不因身份、立场区别对待他人,尊重每一个生命;二是“随缘助”,在能力范围内提供帮助,如陪伴病患、参与志愿服务、捐赠医疗物资等;三是“语言药”,用温暖、鼓励的话语开导身处困境的人,帮助他们建立信心,核心是将“慈悲”融入日常,以行动传递善意,让“医”的精神成为生活的一部分。