佛教僧服是佛教文化的重要载体,既是出家僧侣修行身份的象征,也蕴含着深厚的宗教内涵与文化意义,随着佛教文化的传播与发展,僧服的“购物”行为已不仅是简单的服饰购买,更成为信众对宗教信仰的践行、对传统文化的认同,以及对修行者生活的支持,本文将从僧服的历史渊源、种类特点、材质选择、选购规范及文化意义等方面展开,并附相关选购注意事项与常见问题解答。

僧服的历史渊源与文化内涵

佛教起源于古印度,早期僧侣遵循“乞食为生、树下一宿”的苦行传统,服饰以简单朴素为主,多拾取遗弃的布料拼接而成,称为“粪扫衣”,象征破除对物质的执着,随着佛教传入中国,僧服在吸收印度僧服“三衣”(安陀会、郁多罗僧、僧伽梨)的基础上,逐渐融入中国传统服饰元素,形成独具特色的汉传佛教僧服体系。

魏晋南北朝时期,随着佛教中国化进程加快,僧服样式开始规范化,如梁武帝萧衍笃信佛教,曾亲自制定僧服制度,规定僧侣穿着“褐衣”(深色粗布衣),以区别于世俗服饰,唐代以后,僧服颜色逐渐固定为灰色、褐色、黑色等沉稳色调,材质则以棉、麻为主,体现“远离奢华、专注修行”的宗教理念,不同宗派对僧服也有细微要求,如禅宗注重简朴,律宗则强调戒律规范,僧服的样式与穿着成为修行者持戒的外在体现。

僧服的种类与功能特点

僧服按功能可分为法服、常服、衬衣三大类,每类又因场合、季节、地域差异衍生出多种样式。

(一)法服:修行仪式的核心服饰

法服是僧侣在诵经、礼佛、受戒等正式场合穿着的服饰,最具代表性的是“三衣”:

- 安陀会:五条布拼接而成的贴身内衣,俗称“五条衣”,日常劳作或睡眠时穿着,象征“离欲清净”;

- 郁多罗僧:七条布拼接而成的上衣,俗称“七条衣”,礼佛、诵经时穿着,代表“持戒精进”;

- 僧伽梨:九条布以上拼接而成的 outer garment,俗称“祖衣”,大型法会或冬季保暖使用,象征“威仪具足”。

汉传佛教僧服还有“海青”(宽袖大袍,领口为交领,下摆及地,代表“行仪端正”)、“缦衣”(无条纹的褐色大衣,受沙弥戒以上者可穿,象征“平等无差别”)等。

(二)常服:日常生活的实用服饰

常服是僧侣日常起居、劳作时穿着的服装,样式更贴近生活,便于活动,常见的有“褂子”(对襟短褂,夏季单穿)、“长衫”(立领长袍,春秋穿着)、“罗汉裤”(宽松直筒裤,裤脚束带,便于打坐行走)等,颜色多为青灰、深褐,部分地区因气候差异也有浅灰、米白等浅色系,但避免过于鲜艳,以符合“少欲知足”的戒律。

(三)衬衣与配饰:细节中的修行智慧

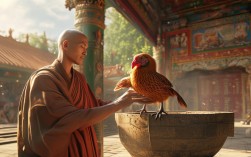

衬衣多为棉质圆领或交领内衣,贴身穿吸汗透气,外层常服则保持整洁,配饰虽非必需,但也是僧服文化的一部分,如“具”(系于腰间的布带,用于固定三衣)、“钵囊”(携带食钵的布袋,象征“乞食养道”)、“念珠”(计数用材质多为菩提子、木料,体现“专注禅修”)。

不同地域僧服的差异

- 藏传佛教:僧服色彩相对丰富,如喇嘛常穿赭红色“袈裟”,内搭白色衬衫,下身为“裙裳”(藏语“邦典”),材质多用氆氇(羊毛织品),适应高原气候;

- 南传佛教:僧服多为橙色、赭红色“筒裙”,上身裸穿或搭“僧伽利”(无缝上衣),体现热带地区的轻便与苦行传统;

- 日本佛教:僧服保留更多唐制风格,如“袈裟”有“五条袈裟”“九条袈裟”等级之分,正式场合佩戴“轮袈裟”(圆形金属装饰),兼具仪式感与实用性。

僧服的材质选择与选购规范

僧服的材质需兼顾宗教戒律、实用功能与文化传承,选购时需从材质、工艺、场合等多方面考量。

(一)传统与现代材质的融合

古代僧服以棉、麻、丝(高级别僧侣可用)为主,强调天然、透气、耐磨,现代僧服在保留传统基础上,引入竹纤维、天丝(莱赛尔)等环保材质,提升舒适度;冬季僧服可添加羊毛内衬,保暖性更强,需避免化纤材质(不透气、易产生静电),以免违背僧服“朴素自然”的初衷。

(二)选购僧服的核心要点

为方便信众选购,以下为僧服选购关键事项对照表:

| 选购要点 | 具体要求 | 原因说明 |

|---|---|---|

| 颜色规范 | 优先选择青灰、深褐、黑色等沉稳色调,避免大红、亮黄等鲜艳颜色 | 符合“少欲知足”戒律,体现修行者超脱世俗的形象 |

| 材质要求 | 天然材质为主(棉、麻、竹纤维),标签需标注成分,避免劣质化纤 | 保证透气吸汗,适应长时间穿着;天然材质象征“清净无染” |

| 尺寸合身 衣长以过膝为宜,袖口宽松但不拖沓,裤腰可调节(布带或松紧) | 方便打坐、礼佛等修行动作;过短失礼,过长易绊倒 | |

| 工艺细节 | 缝线工整无多余线头,领口、袖口加固处理,刺绣图案简洁(如莲花、卍字) | 体现对服饰的尊重;复杂图案易执着,违背“破相”理念 |

| 购买渠道 | 选择正规寺院流通处、专业佛具品牌或有资质的线上店铺,避免地摊、廉价商品 | 确保服饰符合戒律规范;正规渠道的僧服多经僧团审核,文化内涵更准确 |

(三)特殊场景的选购建议

- 受戒或皈依:需准备“三衣”或“缦衣”,建议提前咨询寺院师父,确认样式、颜色要求;

- 馈赠僧侣:可选择常服或衬衣,避免购买法衣(需根据戒律等级穿着),最好附上寺院或师父的推荐证明;

- 个人收藏/文化研究:可关注传统手工制作的僧服,如手工织棉、植物染色工艺,保留文化原真性。

僧服的文化意义与社会价值

僧服不仅是服饰,更是佛教“戒、定、慧”三学的外在体现,穿着僧服时,僧侣需时刻提醒自己“持戒修身”,信众则能通过僧服生起恭敬心,形成“见相生善”的宗教氛围,从文化传承角度看,僧服融合了印度佛教艺术、中国传统服饰技艺及地域民俗特色,是研究佛教文化史、服饰史的重要载体。

现代社会中,僧服的“购物”行为也延伸出更多意义:信众通过购买僧服支持寺院经济(如部分寺院将僧服销售所得用于慈善、修缮);非佛教徒选购素色僧服款式的日常服饰,则是对“极简生活”理念的认同,体现对物质主义的反思。

相关问答FAQs

Q1:普通人可以穿僧服吗?需要注意什么?

A:普通人穿着僧服需尊重宗教文化,避免在非宗教场合(如娱乐、婚礼等)穿着,以免亵渎僧服的宗教象征意义,若因文化研究、服饰设计等需要穿着,建议选择素色、无宗教标识的改良款,并明确说明非修行身份,避免引起误解,僧服的“缦衣”“三衣”等具有特定宗教含义的服饰,普通人不应穿着。

Q2:如何辨别僧服的品质优劣?

A:可从“三看”入手:一看材质,优质僧服标签会明确标注“100%棉”“亚麻”等天然成分,手感柔软、透气性好;二看工艺,缝线是否平整,有无跳线、线头,领口、袖口等易磨损部位是否有加固处理;三看细节,刺绣图案是否简洁清晰,无过多装饰,颜色是否均匀无色差,优先选择有寺院合作背景或知名佛具品牌的僧服,品质更有保障。