视频《佛教功夫》以镜头为媒介,将观众带入一个融合武技修行与心灵觉悟的独特世界,它并非单纯展示拳脚招式的视觉奇观,而是通过梳理佛教功夫的历史脉络、阐释其精神内核、呈现其修行体系,揭示出“武”与“禅”如何从看似对立的维度,最终走向“身心合一”的终极追求,这种功夫形态既是中国佛教文化的重要载体,也是东方智慧对“身体与心灵关系”的独特解答。

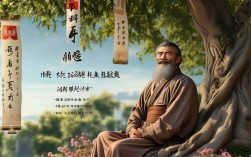

佛教功夫的起源,深植于佛教东传与中华文化交融的历史土壤,据传,南北朝时期印度高僧菩提达摩来到少林寺,面对僧人久坐修行导致的身体羸弱,创编“易筋经”“洗髓经”,将武术与禅修结合,开启了“以武入禅”的传统,尽管这一说法在学界存在争议,但达摩作为禅宗初祖,其“以心传心”“直指人心”的禅宗思想,确实为佛教功夫注入了灵魂,不同于世俗武术以“克敌制胜”为目标,佛教功夫从一开始就将“修行”置于首位——拳脚是工具,心性是归宿;身体是舟筏,觉悟是彼岸,这种定位,使其在武术世界中独树一帜,成为“武道”与“人道”的统一体。

从核心内涵看,佛教功夫的“禅武合一”并非简单叠加,而是深层次的融合,禅宗讲“明心见性”,追求在日常生活中照见本心;武术讲“内外兼修”,要求通过身体训练达到“劲力通达”“反应敏捷”,两者结合的产物,是“动中禅”的修行方式:打拳时,心无旁骛,专注于每一招一式的起承转合,呼吸与动作相合,意念与身体相融,拳”不再是“拳”,而是“心”的延伸;站桩时,身心沉静,排除杂念,在看似静止的体式中感受气血流动,体会“不生不灭”的禅境,正如视频中一位老武僧所言:“练拳时,敌人不在外,而在心;打出去的每一拳,都是对自我的叩问。”这种“以武观心”的智慧,让佛教超越了“坐禅诵经”的单一形式,将修行融入身体的每一个动作,实现“行住坐卧皆是禅”的境界。

慈悲精神是佛教功夫的伦理底色,也是其区别于世俗武术的核心标志,视频中,武僧们在练习实战对抗时,强调“点到为止”,甚至对“假想敌”心怀感恩——因为每一次“对抗”,都是观照自身“嗔念”的机会,佛教认为,“嗔”是三大毒(贪、嗔、痴)之一,而武术训练正是转化嗔念的道场:通过严格的自我控制,将“攻击本能”转化为“守护力量”,将“胜负心”转化为“平等心”,正如少林寺的“紧那罗王棍法”,本为护法而创,却要求习武者“棍起时心存慈悲,棍落时留有余地”,这种“以武护生而非以武伤生”的理念,让佛教功夫成为“慈悲”与“智慧”的具象化表达:强健的身体不是为了凌驾他人,而是为了更好地护持众生,践行“普度众生”的大乘佛教理想。

修行方法是视频《佛教功夫》呈现的重点,其体系可概括为“身、心、气、意”四个维度的协同训练,身体训练是基础,包括“基本功”(如站桩、踢腿、翻腰)、“套路”(如少林五拳、罗汉拳)和“器械”(如棍、剑、枪),旨在通过反复练习达到“骨正筋柔、劲力顺达”;心性训练是核心,通过“止观”禅法,在运动中培养专注力,使念头如“香象渡河”般坚定,不被外界干扰;呼吸训练是纽带,采用“腹式呼吸”“逆腹式呼吸”等方法,使呼吸与动作相配合,达到“气沉丹田”“内外调和”;意念训练是升华,要求习武者“假想虚空”,不执着于招式,不分别对手强弱,在“无念”中体现“真念”,视频中,一组对比镜头尤为深刻:初学者练拳时眉头紧锁、动作僵硬,而资深武僧则神态安详、举重若轻——前者是“练形”,后者是“练神”,这正是修行境界的差异。

为更清晰呈现佛教功夫的修行进阶,以下表格概括不同阶段的训练重点:

| 修行阶段 | 身体训练重点 | 心性训练目标 | 呼吸与意念配合 |

|---|---|---|---|

| 初级入门 | 基本功(站桩、压腿、简单套路) | 克服浮躁,培养专注力 | 自然呼吸,意念随动作移动 |

| 中级提升 | 复杂套路、器械练习,劲力连贯 | 观照情绪,转化胜负心 | 逆腹式呼吸,意念贯注“丹田” |

| 高级阶段 | 无招无式,随心而动,实战对抗 | 破除“我执”,体会“无我” | 呼吸与动作合一,意念虚空无念 |

在现代社会,佛教功夫的价值远不止于“强身健体”,视频中,都市白领跟随武僧学习“禅拳”,在挥拳踢腿间释放压力;慢性病患者通过站桩调息,改善身体机能;年轻人在“禅武夏令营”中,通过严格的纪律训练培养自律与感恩之心,这些场景印证了佛教功夫的当代意义:它为快节奏生活中的人们提供了一种“身心修复”的路径,让我们在身体的律动中重新连接被忽视的内在感受,在“动”与“静”的平衡中找回内心的平和,作为非物质文化遗产,佛教功夫的传播也促进了中华文化的国际对话——当外国武者在中国少林寺学习“易筋经”,当他们理解“禅武合一”背后的哲学内涵,佛教功夫便成为东方智慧走向世界的桥梁。

视频《佛教功夫》最终指向一个终极命题:身体的修炼与心灵的觉悟,本是一体两面,正如禅宗所言“不是风动,不是幡动,仁者心动”,佛教功夫的最高境界,不是练就钢筋铁骨,不是掌握绝世武功,而是在每一次抬手投足间,照见自己的本心;在每一次呼吸吐纳中,体悟生命的实相,它告诉我们:真正的强大,不在于征服他人,而在于超越自我;真正的自由,不在于随心所欲,而在于心无挂碍,这种通过身体抵达心灵的修行智慧,或许正是佛教功夫穿越千年,依然能触动现代人的根本原因。

相关问答FAQs

Q1:佛教功夫与普通武术(如太极拳、少林拳)有什么本质区别?

A:佛教功夫与普通武术的核心区别在于“目标导向”和“精神内核”,普通武术多以“技击”“健身”“竞技”为目标,强调招式的实用性和身体的强健;而佛教功夫以“修行”“觉悟”为核心,将武术视为“明心见性”的工具,追求“禅武合一”的境界,具体而言,普通武术可能注重“胜负”“胜负心”,而佛教功夫强调“慈悲”“无我”;普通武术训练可能侧重“肌肉记忆”“反应速度”,而佛教功夫更重视“心性观照”“意念转化”,同样是太极拳,普通习练者可能关注招式的攻防含义,而佛教武僧则会在练习中体会“阴阳相济”“无念无相”的禅机。

Q2:普通人可以学习佛教功夫吗?是否需要具备佛教信仰?

A:普通人完全可以学习佛教功夫,且不需要必须具备佛教信仰,佛教功夫的修行体系(如站桩、呼吸训练、基础套路)本身具有普适性,其强身健体、舒缓压力、提升专注力的效果对现代人普遍有益,视频中提到,许多非佛教徒通过学习佛教功夫,不仅改善了身体状况,也在心性上获得了成长(如更平和、更有耐心),若想深入体会“禅武合一”的精髓,理解其背后的佛教哲学(如“无我”“慈悲”)会有所帮助,但这并非入门的硬性要求,学习佛教功夫的关键在于“以开放的心态接纳其理念”,在身体训练中感受身心合一的状态,而非执着于宗教形式。