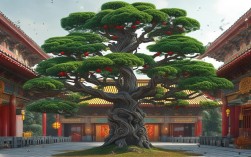

古往今来,寺庙始终是中国人精神生活的重要坐标,青瓦红墙间,袅袅香火不仅承载着对神明的敬畏,更交织着无数鲜活的“小说”——市井百态、人生悲欢,与“洗”心净意的仪式相互浸润,构成了一幅幅独特的文化图景,这些故事里有商贾的虔诚、学子的执着、母亲的泪光,也有文人的洒脱,它们在晨钟暮鼓中流传,让寺庙成了安放心灵、照见人性的道场。

仪式中的“洗”:从净手到洗心的精神修行

古代寺庙祈福,“洗”的仪式始终贯穿始终,它不仅是物理层面的清洁,更是精神层面的涤荡,踏入山门前,信徒们会先在“净手池”前驻足,池水清澈见底,或引自山泉,或聚于天雨,人们以双手掬水,轻拂指尖、掌心,再润湿面颊,这“净手礼”看似简单,却暗含深意:洗去旅途的风尘,也洗去世俗的浮躁,以一颗清净之心接近神明,苏州寒山寺的净手池旁,至今立着一块石碑,刻着“一池清水洗凡尘”,正是对这一仪式的最好诠释。

净手之后,是“洗盏点灯”,在寺庙的灯房里,信徒们需先仔细擦拭灯盏,用棉布蘸去油污,再注入新的香油,灯盏象征心灯,擦拭的过程便是“擦亮心灯”——洗去内心的蒙昧,让智慧之光得以照亮前路,杭州灵隐寺的灯房常年备有细棉布,老住持曾说:“灯不擦不亮,心不洗不明,有人点灯求富贵,有人点灯求平安,其实都是在求一颗清净心。”

更深层的“洗”,发生在佛前的静默中,信徒们跪蒲团上,双手合十,闭目凝神,默念忏悔与祈愿,这“静心洗念”,是将过往的过错、当下的烦恼、未来的迷茫,都交付给佛前的香火,让心灵在忏悔中得到净化,唐代诗人王维在《鹿柴》中写“空山不见人,但闻人语响”,或许正是寺庙“洗心”之境的写照——在喧嚣之外,寻得内心的宁静。

特殊情况下,还有“沐浴更衣”的仪式,在前往重要寺庙(如五台山、普陀山)前,信徒会提前斋戒、沐浴,更换素色衣裳,这不仅是表达对神明的恭敬,更是通过“脱去凡尘”的象征,暗示与过往的割裂,以全新的姿态迎接精神的重生。

市井“小说”:祈福者的人生悲欢

寺庙是社会的缩影,不同身份的人带着不同的故事而来,这些故事构成了寺庙“小说”的血肉。

在洛阳白马寺,曾有位叫李诚的布商,常年奔波于丝绸之路,某年他因贪图便宜,收购了一批劣质丝绸,被客商识破后信誉扫地,生意一落千丈,心灰意冷的他来到白马寺,在净手池边看着水中的倒影——那个因算计而憔悴的自己,突然羞愧难当,他跪在佛前,将剩余的劣质丝绸全部烧毁,发誓今后诚信经营,此后,他“洗”去贪念,生意竟渐渐好转,每年都会来白马寺还愿,还捐资修建了“净心亭”,寺里的僧人说:“李诚的故事,比经文更能让人明白‘洗心’的意义。”

杭州西湖边的灵隐寺,则流传着一位母亲的“洗泪”故事,南宋年间,杭州城疫病横行,张氏的儿子染病高烧,药石无灵,她听说灵隐寺的“药师佛”能消灾祛病,便抱着儿子,在寺外的“洗孽池”边跪了三天三夜,池水冰冷,她却浑然不觉,只是不停地用池水擦拭儿子的额头,口中念叨:“菩萨显灵,替我儿受罪吧。”或许是她的虔诚感动了上天,第四天清晨,儿子竟退了烧,后来,她在寺里抄了一年的《药师经》,边抄边哭,泪水滴在经文上,晕开了墨迹,却成了寺里最动人的“洗”去绝望的见证。

文人墨客的“小说”则多了几分洒脱,李白游历庐山时,曾来到东林寺的“洗心亭”,亭前有溪水潺潺,他脱了鞋袜,将双脚浸入水中,任凭流水冲刷,口中吟道:“我本楚狂人,凤歌笑孔丘,手持绿玉杖,朝辞黄鹤楼……”寺里的僧人问他:“居士洗脚,可洗去心中块垒?”李白大笑:“洗脚洗尘,洗心洗名,名利皆浮云,唯有山水真。”这“洗”去名利的狂放,成了文人寺庙故事中的经典。

“洗”背后的文化密码:从仪式到心灵的传承

古人寺庙祈福中的“洗”,本质上是一种文化心理的投射,它反映了中国人“天人合一”的观念——外在的清洁对应内心的纯净,正如《礼记》所言“澡雪精神”,通过身体的洗涤达到精神的升华;也体现了“因果报应”的信仰——通过“洗”去恶念、行善积德,换取福报;更承载着对美好生活的朴素祈愿,无论是洗去贫困、疾病,还是洗去烦恼、迷茫,都是对“心安”的终极追求。

从净手池的清水到佛前的静默,从商人的诚信到母亲的泪光,这些“洗”的仪式与“小说”,共同构成了寺庙文化的精神内核,它让寺庙不仅是宗教场所,更成了人们安放心灵、获得力量的精神家园,千年香火不息,或许正是这份“洗心”的虔诚,让每一个走进寺庙的人,都能在烟火中照见自己,在“洗”去尘埃后,遇见内心的光明。

FAQs

-

古人寺庙祈福中的“洗”仪式具体指哪些?它们有什么文化意义?

答:古人寺庙祈福的“洗”仪式主要包括净手、洗盏点灯、静心洗念、沐浴更衣等,净手象征涤荡风尘,表里清净;洗盏点灯寓意擦亮心灯,照亮前程;静心洗念是通过忏悔洗涤杂念,澄澈内心;沐浴更衣则表示脱去凡尘,以恭敬之心面对神明,这些仪式的文化意义在于,将外在的清洁行为与内心的精神净化相结合,体现了中国人“内外兼修”的修养观念,以及对“纯净”“光明”“忏悔”等价值的追求,反映了“天人合一”和“因果报应”的传统信仰。 -

古代寺庙祈福故事中,不同身份的人祈福动机有何不同?这反映了怎样的社会文化?

答:古代寺庙祈福者身份多样,动机各异:商人多求财利,希望通过“洗”去贪念、祈求诚信经营带来财富;考生求功名,愿“洗”去浮躁、祈愿金榜题名;普通百姓多求平安健康,愿“洗”去病痛、保佑家人;文人则常借“洗心”寻求精神解脱,在诗词中寄托超脱世俗的愿望,这反映了古代社会的阶层分化与共同信仰——不同阶层有各自的现实诉求,但都通过寺庙这一公共空间,将对生活的祈愿与道德约束(如诚信、善良)结合,体现了传统社会中“神道设教”的治理理念,以及民间信仰对日常生活的深刻影响。