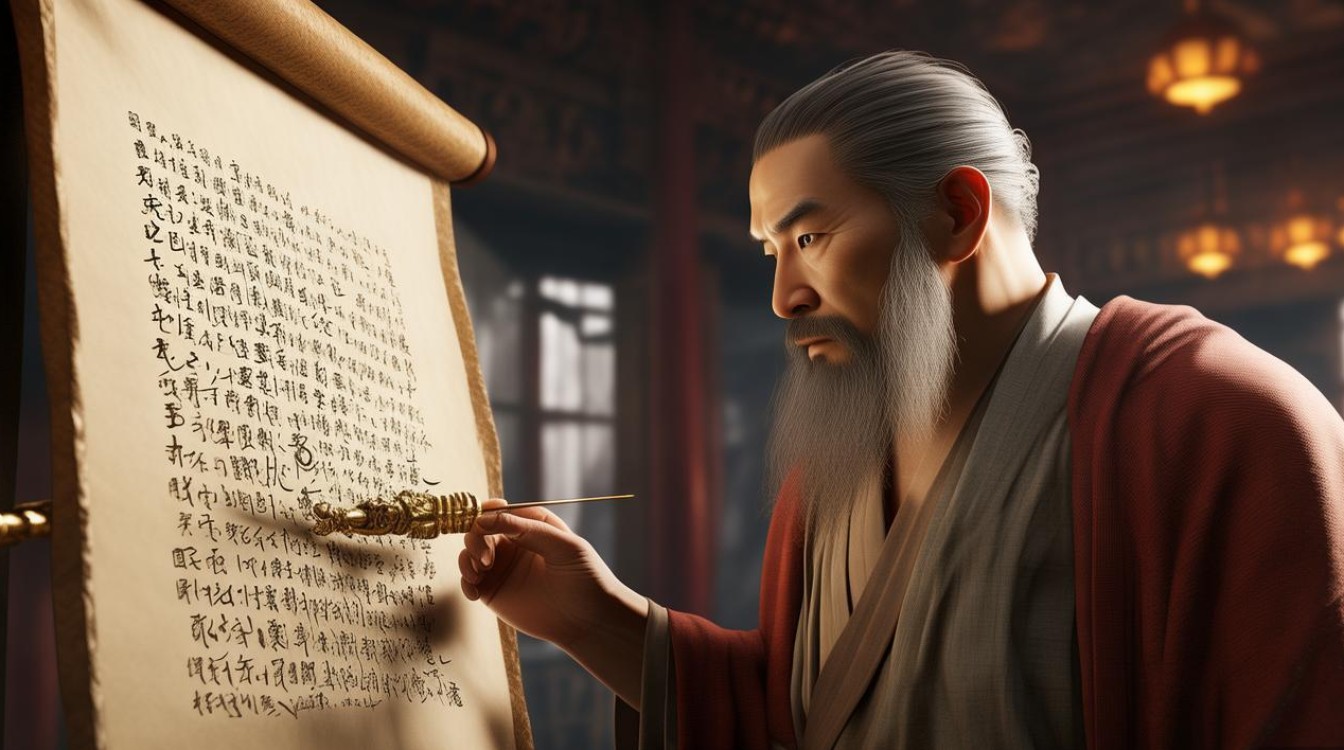

佛法作为东方智慧的璀璨瑰宝,其深奥义理的传承离不开法师的解讲,法师不仅是佛法的实践者,更是经典的诠释者,他们以契理契机的方式,将古老的智慧转化为现代人可理解、可践行的生命指南,法师解讲的核心,在于“以佛为师,以法为依”,通过经典与实修的结合,帮助众生破除无明,安顿心灵。 始终以三藏十二部经典为根本依据,从《金刚经》的“应无所住而生其心”,到《心经》的“色不异空,空不异色”;从《法华经》的“开权显实”,到《阿弥陀经》的“一心不乱”,法师需深入经藏,把握每部经典的精髓与核心义理,在讲解《金刚经》时,法师会重点阐释“破相显性”的智慧,引导众生超越对“我、法二执”的执着,认识到一切现象皆如梦幻泡影,从而放下贪嗔痴,获得内心的自在,法师需结合不同众生的根机,或深入义理,或简明开示,确保听众能真正理解佛法的内涵,而非停留在文字表面。

法师解讲的方法,强调“契理契机”与“解行并重”。“契理”即符合佛法根本义理,不偏离中道实相;“契机”则需根据听众的年龄、文化背景、烦恼特点,采用灵活的方式,对初学者,法师多从因果、五戒十善等基础教义入手,结合生活中的实例,如处理人际关系、应对工作压力,说明佛法对日常生活的指导意义;对有一定基础的修行者,则深入探讨般若空性、唯识无我等深奥义理,引导其在禅修中体证真理,法师注重“解行合一”,强调听闻佛法后必须付诸实践,通过持戒、禅修、慈悲行等,将法义转化为生命的体验,避免“纸上谈兵”。

法师解讲的意义,在于为众生点亮心灯,指引离苦得乐的道路,在纷繁复杂的现代社会,众生常被焦虑、迷茫、欲望所困扰,法师通过解讲佛法,帮助众生认识到烦恼的根源在于内心的执着,而非外在的境遇,面对生活中的得失,法师会引导众生用“诸行无常”的智慧看待,明白一切现象皆在变化中,从而放下对结果的执著,专注于当下的修行,法师以自身的修行风范感染听众,通过言传身教,展现佛法的慈悲与智慧,让众生感受到佛法的真实利益,从而生起信心,走上修行之路。

以下是法师解讲的核心经典与侧重点简表:

| 经典名称 | 核心义理 | 解讲侧重点 |

|---|---|---|

| 《金刚经》 | 破相显性,无住生心 | 引导超越执着,体悟空性智慧 |

| 《心经》 | 色空不二,照见五蕴皆空 | 简明扼要阐释般若核心,破除迷执 |

| 《法华经》 | 开权显实,会三归一 | 强调佛法究竟义,激发修行信心 |

| 《阿弥陀经》 | 执名待归,一心不乱 | 净土法门修行方法,往生净土之因 |

相关问答FAQs

Q1:普通人如何理解深奥的佛法义理?

A:普通人可通过“生活化理解”和“实践体证”来深入佛法,法师解讲时常用比喻(如“如人饮水,冷暖自知”)、结合日常事例(如用“镜中花、水中月”比喻诸法空相),将抽象义理转化为可感知的内容,佛法重在实践,从持戒、布施、禅修等基础做起,在生活中体会“烦恼即菩提”,逐步领悟法义。

Q2:法师解讲时为何强调“契理契机”?若听众根机不同,如何兼顾?

A:“契理”是确保佛法根本义理不失真,“契机”是让不同根机的听众都能受益,法师会通过观察听众的反应、提前了解听众背景,调整讲解方式:对初学者说因果、讲善法,建立信心;对利根者谈空性、论实修,引导深入,采用“普被三根”的讲法,如先以故事引入(契机),再阐释义理(契理),最后结合修行指导(解行并重),兼顾不同需求。