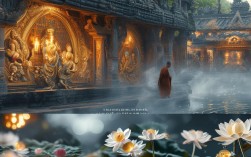

佛教漫画作为视觉艺术与佛教智慧的融合,正逐渐成为现代人理解禅意的新途径,它以漫画的通俗性打破经典的壁垒,用画笔勾勒出“一花一世界,一叶一菩提”的禅境,让抽象的禅理在方寸之间变得可感、可触,不同于传统佛教艺术的庄严厚重,佛教漫画更注重用贴近生活的叙事与简练的视觉语言,让禅意从庙堂走向市井,成为抚慰心灵的日常良药。

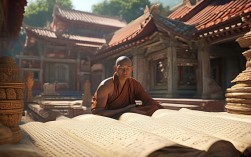

佛教漫画的题材选择,始终围绕“禅意”的核心,既回溯经典,也扎根生活,在经典公案类漫画中,禅宗“拈花微笑”“吃茶去”“磨砖作镜”等故事被反复演绎,禅门公案绘》中,“赵州茶”一幕通过分镜对比:小僧急切地问“如何是佛法”,老僧 calmly 答“吃茶去”,画面中小僧皱眉的特写与老僧端茶的手部特写形成反差,背景中飘散的茶烟与窗外摇曳的竹影暗合“平常心是道”的禅机——禅不在玄远,而在当下的茶香里,而生活禅意类漫画则将目光投向现代人的焦虑,如《人间禅话》描绘上班族在地铁里观察窗外的云,在加班深夜听雨打芭蕉,用“通勤五分钟,观心一整天”的片段,传递“行住坐卧皆是禅”的生活智慧,这类漫画不刻意说教,而是让禅意隐匿在柴米油盐的细节中,让读者在共鸣中自然体悟。

视觉语言是佛教漫画传递禅意的“密钥”,禅宗追求“不立文字,直指人心”,漫画通过“留白”“简素”“象征”三大手法,将抽象禅理转化为可感的画面,留白,即画面的“空”,如《禅林物语》中表现“空”时,仅画一枝枯梅斜插于白瓷瓶,背景大面积留白,让读者的目光在“无”中聚焦于梅的枝干,感受“真空妙有”的意境——留白不是空白,而是给心灵留出的呼吸空间,简素,则是线条与色彩的“减法”,摒弃繁复的装饰,用毛笔般的顿挫线条勾勒山水,或用黑白灰的层次表现光影,如《吃茶去》中茶杯的线条圆润流畅,茶水的波纹仅用三两笔勾勒,却让“茶”的质感与“静”的氛围跃然纸上,象征,则是通过符号传递禅意,如用“蝉蜕”象征“放下执着”,用“溪流遇石绕行”象征“随缘不变”,这些符号让漫画超越故事本身,成为解读禅意的“密码”。

| 类型 | 主题举例 | 禅意表现手法 | 代表作品(示例) |

|---|---|---|---|

| 经典公案类 | 赵州茶、南泉斩猫 | 对比构图(僧侣动作与表情反差) | 《禅门公案绘》 |

| 生活禅意类 | 吃饭、行走、观呼吸 | 微观视角放大日常细节 | 《人间禅话》 |

| 哲理寓言类 | 蝉与树、溪流与石 | 象征符号(蝉蜕表放下,石阻水表随缘) | 《禅林物语》 |

叙事逻辑上,佛教漫画打破了传统漫画“起承转合”的情节束缚,转向“片段式”“体验式”的表达,禅宗强调“顿悟”,漫画便通过碎片化的画面让读者在“观照”中自发领悟,如《禅意小画》中,没有完整故事,只有几个独立画面:老僧扫落叶时,叶子飘向镜头;孩童追逐蝴蝶,跌倒后却笑了;雨夜,窗边的人放下手中的书,听雨声淅沥,每个画面都是“当下”的切片,读者无需追问“后来呢”,而是在观察扫落叶的专注、孩童的无畏、听雨的平静中,体会“活在当下”的禅意——禅不在“过去”与“,而在正在发生的这一刻。

在快节奏的现代生活中,佛教漫画更成为心灵的“减压阀”,它不要求读者研读深奥的佛经,而是通过画面引导人们从“向外求”转向“向内观”,当都市人在《禅意小画》中看到老僧扫落叶时,或许会想起自己总在焦虑“未完成的事”;在《人间禅话》中看到上班族观云时,或许会放下手机,抬头看看窗外的天空——禅意的传递,从来不是灌输,而是唤醒,正如漫画家蔡志忠所说:“漫画是画给心看的,禅意是悟给生活用的。”佛教漫画用最通俗的方式,让古老的禅智慧在现代生活中焕发新生,成为每个人触手可及的心灵陪伴。

相关问答FAQs

佛教漫画适合哪些人群阅读?是否需要具备佛教基础知识?

佛教漫画受众广泛,无论是佛教初学者、对东方哲学感兴趣的读者,还是寻求心灵慰藉的普通人,都能从中受益,其优势在于通过视觉化表达降低理解门槛,即使没有佛教基础知识,也能通过画面和故事感受禅意,禅意小画》中扫落叶的画面,无需了解“扫地悟道”的典故,也能从老僧专注的神态中体会“活在当下”的平静,若想深入理解某些公案或教义,结合基础佛学知识会更有收获。

禅意漫画与普通漫画在创作理念上有什么核心区别?

普通漫画多以情节冲突、人物塑造或娱乐性为核心,追求“引人入胜”的故事;禅意漫画则以“传递心境”为核心,弱化情节,强调画面的留白、象征与当下的觉知,它不提供明确的答案,而是通过视觉引导读者向内观照,体验“不立文字”的禅意,例如普通漫画可能详细描绘“人物如何解决问题”,而禅意漫画可能只画“人物面对问题时的呼吸与眼神”,让读者在“无声”中感受“放下”“专注”的禅理,最终目标是帮助读者达到内心的平静与觉醒,而非单纯的娱乐或信息传递。