文殊菩萨作为佛教中象征智慧的菩萨,代表着般若波罗蜜的圆满,其咒语歌融合了梵呗旋律与神圣咒语,成为修行者开启智慧、静心修持的重要载体,文殊菩萨的核心咒语“嗡阿惹巴那底”(藏文ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ནཌྷི་)被誉为“智慧咒”,而将其谱曲成歌,既保留了咒语的宗教内涵,又通过音乐的感染力帮助修行者更快进入专注状态。

咒语解析与内涵

文殊菩萨咒语的核心是“嗡阿惹巴那底”,嗡”(ཨོཾ་)是宇宙的根本音,象征佛部坛城,代表空性与法身;“阿惹巴那底”(ཨ་ར་པ་ཙ་ནཌྷི་)意为“礼敬圣者文殊”或“愿智慧光明照破无明”,在藏传佛教中,此咒被认为是文殊菩萨心力的显现,能消除众生愚痴,增长记忆力、理解力与辩才,汉传佛教中,文殊咒常与“文殊师利菩萨”名号结合,或以“唵阿喇巴那底”音译,强调“智慧如剑,能断烦恼”的象征意义。

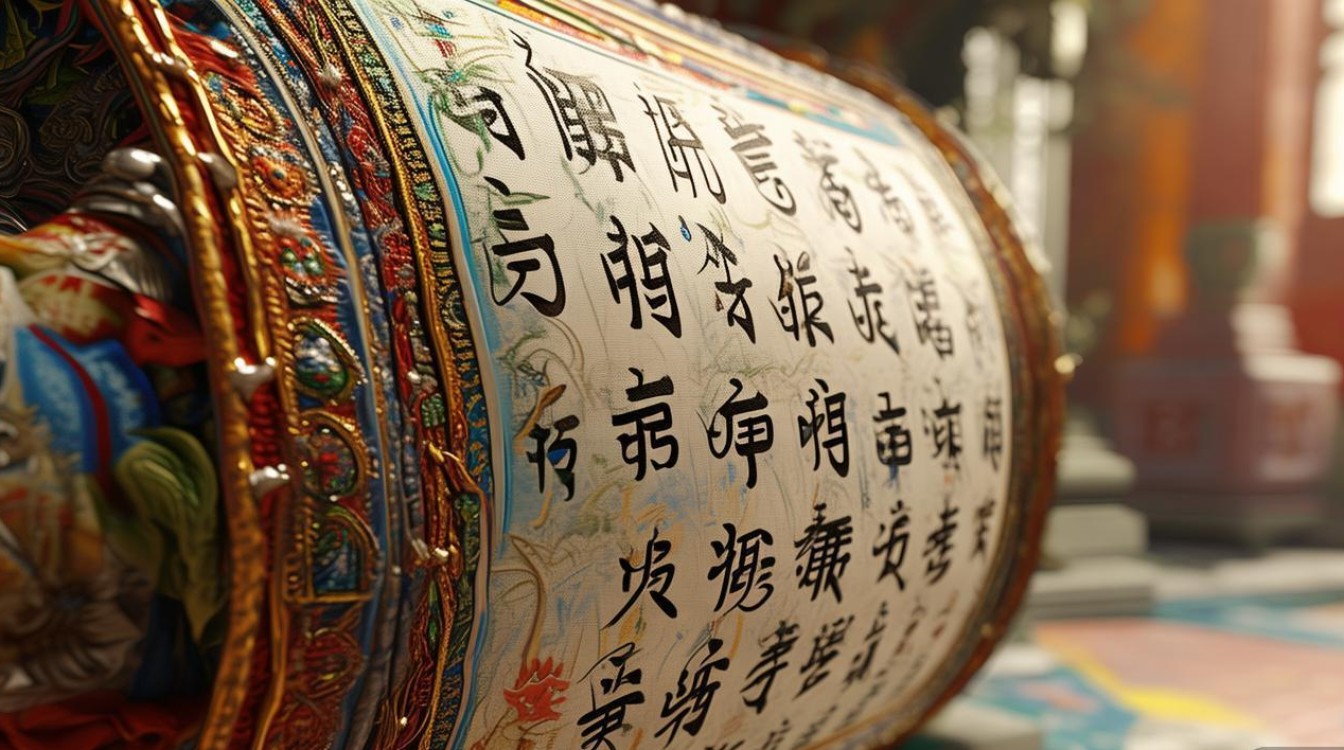

咒语歌的结构与特点

文殊菩萨咒语歌并非简单的旋律叠加,而是遵循佛教“声、心、境”合一的修行逻辑,通常包含三部分:

引子:以钟声、海螺声或轻柔的“嗡”音开篇,营造庄严氛围,帮助修行者收摄身心,从散乱状态进入专注。

主咒:核心部分重复诵唱“嗡阿惹巴那底”,旋律多采用平缓、悠长的音调,节奏自由,如同呼吸般自然,部分版本会加入藏语或梵语的诵念,保留原咒的语音能量,同时通过旋律起伏强化咒语的感染力。

:以渐弱的“底”音或“嗡”音收尾,象征智慧融入心识,回归宁静,余音中暗示智慧的无尽性。

不同文化背景下的咒语歌存在差异:汉传版本多结合传统民乐元素(如古筝、琵琶),旋律偏柔和;藏传版本则融入藏族牧歌调式,长音拖腔更具穿透力;现代改编版可能加入钢琴、电子音效,更贴近当代人的听觉习惯,但核心咒语发音始终保持不变。

咒语歌的修行作用

文殊菩萨咒语歌的修行价值体现在“以音摄心,以咒启智”:

开启智慧:咒语的振动频率被认为能与人体顶轮(智慧轮)共鸣,激活大脑潜能,帮助修行者突破思维局限,对经教义理的理解更为透彻。

消除愚痴:文殊代表“般若智”,能对治“无明”(愚痴),诵唱咒语歌时,专注的念诵与旋律能帮助放下执着,以清净心观照事物本质。

辅助学习:对学生、学者而言,每日聆听或诵念咒语歌,可增强记忆力与专注力,减少学习中的焦虑与浮躁,尤其适合考试前或研究难题时修持。

静心疗愈:现代心理学研究表明,特定频率的音乐能调节自主神经,咒语歌的平缓旋律有助于降低心率、缓解压力,帮助修行者从焦虑中回归平静。

不同版本咒语歌对比

为更直观呈现文殊菩萨咒语歌的多样性,以下从来源、旋律、场景三方面对比常见版本:

| 版本类型 | 来源/创作者 | 旋律特点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 传统梵呗版 | 汉传佛教丛林(如峨眉山、五台山) | 单音阶,节奏自由,以念诵为主 | 早课、法会共修、传统修行 |

| 藏传佛教版 | 藏传寺院活佛或堪布创作 | 融入藏民族调式,长音拖腔 | 藏传佛教修行、灌顶仪式 |

| 现代禅乐版 | 当代佛教音乐人(如何训田、萨顶顶) | 结合现代编曲,钢琴、古筝伴奏 | 个人日常修行、冥想放松 |

| 儿童启蒙版 | 佛教教育机构 | 旋律轻快,节奏简单,加入童声合唱 | 儿童智慧启蒙、亲子共修 |

相关问答FAQs

问题1:文殊菩萨咒语歌适合什么人念?

解答:文殊菩萨咒语歌尤其适合需要开启智慧、提升学业或事业的人,如学生、研究者、创作者;修行者可通过其静心、专注,消除愚痴与烦恼;日常生活中感到迷茫、焦虑者,也可通过聆听或诵念,获得内心的安定与智慧启发,需要注意的是,修持时需心怀恭敬,并非“求捷径”,而是以咒语为工具,培养内心的清明与觉知。

问题2:念诵咒语歌时需要注意什么?

解答:念诵时需保持身心放松,身体端坐或自然站立,双手合十或结智慧印(右手握拳,拇指抵住掌心,左手包裹右手),避免急躁或刻意追求速度,呼吸应自然,以“咒语—呼吸—专注”三者结合,若为聆听版本,可轻声跟唱,感受旋律与咒语的融合,每日固定时间(如清晨或睡前)修持10-15分钟,效果更佳,但重在坚持而非时长,避免因“追求效果”而产生执念。