莫高窟作为世界文化遗产,承载着千年的佛教艺术与文明,其中第61窟的西夏时期彩塑文殊菩萨像更是被誉为“西夏艺术的瑰宝”,1990年5月,这尊珍贵的文物遭遇盗窃,不仅造成了不可逆的文化损失,也引发了社会对文物保护的深刻反思。

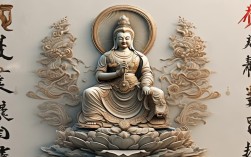

1990年5月的一个深夜,莫高窟景区安防人员例行巡查时,发现第61窟洞门被撬开,窟内一片狼藉,西夏时期的彩塑文殊菩萨像——这尊通高约120厘米、以夹纻胎为骨架、外敷细泥并施彩绘的珍贵造像,其头部及部分躯干不翼而飞,现场仅留下被粗暴切割的痕迹和散落的碎块,文殊菩萨像作为61窟的核心文物,造像面容庄严,衣纹流畅细腻,西夏工匠独特的艺术风格在其身上体现得淋漓尽致,具有极高的历史、艺术和宗教价值,案发后,敦煌研究院立即报警,当地警方迅速成立专案组,同时国家文物局介入协调,一场跨省、跨国追索文物的行动展开。

经调查,盗窃团伙由3名文物贩子组成,他们利用当时莫高窟部分偏远洞窟安防薄弱的漏洞,事先踩点,携带专业工具夜间作案,为掩盖痕迹,他们还破坏了洞窟内的部分壁画,试图将盗窃伪装成“自然损坏”,警方通过现场遗留的工具痕迹、纤维等物证,结合文物黑市的情报追踪,逐步锁定了嫌疑人,1991年初,警方在甘肃、陕西等地展开抓捕,成功抓获主犯张某,并在其住处起获被盗的菩萨像头部及部分躯干残片,遗憾的是,由于被盗时被电锯切割,造像颈部以下部分已严重损毁,彩绘大面积剥落,虽经敦煌研究院历时三年修复,但已无法完全恢复原貌。

此次盗窃案暴露了莫高窟在文物保护上的短板:当时景区仅有基础的人工巡逻,重点洞窟缺乏电子监控和报警系统,文物巡查存在盲区,案发后,敦煌研究院立即启动安防升级工程,在所有洞窟安装红外报警器、24小时监控摄像头,并配备专职安保队伍;同时与公安、海关建立“文物安全联动机制”,对文物交易实施严格监管,国家也加速完善文物保护法规,1992年修订的《中华人民共和国文物保护法》进一步强化了文物犯罪的处罚力度,明确盗窃、损毁文物的刑事责任。

莫高窟文殊菩萨像被盗案,成为我国文物保护史上的一个警醒,它不仅让公众意识到文物安全的脆弱性,更推动了“科技护宝”的进程——莫高窟已构建起“人防+技防+制度防”的立体防护体系,通过数字化监测、AI识别等技术,让千年石窟在新时代焕发新生。

相关问答FAQs

Q:文殊菩萨像被盗后,追回的文物现状如何?

A:1991年,警方成功追回菩萨像头部及部分躯干残片,但因被盗时被电锯粗暴切割,造像颈部以下断裂严重,彩绘大面积剥落,敦煌研究院的修复专家采用“最小干预”原则,用传统工艺对残块进行粘接、补配和彩绘复原,历时三年完成修复,修复后的文殊菩萨像藏于敦煌莫高窟陈列馆,向公众展示,但部分细节已无法完全复原,成为永久的遗憾。

Q:此次盗窃案对敦煌石窟的安防体系带来了哪些具体改进?

A:案件直接推动了莫高窟安防体系的全面升级:一是实现“洞窟全覆盖”,在所有开放洞窟安装红外报警器和360度监控摄像头,重点洞窟增设震动传感器;二是建立“三级巡查制度”,由专职安保人员、研究院专家、地方文物部门组成联合巡查队,每日进行人工+电子设备双重检查;三是强化“跨部门协作”,与公安、海关、文旅部门建立文物案件快速响应机制,实现信息共享和联合执法;四是引入“数字化监测”,通过物联网技术实时监测洞窟温湿度、二氧化碳浓度等环境数据,预防因环境变化导致的文物损害,这些措施使莫高窟的安防能力从“被动防御”转向“主动防控”,有效遏制了文物犯罪的发生。