在佛教的修行体系中,“恶友”并非世俗意义上品行不端的普通人,而是特指那些能够障碍众生善根、引导背离正道、阻碍解脱成就的特定对象,这一概念在佛教经典中反复被强调,如《大般涅槃经》明确指出:“恶友有五:一者乐说欲过,二者乐说戒过,三者乐说见过,四者乐说威仪过,五者乐说正见过。”这些“恶友”可能以亲近者的身份出现,却如“毒蜜”般外表甜蜜,内含剧毒,对修行者的道心构成深层威胁。

佛教恶友的本质与表现

佛教认为,生命的核心目标是追求解脱与觉悟,而“恶友”的本质,正是通过扰乱修行者的心念、破坏善缘、增长烦恼,使其偏离这一目标,其具体表现可归纳为几个层面:

引导造业,增长烦恼

恶友往往以“随顺”为名,诱导众生沉溺五欲,满足贪嗔痴,当修行者持戒清净时,恶友会说“偶尔破戒无妨,不必太执著”;当修行者精进禅修时,恶友会拉其饮酒、娱乐,声称“放松一下才能进步”,此类言论看似“体谅”,实则以“方便”为借口,削弱修行者的意志力,使其在不知不觉中造作恶业,增长贪、嗔、痴、慢、疑等烦恼。《法句经》中譬喻:“与恶知识交,如入鲍鱼肆,久而不觉其臭。”长期与恶友相处,心念会被污染,逐渐丧失对善恶的判断力。

障碍善行,破坏道心

修行需要善缘护持,而恶友会通过直接或间接的方式阻碍善行,当修行者布施时,恶友会嘲讽“你布施的钱还不如自己花”;当修行者参与法会时,恶友会散播负面言论,说“这些活动都是形式,不必认真”,更隐蔽的方式是“以邪见正”,用似是而非的理论歪曲佛法,如否定因果、诋毁僧宝、贬低经典,让修行者对正信产生怀疑,最终退失道心。《佛说孛经》中,佛陀曾告诫阿难:“恶知识者,如怨如仇,譬如逆风,吹火灭炬。”恶友的障碍,如同逆风,轻易便能吹散修行者心中解脱的灯火。

亲近邪师,偏离正道

在佛教中,“师”的重要性不言而喻,而恶友常以“善知识”的伪装出现,实则传播邪见,他们可能自称“开悟者”,要求弟子绝对服从,破坏僧团和合;或宣扬“无需诵经持戒,只需‘顿悟’”等极端思想,否定佛法的修次第,这类恶友因具备一定迷惑性,更容易让修行者误入歧途,甚至导致“破见趣恶”,即从根本上偏离佛法正道。《大智度论》强调:“如人数钱,若得恶伴,则妄破散。”修行者若亲近恶友,如同数钱时遇到盗贼,辛苦积累的善根会被轻易损耗。

经典中恶友的特征与危害(简表)

| 经典出处 | 恶友特征 | 具体危害 |

|---|---|---|

| 《大般涅槃经》 | 乐说欲过、戒过、见过等 | 增长我慢,破戒坏见,退失善法 |

| 《法句经》 | 如入鲍鱼肆,久而不觉臭 | 心念污染,同流合污,丧失正念 |

| 《佛说孛经》 | 如怨如仇,如逆风吹火 | 吹灭道心,障碍精进,破坏善缘 |

| 《大智度论》 | 数钱恶伴,妄破散善财 | 损耗善根,偏离正道,难以解脱 |

远离恶友的智慧与慈悲

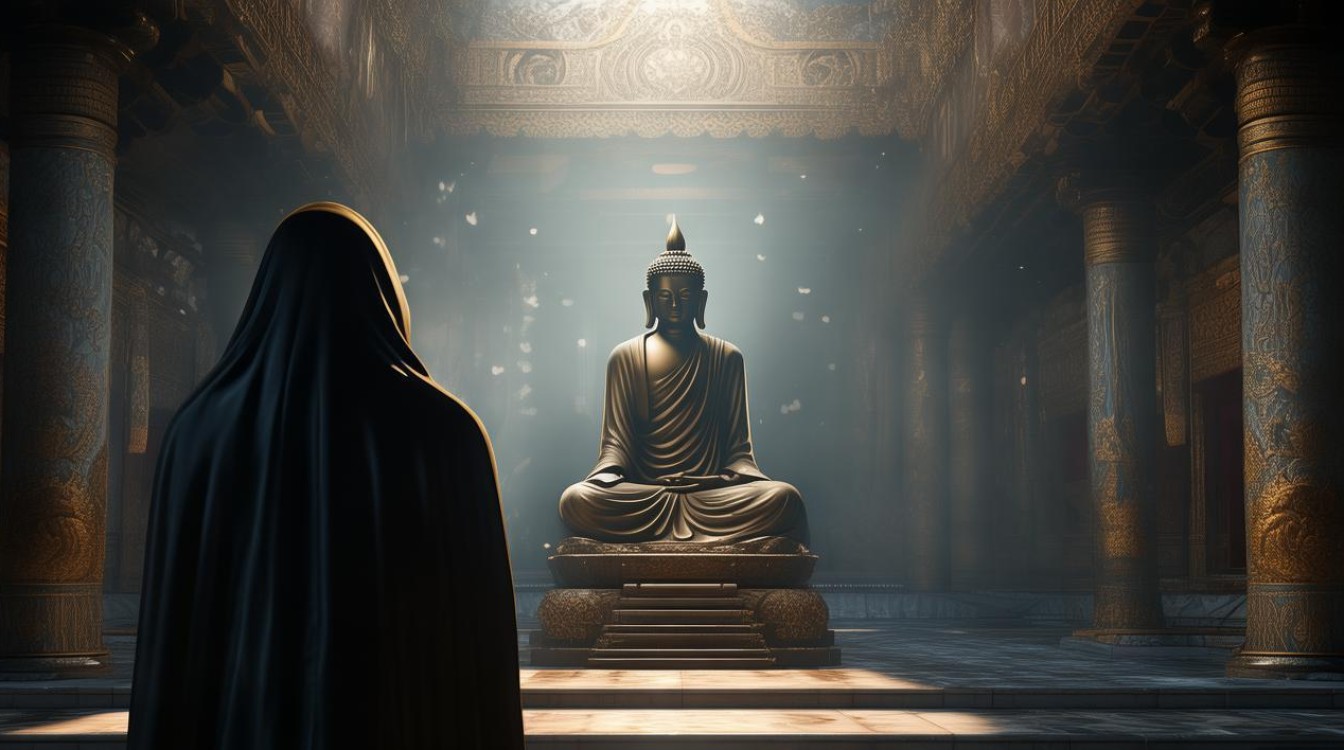

佛教并非提倡“孤立”或“嗔恨”,而是强调“智慧择友”与“慈悲远离”,远离恶友的核心目的是保护自己的道心,避免因环境影响而退转,而非对他人产生嗔恨心。《优婆塞戒经》指出:“若恶知识,能坏善法,即便远离,是名智人。”真正的修行者,应具备辨别善恶的能力,对恶友保持“亲而远之”的态度:表面可以维持礼貌,但内心不随顺其恶行;若无法避免接触,则需以“如毒蛇想”保持警惕,不被其言辞所惑。

远离恶友并非放弃度化,若有机会,仍应以善巧方便引导其向善,但前提是“自先安住”,确保自己不会被其同化,正如《华严经》所言:“先自调伏,能调伏他。”唯有自身道心坚定,才能在复杂的人际环境中保持清净,最终趋向解脱。

相关问答FAQs

Q1:如何区分普通朋友的缺点与佛教意义上的“恶友”?

A:普通朋友的缺点可能涉及性格或习惯,如说话直接、偶尔懒惰,但其本质不障碍你修善行、持正见,而“恶友”的核心特征是“障碍解脱”——他们会直接或间接否定因果、诋毁正法、诱导造恶,且其言论会让你逐渐退失对佛法的信心与精进心,朋友劝你“少熬夜”是关心,若朋友说“持戒太死板,偶尔犯戒没关系”,就可能属于恶友的“乐说戒过”,关键看是否影响你的道心与善根增长。

Q2:远离恶友是否违背佛教的慈悲精神?

A:不违背,佛教的慈悲是“智慧慈悲”,而非无原则的“滥慈悲”,若明知对方会障碍自己与他人的解脱,仍强行亲近,既是害己(退失道心),也是害人(纵容其恶行)。《大般涅槃经》中,佛陀说“菩萨见恶,应如怨贼”,即对恶行要像对怨贼般警惕,远离是为了保护善根,待自身有能力时,再以智慧度化,真正的慈悲,是帮助众生究竟离苦,而非姑息迁就暂时的和谐。