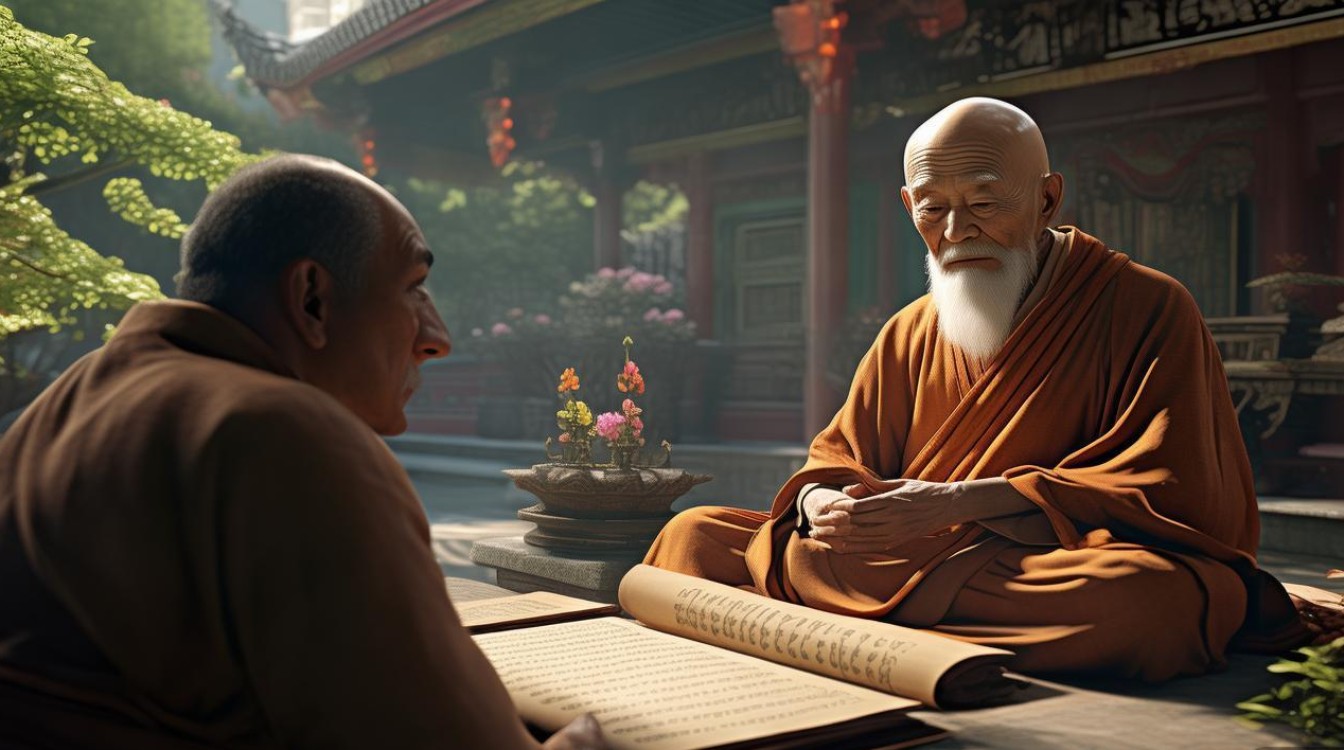

秋日的午后,阳光透过古寺的银杏叶,在青石板路上洒下斑驳的光影,我怀着对禅修的敬畏与好奇,踏入了这座隐于山林中的古寺,拜访慧深法师,寺门前的香炉里,檀香袅袅,混着泥土与草木的气息,让人瞬间静下心来,早有知客师父引路,穿过曲径通幽的回廊,来到一座僻静的禅院,慧深法师正坐在院中的石桌旁,手持一本泛黄的经书,听见脚步声,抬起头,温和一笑:“来了,坐吧。”他的声音平和如水,眼神清澈而深邃,仿佛能照见人心底的波澜。

法师身着简单的灰色僧袍,脚踩布鞋,桌上已备好一壶清茶,他亲自为我斟茶,茶汤澄澈,散发着淡淡的兰花香。“秋燥,喝杯茶润润喉。”法师的手指修长,指节处有常年抄写经书留下的薄茧,却透着一股从容的力量,我双手接过茶杯,指尖触到温热的杯身,仿佛能感受到法师传递过来的沉静,禅院里很安静,只有风吹过竹叶的沙沙声,远处偶尔传来几声清脆的鸟鸣,一切都显得那么安宁。

“你平时也喝茶吗?”法师轻抿一口茶,问道,我点头说喜欢,但总是匆匆忙忙,很少静下心来品,法师笑了笑:“喝茶时,心要专注,观茶色,闻茶香,尝茶味,每一口都不同,生活也是如此,若能专注当下,便能体会其中的滋味。”他放下茶杯,目光望向院中的一棵老槐树,“你看那棵树,春天发芽,夏天繁茂,秋天落叶,冬天休眠,它从不与时节较劲,只是顺应自然,人若能如此,烦恼便少了。”

我顺着他的目光望去,老槐树的叶子已有些泛黄,在阳光下闪着金色的光,法师的话让我想起最近工作中的焦虑——总想快点完成目标,总怕被别人超越,结果反而身心俱疲。“法师,现代人生活节奏快,压力也大,常常感到迷茫,该如何修行呢?”我忍不住问道,法师轻轻敲了敲桌面,发出清脆的声响:“修行不在深山古寺,而在日常,吃饭时吃饭,睡觉时睡觉,工作时专注,便是修行,比如你此刻与我喝茶,便只想着喝茶,不纠结过去,不忧虑未来,心就在当下。”

他顿了顿,继续说:“很多人以为修行是逃避现实,恰恰相反,修行是为了更好地面对现实,当你内心平静,便能看清事物的本质,不会因外界的起伏而波动,就像这杯茶,若心浮气躁,便尝不出它的甘醇;只有静下心来,才能感受到回甘。”我低头看着杯中的茶叶,在水中缓缓舒展,仿佛也明白了法师话中的深意。

随后,法师与我聊起了佛学的现代意义,他说:“佛学不是迷信,而是智慧,它告诉我们,一切事物都在变化,没有永恒的烦恼,也没有永恒的快乐,明白了这一点,便能以平常心面对得失。”他提到现代社会的人们追求物质,却忽略了心灵的滋养,“房子再大,睡的只是一张床;财富再多,吃的只是一日三餐,内心的富足,才是真正的富足。”

为了让开示更清晰,法师还用表格整理了修行的几个核心要点:

| 修行方向 | 具体方法 | 实践意义 |

|---|---|---|

| 观照内心 | 每日静坐10分钟,观察念头生灭 | 培养觉知,减少被情绪控制 |

| 顺应自然 | 接受事物变化,不执着于结果 | 减少焦虑,活在当下 |

| 利他之心 | 主动帮助他人,不求回报 | 获得内心喜悦,拓宽心量 |

| 简化生活 | 减少物质欲望,专注重要事物 | 减轻负担,回归本真 |

“修行不是一蹴而就的,需要慢慢来。”法师说,“就像这茶,要慢慢泡,才能泡出味道,人生也是如此,急不得。”临走时,法师送我一本《金刚经》,并在扉页写下“心若安,一切安”,我捧着书,郑重地向法师道谢,夕阳的余晖洒在禅院里,给一切都镀上了一层温暖的金色。

离开古寺时,我的内心不再像来时那般浮躁,法师的话语如同清泉,洗涤了我心中的尘埃,我开始尝试在生活中践行他的开示:工作时专注当下,吃饭时细嚼慢咽,遇到烦恼时先深呼吸,告诉自己“一切都会过去”,渐渐地,我发现焦虑少了,内心多了一份平静与从容。

或许,这就是修行的意义——不是追求遥不可及的境界,而是在平凡的生活中,找到内心的安宁,慧深法师的智慧,如同一盏明灯,照亮了我前行的路,我会带着这份感悟,继续在生活中修行,努力做一个内心富足、从容自在的人。

相关问答FAQs

Q1:普通人工作繁忙,如何抽出时间修行?

A1:修行不在时长,而在质量,现代人不必刻意追求长时间的打坐或诵经,可以在日常琐事中融入修行的智慧,通勤时观察呼吸,专注于一呼一吸,让大脑放空;工作时保持“只做一件事”的专注,不边工作边刷手机;吃饭时细嚼慢咽,感受食物的味道和口感,将吃饭视为一种禅修,关键是把“修行”的概念从“特定时间”扩展到“每一刻”,让心在当下,便是最好的修行。

Q2:如何理解佛教常说的“放下”?是放弃努力吗?

A2:“放下”并非放弃努力或逃避责任,而是不执着于结果,佛教讲“因上努力,果上随缘”,意思是尽自己最大的心力去做事,但不执着于事情必须达到某个特定结果,考试时全力以赴,但考得好坏都能坦然接受;工作时认真投入,但不因他人的评价而患得患失,放下的是对“得失”的执着,保留的是对“过程”的投入,只有放下执念,才能以更平和的心态面对生活中的起伏,反而更容易获得内心的平静和意外的收获。