经典佛教图片作为佛教艺术的重要载体,不仅展现了不同时期、不同地域的审美风貌,更以视觉语言浓缩了佛教的核心教义与精神内涵,这些图片跨越千年,从印度次大陆的起源到向亚洲各地的传播,逐渐形成了丰富多元的艺术体系,成为信徒修行观想的依托,也是人类文明宝库中的璀璨瑰宝。

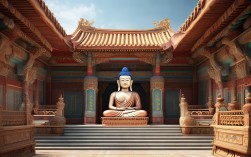

从历史演变来看,佛教图片的发展与佛教的传播路径紧密相连,公元1世纪左右,佛教在印度兴起初期,佛像尚未普遍出现,信徒多以菩提树、法轮、佛足印等象征物代表佛陀,随着大乘佛教的兴起,犍陀罗艺术(受希腊化影响)与秣菟罗艺术(印度本土风格)分别塑造了早期佛像:犍陀罗佛像高鼻深目、波浪卷发,带有希腊雕塑的写实特征;秣菟罗佛像则面容圆润、肩宽胸厚,更符合印度审美,公元1世纪后,佛像逐渐成为佛教艺术的核心,并随丝绸之路传入中国,佛教图片经历了本土化改造:魏晋南北朝时期,受“秀骨清像”风气影响,佛像多清瘦飘逸;唐代国力强盛,佛像转向丰满雄健,如龙门石窟卢舍那大佛,面容饱满慈祥,体现了“大唐气象”;藏传佛教则融合了苯教元素与密宗修行需求,发展出唐卡、曼荼罗等独特形式,色彩浓烈,符号繁复,充满神秘主义色彩。

经典佛教图片的类型多样,每种类型都承载着特定的宗教意义,以下为几类代表性作品的简要对比:

| 类型 | 代表作品 | 形象特征 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

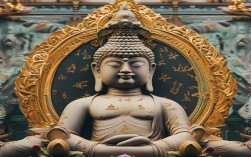

| 佛陀像 | 秣菟罗立佛、敦煌释迦牟尼像 | 肉髻、螺发、眉间白毫,或结跏趺坐,或站立说法,手势各异(说法印、定印等) | 象征佛陀的圆满觉悟(佛)、智慧(法)、慈悲(僧),是佛教信仰的核心对象 |

| 菩萨像 | 敦煌观音菩萨、文殊骑青狮 | 头戴宝冠,身披璎珞,面容慈悲,多呈站姿或坐骑动物 | 代表菩萨的“六度”修行(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若),是济世度生的榜样 |

| 护法神像 | 韦陀天、四大天王 | 身披铠甲,手持法器(金刚杵、宝剑等),面容威猛 | 象征护持佛法、镇压邪魔,守护修行者与寺院 |

| 经变画 | 敦煌《维摩诘经变图》 | 以连环画形式展现经文故事,场景宏大,人物众多 | 将抽象佛经转化为视觉叙事,帮助信徒理解教义,描绘理想净土 |

| 曼荼罗 | 西藏时轮金刚曼荼罗 | 以几何图形构成圆形或方形图案,中心为主尊,层层环绕诸佛菩萨 | 象征宇宙的坛城,是密宗修行者观想宇宙结构、实现“即身成佛”的工具 |

这些图片的文化内涵远超艺术本身,是佛教“以像表法”的直观体现,佛像的“相好庄严”并非单纯的美化,而是通过视觉符号传递佛陀的超凡德行:如“眉间白毫”象征智慧光明,“手结法印”代表不同教义(说法印表讲经,定印表禅定,触地印表降魔),菩萨像的“璎珞庄严”虽看似世俗,实则隐喻菩萨“外现庄严相,内怀慈悲心”,既能度化众生,又不执着于外相,经变画与曼荼罗则将佛教的宇宙观、修行观具象化,如敦煌《西方净土变》以歌舞伎乐、宝楼阁阁展现阿弥陀佛的极乐世界,为信徒提供了可感知的修行目标。

在现代社会,经典佛教图片不仅是宗教文物,更是艺术史、文化史研究的重要资料,它们融合了绘画、雕塑、建筑等多种艺术形式,反映了不同时代的审美变迁与文化交流,敦煌壁画中的飞天形象,既有印度乾达婆的影子,又融入了中国传统绘画的线条韵律;藏传佛教唐卡则用天然矿物颜料绘制,历经千年仍色彩鲜艳,体现了古代工匠的高超技艺。

相关问答FAQs

Q1:经典佛教图片中的“相好庄严”具体指哪些特征?

A:“相好庄严”是佛教对佛陀外貌的描述,包括“三十二相”和“八十种好”。“三十二相”指身体三十二种显著特征,如足底呈轮形(足底轮相)、手指间有蹼(网指相)、眉间白毫(白毫相)等,象征佛陀超越凡俗的福德与智慧;“八十种好”则是更细致的身体特征,如指圆纤长、鼻高挺直、耳垂肩等,共同构成佛陀“圆满无缺”的外在形象,这些特征并非写实描绘,而是通过视觉符号隐喻佛陀的内在德行,引导信徒从“相”见“性”,理解佛法的庄严与慈悲。

Q2:为什么藏传佛教的唐卡与汉传佛教的壁画风格差异很大?

A:这种差异主要源于文化背景与修行需求的差异,藏传佛教受印度密宗与苯教影响,强调“即身成佛”的快速修行,唐卡作为便携式修行工具,需在有限空间内融入复杂宗教符号(如本尊、护法、坛城),因此构图紧凑、色彩浓烈(多用金、石青、石绿等矿物颜料),并注重象征性符号的精确表达,汉传佛教以大乘显宗为主,更注重教义的普及与审美熏陶,壁画多绘制于石窟、寺院墙壁,场景宏大(如敦煌经变画),人物形象更贴近世俗审美(如唐代菩萨像丰满亲和),叙事性强,通过故事场景引导信徒理解佛法,绘画工具与材料的不同(唐卡用布或纸,壁画用墙)也影响了风格差异。