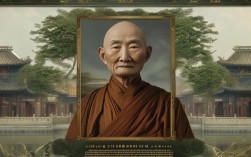

弘一法师,俗名李叔同,是中国近代史上一位传奇人物,他集艺术家、教育家、学者于一身,在书法、绘画、音乐、戏剧等多个领域均有开创性贡献;中年出家后,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,专研戒律,弘扬佛法,尤以净土宗的践行与弘扬影响深远,他的一生,是从繁华俗世到清净梵行的蜕变,更是对“念佛成净土”这一佛教核心法门深刻体证与生动诠释的过程。

净土宗作为中国佛教八大宗派之一,以“信深愿切、持名待归”为宗旨,主张通过至诚念佛,感应阿弥陀佛愿力,往生西方极乐世界,这一法门因其“三根普被、利钝全收”的便捷性,成为汉传佛教流传最广、影响最大的修行法门之一,弘一法师虽以持戒著称,被尊为南山律宗第十一代祖师,但其修行核心始终围绕净土展开,他曾明确表示:“念佛一法,三根普被,利钝全收,乃如来普度众生之要道,实为末法时代之良药。”在他看来,戒律是修行的基础,而净土则是修行的归宿,二者相辅相成,共同构成了从“持戒防非”到“念佛归极”的完整修行路径。

弘一法师与净土宗的缘分,源于他对生死大事的深刻洞察,青年时代的李叔同才华横溢,生活在上海、天津等繁华都市,与文人雅士交游,过着“锦衣玉食”的生活,却始终对人生的意义感到迷茫,他在《送别》中唱出的“长亭外,古道边,芳草碧连天”,看似写景,实则暗含对世事无常的感慨,1918年,他在杭州虎跑寺剃度出家,舍弃了世俗的一切,正是为了寻求超越生死轮回的究竟真理,出家后,他初学禅宗,曾于宁波天童寺参禅,但因“宿业深重,未能开悟”,后转而研习律宗,致力于复兴因战乱而衰落的南山律学,无论禅宗的“明心见性”还是律宗的“持戒防非”,最终都指向了对“净土”的向往——唯有往生西方极乐世界,才能彻底超越娑婆世界的烦恼与生死。

弘一法师对净土宗的理解,并非简单的“口念弥陀”,而是强调“信、愿、行”三资粮的圆满,他认为,“信”是根基,必须深信阿弥陀佛的愿力真实不虚,深信自身是业力凡夫,唯有仰靠佛力才能解脱;“愿”是动力,必须切愿往生净土,厌离娑婆,欣求极乐,这种“厌欣之心”要如同“渴思饮、饥思食”般强烈;“行”是实践,主要是持名念佛,通过“一心不乱”的专注,将妄念转为佛念,最终达到“念到一心不乱,决定往生”的境界,他在《佛法导论》中开示:“念佛之法,当摄心专注,字字分明,念从心起,声从口出,音从耳入,如是摄心,不散乱,不昏沉,久而久之,自得一心。”这种“念从心起”的念佛方法,既强调专注,又不刻意压制妄念,体现了他对修行次第的精准把握。

在修行实践中,弘一法师将净土念佛融入日常生活的点滴之中,他的晚年在福建泉州、漳州一带度过,先后居住在承天寺、开元寺、温陵养老院等处,过着“过午不食、三衣一钵”的头陀行,每日清晨,他必先礼佛念佛,然后研习律典、抄写经文;午后为僧俗二众开示,内容多围绕“戒为基、净土为归”;傍晚则再次念佛,直至深夜,他的弟子丰子恺曾回忆:“弘一法师的念佛,不是大声喧哗,而是低声默念,嘴唇微动,神情专注,仿佛与阿弥陀佛在默默对话。”这种“于日常生活中念佛,于念佛中体悟生活”的修行态度,让净土法门不再是遥不可及的理论,而是切实可行的安心之道。

弘一法师对净土宗的贡献,不仅在于自身的践行,更在于对法门的弘扬与普及,他一生著述颇丰,关于净土宗的开示、书信、文稿等,被弟子们整理为《晚晴集》《弘一法师文钞》等著作,念佛即见佛,成佛有余裕”“娑婆即苦海,极乐是故乡”等法语,至今仍被广大信众奉为修行指南,他特别强调净土法门对末法时代众机的适应性,认为在五浊恶世,众生根机陋劣,烦恼厚重,唯有净土法门“以果地觉,为因地心”,通过阿弥陀佛的愿力加持,才能“一生解脱,顿超三界”,他曾说:“末法时代,人根陋劣,舍此净土法门,其何能修?”这种对净土宗的坚定信仰与慈悲护持,使其成为近代净土宗复兴的重要推动者。

以下表格简要概括了弘一法师净土思想的核心要点:

| 核心要素 | 弘一法师的理解 | 修行实践要点 |

|---|---|---|

| 信 | 深信阿弥陀佛愿力真实,深信自身业力凡夫,唯佛力能救 | 研习净土经典,如《阿弥陀经》《无量寿经》,坚定对净土的信心 |

| 愿 | 厌离娑婆五浊恶世,欣求极乐七宝庄严,愿力如渴思饮 | 常发往生净土之愿,于逆境中修厌离心,于顺境中修欣求心 |

| 行 | 持名念佛,专注一心,不散乱不昏沉 | 每日定时念佛,结合礼佛、诵经,将念佛融入日常起居 |

弘一法师的净土思想,既有对传统教义的继承,也有个人修行的体证,他将艺术家的细腻与修行人的虔诚相结合,使“念佛”这一看似简单的法门,蕴含了深刻的人生智慧,他认为,念佛不仅是“往生”的手段,更是“安心”的途径——通过念佛,可以收摄散乱的心,去除贪嗔痴的烦恼,获得当下的平静与安乐,他曾说:“心若平等,则不分世间、出世法,一行一切行;心若浮游,则须念佛法门,以制其乱。”这种“当下即净土”的思想,让净土法门超越了“死后往生”的狭隘认知,成为指导现实生活的智慧之学。

1942年,弘一法师在泉州温陵养老院圆寂,临终前写下“悲欣交集”四字,成为他一生修行境界的写照,从“悲”的角度看,他悲悯众生沉沦苦海,未得解脱;从“欣”的角度看,他欣庆自己一生持戒念佛,决定往生净土,这四个字,既是对自己修行生涯的归纳,也是对净土法门的终极印证——唯有“悲智双运”,才能真正契入“念佛成净土”的境界。

弘一法师的一生,是对“念佛待归”最生动的诠释,他以艺术家的才华践行佛法,以修行人的虔诚弘扬净土,让更多人看到:在纷繁复杂的现代社会,通过“老实念佛”,依然可以获得内心的安宁与生命的超越,他的思想与修行,至今仍是净土宗信众的精神指引,也为我们这些“末法众生”指明了一条通往极乐世界的光明大道。

相关问答FAQs

问:弘一法师既是律宗高僧,为何主要弘扬净土宗?是否矛盾?

答:并不矛盾,弘一法师虽以持戒著称,被尊为律宗祖师,但他始终认为“戒为无上菩提本”,持戒是修行的基石,而净土则是修行的归宿,他曾明确表示:“戒律是‘止持’,防止造恶;净土是‘作持’,积极求生,持戒而不求生净土,则难出轮回;求生净土而不持戒,则往生无望。”在他看来,戒律与净土是“体用不二”的关系——持戒是为了巩固念佛的根基,念佛是为了圆满持戒的目的,他弘扬净土,正是因为净土法门“以戒为基,以信愿为导,以持名为行”,最适合末法时代的众生,也最能契合一代高僧“悲智双运”的本怀。

问:净土宗强调“念佛往生”,是否意味着逃避现实生活?

答:并非逃避,而是“以出世心做入世事”,弘一法师认为,净土宗的“厌离娑婆”,并非厌恶现实生活本身,而是厌恶“娑婆世界”的苦、空、无常、无我;而“欣求极乐”,也非消极等待死后往生,而是通过念佛获得当下的安心与智慧,从而更好地面对生活,他曾开示:“念佛人于世间法,不应厌舍,亦不应贪着,如鸟双翼,缺一不可。”也就是说,念佛人依然要尽职尽责地工作、生活,但在做事时保持“念佛”的觉照,不被烦恼所转,这才是“即世间而出世间”的修行,正如弘一法师本人,出家后依然讲学、弘法、著述,将“念佛”融入“利生”的事业中,这正是“净土不离世间觉”的生动体现。