《阿弥陀经》作为佛教净土宗的核心经典,千百年来在寺庙中通过“板”这一载体,承载着信仰的重量与文化的温度,从山门的经文匾额到大殿的刻板,从走廊的功德铭石到藏经阁的教义阐释,这些“寺庙板”不仅是文字的载体,更是连接信众与佛法的桥梁,是历史与当下的对话,它们以不同的材质、形态和内容,诠释着“念佛往生”的核心教义,也见证着佛教中国化的深厚历程。

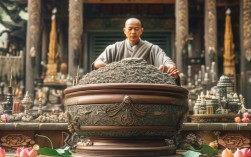

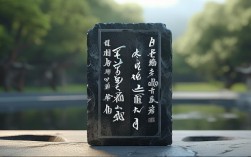

寺庙中的“板”首先以“经文板”最为常见,是《阿弥陀经》文字的直接呈现,这类板材质多样,或为青石、汉白玉,镌刻全文庄重肃穆,立于大殿两侧供信众瞻仰;或为楠木、银杏木,刻字后施以金漆,在佛龛后方形成“经墙”,阳光透过窗棂洒在字上,仿佛佛光普照;更有寺庙将经文拓印于陶瓷板、金属板上,兼具耐久性与艺术性,经文板的内容多依据鸠摩罗什译本,辅以注音、断句,甚至部分高僧的批注,如“一心不乱”“执持名号”等关键句,常以朱砂圈点,引导信众抓住修行要义,在浙江杭州的灵隐寺,大殿内的木质经文板高近三米,每字寸余,信众立于板前,轻声诵读,字迹与木纹相映,仿佛能触摸到千年传承的脉搏。

“功德板”,记录信众通过助印经文、修缮寺庙、供养三宝等方式积累的善行,这类板材质多为黄铜、黑檀,刻有“某某弟子助印《阿弥陀经》一百部”“某某家族捐资重塑佛像”等字样,排列有序,有的还标注日期与金额,功德板不仅是“功不唐捐”的见证,更是对信众的激励——当家族名字几代延续于板上,便形成了一种信仰的接力,在苏州的寒山寺,功德堂内的铜板已满布三面墙,从明清时期的“信士某某”到现代的“企业捐赠”,文字随时代变迁,但“诸恶莫作,众善奉行”的内核始终如一,信众常在此驻足,或寻找先人名字,或为新添的功德合十感恩,板上的每一笔都凝聚着对佛法的敬畏与对众生的慈悲。

“教义阐释板”则是对《阿弥陀经》思想的通俗化解读,帮助初学者理解深奥的教理,这类板多位于寺庙的客堂、走廊或法物流通处,内容以问答、图表形式呈现,如“极乐世界在哪里?”“如何才能往生?”“念佛与修行的关系”等,有的寺庙还绘制“九品往生图”,配以文字说明上品上生至下品下生的不同境界,让抽象的“净土”变得可视化,在西安的大慈恩寺,玄奘译经馆旁的阐释板,用对比表格列出“娑婆世界”与“极乐世界”的特质:娑婆世界“五浊恶世,众苦逼迫”,极乐世界“七重栏楯,八水交横,黄金为地,宝树成行”,直观展现“厌离娑婆,欣求极乐”的修行理念,这类板如同“佛法字典”,让不懂梵文的普通人也能通过文字触摸到净土宗的智慧。

“历史纪念板”承载着寺庙与《阿弥陀经》相关的历史记忆,记录高僧弘法、重要法会、文物传承等内容,如庐山东林寺的“慧远大师创建莲社板”,刻有大师“结社念佛,共期西方”的事迹,配以莲社遗址图;北京法源寺的“《阿弥陀经》刻板历史板”,介绍明清时期雕版印刷的工艺流程与存世版本,这类板材质厚重,或为石碑,或为铸铁,文字严谨考究,是佛教文化的“活化石”,当信众抚摸这些板上的刻痕,仿佛能听到历史的回响——从鸠摩罗什的译经到慧远的结社,从《龙藏》的编纂到现代的数字化传播,《阿弥陀经》的传承从未断绝,而这些“板”正是传承链条上最坚实的环节。

这些“寺庙板”在功能上各有侧重,却共同构建了一个立体的信仰空间,经文板提供“所缘境”,让信众在诵读时专注一境;功德板践行“六度波罗蜜”,将信仰转化为利他行动;教义阐释板破除“无明”,以智慧引导修行;历史纪念板连接“古今”,让文化血脉生生不息,从材质选择到文字布局,从位置摆放到日常维护,每一处细节都体现着佛教“借相显性”的智慧——板本身是无情的物质,却通过文字与信仰的结合,成为有情众生的心灵寄托。

在现代社会,寺庙板的形式也在创新:有的寺庙将《阿弥陀经》刻于电子屏,滚动播放经文与注解;有的用AR技术扫描经文板,即可呈现三维动画的极乐世界;还有的开设“线上功德板”,信众可在线登记善行,名字实时显示于寺庙大屏,但无论形式如何变化,“板”的核心始终未变——它是《阿弥陀经》的“文字身”,是信众与佛法的“媒介”,是佛教文化的“基因库”,当我们在寺庙中驻足于这些板前,读到的不仅是经文,更是无数先辈对“生死大事”的探索,对“离苦得乐”的渴望,以及对“慈悲济世”的践行。

以下是相关问答FAQs:

问题1:寺庙中的“经文板”为什么多选用木质或石材,而少用纸张?

解答:经文板选用木质(如楠木、银杏木)或石材(如青石、汉白玉),主要出于耐久性与庄严性的考虑,佛教经典强调“法身常住”,木质与石材可保存数百年甚至上千年,远比纸张耐用,能确保经文长期传承,这些材质本身具有厚重感与温润感,契合佛教“庄严国土,利乐有情”的理念,通过材质的质感传递佛法的肃穆与慈悲,让信众在瞻仰时心生恭敬,木石材质便于雕刻,可放大字体、增加装饰,增强视觉冲击力,帮助信众更好地诵读与记忆。

问题2:《阿弥陀经》中的“极乐世界”在寺庙板中如何体现?对现代人有何启示?

解答:寺庙板中的“极乐世界”多通过文字描述与图像呈现两种方式,文字上,直接引用经中“七重栏楯,七重罗网,七重行树”“昼夜六时,雨天曼陀罗花”等经文,辅以注解说明极乐世界的“庄严”“清净”“快乐”;图像上,则绘制“极乐九品莲生图”“七宝池”“八功德水”等场景,如敦煌壁画中的极乐世界变相,或寺庙壁画中的莲池化生,对现代人而言,极乐世界的描述并非逃避现实的“乌托邦”,而是提供一种精神指引——它象征着“内心的清净与安乐”,提醒人们在喧嚣中保持“一心不乱”的专注,以“念佛”为修行方法,培养感恩、慈悲、利他的心态,从而在现实生活中减少烦恼,获得内心的平静与力量。