寺庙装饰作为宗教文化与建筑艺术的融合载体,其形态、色彩、纹样无不承载着深厚的哲学思想、历史记忆与审美追求,从整体布局到细节雕琢,寺庙装饰既遵循着宗教仪轨的规范,又展现出不同地域、不同时代的艺术风貌,成为凝固在建筑中的“无声经文”。

在建筑装饰层面,寺庙通过屋顶、屋身、台基三大主体的差异化处理,构建出庄严而神圣的空间序列,屋顶是寺庙装饰的视觉焦点,常见形式有庑殿顶、歇山顶、攒尖顶等,其曲线如翼,微微上翘,既象征“天人合一”的宇宙观,又通过青瓦、琉璃瓦的色彩强化神圣感——汉传寺庙多用青灰色调,体现“清静无为”的禅意;藏传寺庙则偏爱鎏金铜瓦与红、金、蓝三色组合,在阳光下流光溢彩,彰显宗教的威严与富丽,屋檐下的斗拱是东方建筑智慧的结晶,层层出挑的木质构件不仅承重,更通过“一斗三升”“重拱偷心”等复杂的榫卯结构,形成韵律感极强的节奏美,其上常施以彩绘,以青绿彩画为主,间或点缀金色线条,描绘龙、凤、莲花、卷草等纹样,既避免木材腐朽,又赋予建筑以灵动的生命力,门窗装饰则注重虚实结合,棂花窗的样式丰富多样,如“步步锦”“冰裂纹”“灯笼框”,既满足通风采光,又通过几何图案的重复与变化,隐喻“一花一世界”的佛理;门扇上的铺首衔环,多采用狰狞的龙首或狮首,既是驱邪避凶的象征,也暗含“护法”的宗教功能。

雕塑艺术是寺庙装饰的灵魂,通过立体造型将宗教教义具象化,佛像雕塑是核心,无论是汉传寺庙的“三身佛”(法身、报身、应身)、“三世佛”(过去、未来),还是藏传寺庙的“欢喜佛”“度母像”,均通过面容、手印、姿态传递教义:释迦牟尼佛的“说法印”象征智慧传播,阿弥陀佛的“与愿印”代表慈悲接引,药师佛的“施无畏印”则寓意消除众生痛苦,材质选择上,木雕(如晋祠圣母殿的宋代泥塑)、石雕(云冈石窟的北魏造像)、铜雕(灵隐寺的释迦牟尼铜坐像)、泥塑(敦煌莫高窟的唐代菩萨像)各具特色,其中彩绘泥塑尤为常见,在素胎上施以金粉、朱砂、石青等矿物颜料,历经千年仍色泽鲜明,衣纹的流畅线条与肌肤的细腻质感形成对比,赋予雕塑以温度与生命力,菩萨造像则更注重“慈悲”与“智慧”的平衡,如观音菩萨的“柳枝净瓶”象征普度众生,文殊菩萨的智慧剑代表断除烦恼,而罗汉造像则偏向世俗化,通过生动的表情、动态的姿势,拉近与信众的距离,寺庙中的神兽雕塑也不可或缺:经幢顶部的蹲鸮、殿角走兽(龙、凤、狮子、天马等)、碑座下的赑屃,既是建筑装饰的点缀,也承载着祥瑞、守护、辟邪的文化寓意。

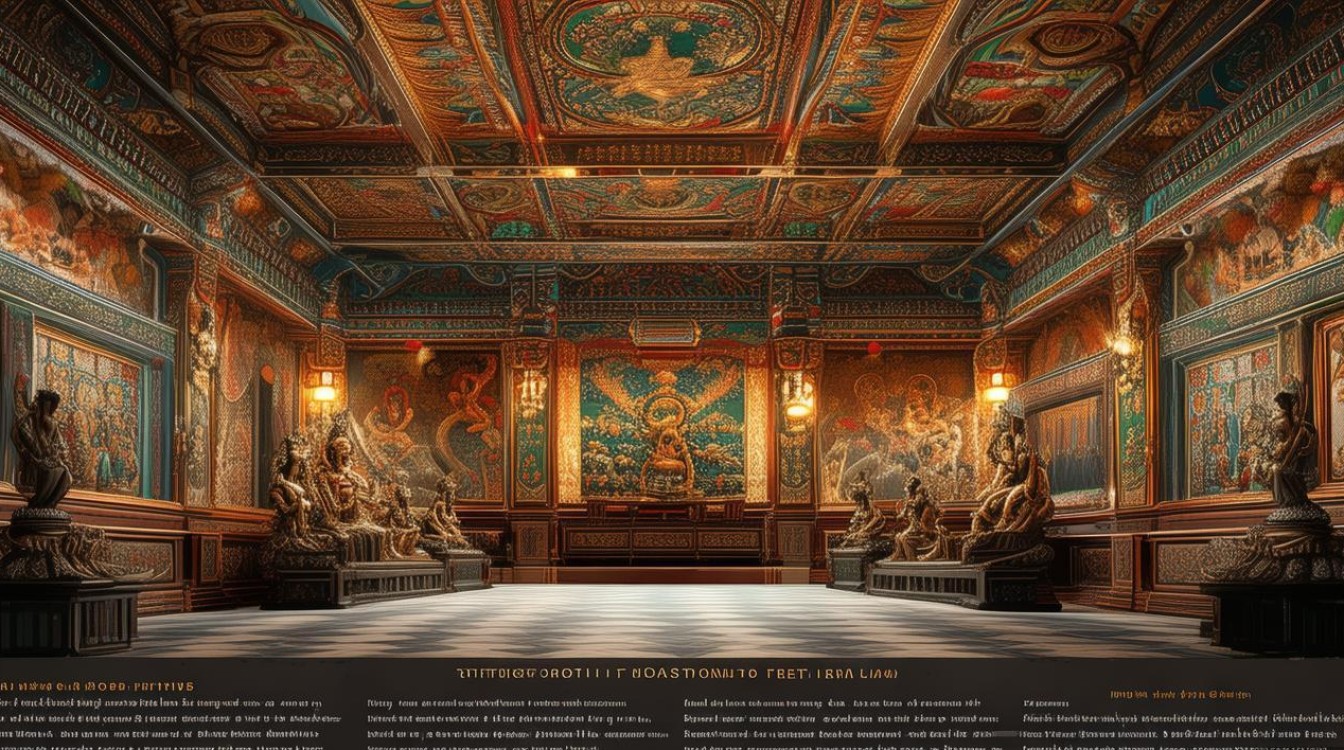

绘画装饰以平面叙事补充立体雕塑,成为寺庙装饰的“流动史诗”,壁画是主要形式,从早期的“本生故事”“经变画”到后期的“水陆画”,内容涵盖佛经故事、历史事件、民俗生活等,敦煌莫高窟的《飞天》壁画,通过飘带与云气的流动感,将佛教的“空性”思想转化为视觉上的轻盈与自由;法海寺的《帝释梵天图》,以工笔重彩描绘诸神朝拜的场景,人物衣饰的纹路、铠甲的质感均细腻入微,堪称明代壁画巅峰,唐卡是藏传佛教特有的绘画形式,以布或纸为底,用矿物颜料绘制,题材包括佛像、曼陀罗(坛城)、历史故事等,其构图严谨,色彩对比强烈,常以金线勾勒,既便于悬挂携带,又能在有限的画面中展现宏大的宇宙观,彩绘则多用于建筑构件,如梁枋的“旋子彩画”、天花板的“龙凤和玺彩画”,通过不同的图案等级(和玺彩画最高,旋子彩画次之,苏式彩画最富生活气息)区分寺庙的等级地位,色彩的冷暖搭配(青冷为底,暖色点缀)既符合视觉审美,又暗合佛教“冷暖交替、因果轮回”的哲学。

法器与供器装饰是宗教仪式的物质载体,兼具实用性与象征性,法器如金刚杵(象征智慧破除烦恼)、宝幢(代表佛法永恒)、木鱼(警示昏沉、精进修行),其材质多为铜、铁、木材、象牙,表面常刻有梵文、莲花纹、火焰纹,既坚固耐用,又通过纹样强化其“法力”,供器包括香炉(多为铜制,三足圆耳,象征“三宝”)、供灯(铜制或陶瓷,莲花形底座,代表“光明破无明”)、供花(铜花或绢花,牡丹象征富贵,莲花象征清净),其造型规整,纹样繁复,在使用过程中通过烟、光、色的变化,营造出肃穆而神圣的仪式氛围。

园林景观装饰则通过自然元素的融入,构建“人间净土”的意境,寺庙多选址于山林幽静之处,通过假山、流水、植物的布局,将自然景观宗教化:假山象征“须弥山”,是宇宙的中心;流水(如放生池)代表“慈悲”,寓意“普度众生”;植物则选择松柏(象征坚贞)、莲花(象征清净)、银杏(象征古老智慧),形成“虽由人作,宛自天开”的园林美学,曲径通幽的步道、层层递进的院落,通过空间的收放变化,引导信众从“俗世”过渡到“净土”,在行走中体悟“步步生莲”的宗教体验。

不同地域、不同宗教的寺庙装饰又呈现出鲜明的差异性:汉传寺庙受儒家“中庸”思想影响,装饰风格偏重对称、庄重,色彩以青、灰、红为主,纹样多龙、凤、莲花等吉祥图案;藏传寺庙融合苯教与印度教元素,装饰繁复华丽,色彩浓烈(红、黄、蓝、金),唐卡、酥油花、鎏金铜饰独具特色;南传佛教寺庙(如云南傣族地区)则受东南亚文化影响,以金身佛像、多层金字塔式屋顶、精美木雕见长,装饰风格轻盈灵动,这些差异既反映了地域文化的多样性,也展现了宗教艺术在不同文化土壤中的适应性。

寺庙装饰不仅是技艺的展现,更是信仰的物化,从宏观的建筑布局到微观的纹样细节,每一处装饰都承载着人们对超越性的追求,对真善美的向往,它以无声的语言,诉说着宗教的深邃哲理,也以独特的艺术魅力,成为中华文化宝库中璀璨的明珠。

相关问答FAQs

Q1:寺庙装饰中常见的“莲花”图案有何象征意义?

A:莲花在寺庙装饰中是核心纹样之一,象征“清净无染”与“圣洁”,佛教认为莲花“出淤泥而不染”,代表修行者在烦恼世界中保持本心、终得解脱,佛像的底座多为莲花形(如“莲花座”),菩萨手持的莲花也象征慈悲与智慧;建筑装饰中的莲花纹、彩绘中的莲花图案,均通过这一意象强化寺庙的“净土”属性,提醒信众追求心灵的纯净。

Q2:藏传寺庙与汉传寺庙在装饰色彩上为何差异较大?

A:这种差异源于宗教文化、地域环境与历史背景的不同,藏传寺庙主要分布于青藏高原,气候寒冷,且受苯教“自然崇拜”与印度教“热烈崇拜”影响,装饰色彩以红(象征权力与护法)、黄(象征宗教至上与佛法)、蓝(象征天空与永恒)、金(象征神圣与富丽)为主,通过强烈的视觉冲击营造神秘而威严的氛围;汉传寺庙多分布于中原地区,受儒家“中庸”与道家“自然”思想影响,色彩偏重青(象征宁静)、灰(象征质朴)、红(象征吉祥),整体色调庄重内敛,体现“清静无为”的禅意,藏传寺庙的鎏金铜顶、唐卡彩绘与汉传寺庙的青瓦屋顶、彩绘梁枋,也因材料与工艺的不同,形成了各自的色彩特色。