菩萨戒是大乘佛教菩萨道的根本戒律,以“菩提心”为体,以“饶益有情”为用,不同于声闻戒侧重“自解脱”,菩萨戒强调“自利利他、自觉觉他”,其戒条体系以“三聚净戒”为纲——摄律仪戒(止恶)、摄善法戒(修善)、饶益有情戒(利他),具体表现为“十重四十八轻戒”等经典戒相,是菩萨行者安身立命、践行菩萨行的根本准则。

菩萨戒的核心在于“心戒”,即以菩提心为前提,若发心清净,则持戒功德无量;若失菩提心,则戒体难存。“十重戒”为菩萨戒的根本,若破一则失戒体,需如法忏悔方可重受;“四十八轻戒”则涵盖日常行住坐卧的细节,虽不如重戒严重,但破亦需忏悔,旨在令菩萨行者渐断恶习、圆满善法。

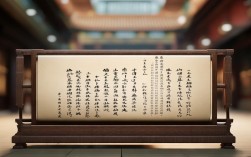

十重戒是菩萨戒的“戒中之戒”,具体内容及释义如下表所示:

| 戒条名称 | 简明释义 | 开遮持犯说明 |

|---|---|---|

| 杀戒 | 故意断除一切有情生命(包括人、动物等) | “开”指护生而杀(如杀虫护苗);“遮”指无慈悲心故杀;“持”者常生慈悲心,护惜生命。 |

| 盗戒 | 未经允许,盗取三宝财物或他人财物(包括偷、抢、骗等) | “开”指菩萨为利他而暂用(如借物度众);“遮”指为己私利而盗;“持”者知足布施,不与不取。 |

| 淫戒 | 行非梵行(除夫妻正当关系外的淫欲,包括同性、邪淫等) | “开”指为度众生方便而示现(如菩萨化度);“遮”指贪染乐欲而犯;“持”者远离欲尘,护净戒体。 |

| 妄语戒 | 说虚诳语(包括大妄语、小妄语、恶口、两舌、绮语) | “开”指为利益众生而说方便语(如善巧劝化);“遮”指为名闻利养而欺诳;“持”者说真实语,爱语。 |

| 酤酒戒 | 酿酒、卖酒,或教他人饮酒(令众生失智造恶) | “无开”相,遮止一切酒事;“持”者远离酒能,护众生心智。 |

| 说四众过戒 | 宣扬僧团(比丘、比丘尼、式叉摩那、沙弥、沙弥尼)及在家信众的过失 | “开”指如法谏过(对治众生烦恼);“遮”指无慈悲心而轻辱;“持”者隐恶扬善,护惜僧团。 |

| 自赞毁他戒 | 赞叹自己功德,毁谤他人善根(包括轻慢、诽谤等) | “开”指为破众生我慢而示现(如菩萨谦逊);“遮”为名利而贡高、贬低他人;“持”者谦下利他,不二我人。 |

| 悭惜加毁戒 | 对财法悭贪,不施众生,反加毁辱(如见人布施起嗔心) | “开”指护惜正法财物(如法器不滥用);“遮”为私利而吝法、轻施者;“持”者慷慨布施,不舍一切。 |

| 嗔心不受悔戒 | 于众生起嗔心,对方忏悔仍不舍恕 | “开”指对治恶众生(如折伏方便);“遮”为无慈悲心而不舍;“持”者常怀慈悯,速舍嗔恚。 |

| 谤三宝戒 | 毁谤佛法僧三宝(包括说正法是邪、轻慢僧宝、否定佛功德等) | “无开”相,破即失菩萨戒体;“持”者深信三宝,护持正法。 |

四十八轻戒与持戒精神 涵盖恭敬师长、随师教诲、远离贪嗔、勤修善法等,不恭敬师友戒”(轻慢师长、道友)、“不随师教戒”(违背师长如法教导)、“贪利养戒”(为利养而说法)、“求胜上人法戒”(傲慢自大,轻慢他人)、“不诵大乘戒”(懈怠不学菩萨戒)等,轻戒虽“轻”,但若破而不忏,则会障碍菩提心增长,令菩萨行不圆满。

持菩萨戒的核心是“菩提心”,而非机械戒律,如《梵网经》所言“孝名为戒”,持戒的本质是对一切众生如对父母般生起“大孝心”——断恶是护众生法身慧命,修善是滋养众生善根,利他是拔众生出苦海,即使遇恶缘、起烦恼,亦应以“慈悲心”转化,而非退失愿力。

现代意义与践行

在当代社会,菩萨戒的持守并非脱离生活,而是融入日常:不伤害生命(如素食护生)、不偷盗侵占(诚信经营)、不邪淫妄语(尊重他人、真实沟通)、不传播是非(远离两舌、爱语结缘)、不傲慢自大(谦逊利他)、不吝啬法财(分享知识、帮助他人)……这些行为看似平凡,实则是“人间菩萨道”的践行,让戒律成为慈悲与智慧的体现。

FAQs

问:菩萨戒和声闻戒的根本区别是什么?

答:声闻戒以“解脱生死”为终极目标,戒条侧重“自护”(如比丘戒250条,强调个人持戒清净),核心是“离欲”;菩萨戒以“度化众生”为终极目标,戒条侧重“利他”(如十重戒中“饶益有情”为核心),前提是“菩提心”,即使破戒亦不舍众生,更强调“主动行善”而非“止恶”,声闻戒禁止捉持金钱,菩萨戒则为利众生可方便受用(如以财布施)。

问:持菩萨戒是否意味着不能有任何过失?如何理解忏悔?

答:菩萨戒并非要求凡夫俗子“无过无失”,而是以“菩提心”为导向,凡夫起心难免烦恼,但若犯戒(如无意说谎、生嗔心),应及时生惭愧心,依“四力忏悔”对治:依止力(对三宝忏悔)、破恶力(后不复造)、恢复力(修善补过)、对治力(如礼佛、诵经),如《普贤行愿品》云“我昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴”,忏悔的目的是“净化内心”,而非追求“完美无过”,令菩提心在惭愧中增长。