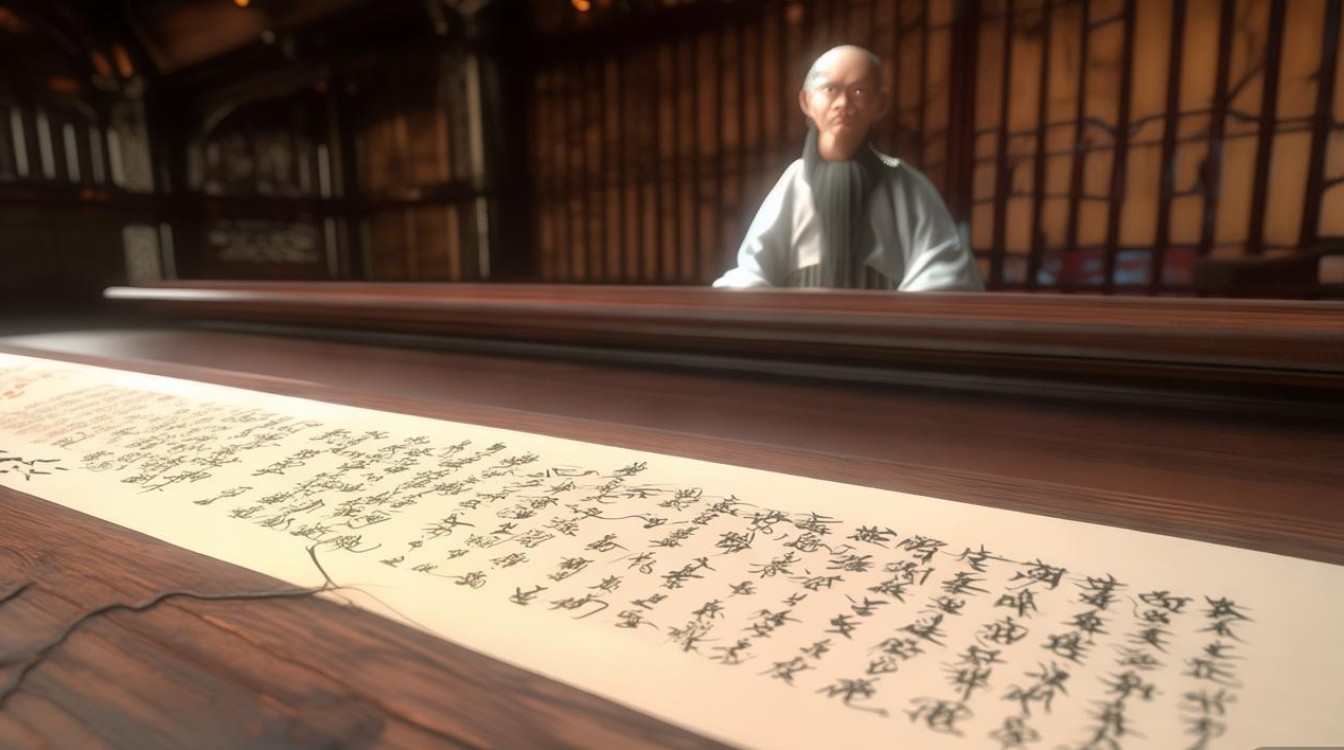

菩萨戒是大乘佛教的核心戒律,其精神以“饶益有情、庄严国土”为宗旨,不同于声闻戒的“自度”,更强调“自度度人”的菩萨行持,菩萨戒的戒条体系完备,涵盖从根本重戒到日常细行,旨在断除烦恼、利益众生,以下以《梵网经菩萨戒》的十重戒为核心,结合戒相、开缘与犯戒层次进行讲解,辅以轻戒的要点说明,帮助理解菩萨戒的实践内涵。

菩萨戒十重戒详解

十重戒是菩萨戒的根本违犯,若故意造作,即失菩萨戒体,需通过忏悔恢复戒体,以下是十重戒的具体内容、戒相界定及开缘情况:

| 戒条名称 | 戒相简释 | 开缘条件 | 犯戒层次 |

|---|---|---|---|

| 杀生戒 | 故断一切有情生命(包括人、动物、乃至虫蚁),或因嗔心令众生自杀。 | 为救众生而杀(如杀毒蛇护人)、误杀、无杀心致死(如踩死虫蚁未觉)。 | 故意杀人:波罗夷罪(根本罪);因嗔心逼令自杀:波罗夷罪;误杀:突吉罗罪(可忏悔)。 |

| 偷盗戒 | 偷窃三宝物、他人财物,乃至借贷不还、占便宜(如多取找零)。 | 三宝物开缘(如为常住借物)、主人允许、借贷已还。 | 偷三宝物:波罗夷罪;偷僧物:波罗夷罪;偷私人物:突吉罗罪。 |

| 邪淫戒 | 非婚姻关系行淫(包括同性、非道行淫),或教他邪淫、意淫不断。 | 夫妻正淫、为救众生方便(如化身度人)、无淫心接触(如医疗检查)。 | 与非行淫:波罗夷罪;教他邪淫:波罗夷罪;意淫:吉罗罪(可通过忏悔清净)。 |

| 妄语戒 | 说大妄语(未证言证,如言“我成佛”)、小妄语(欺骗众生)、恶口、两舌、绮语。 | 为利益众生说方便语(如安慰病人)、真实语、无欺骗心语。 | 大妄语(未证言证):波罗夷罪;小妄语(骗财骗色):突吉罗罪;绮语:吉罗罪。 |

| 酤酒戒 | 酿酒、卖酒、供酒,乃至提供饮酒条件(如场所、工具)。 | 自用、为病人治病、以酒施药(非为享乐)。 | 酿酒卖酒:波罗夷罪;供酒与人:突吉罗罪;自饮无过(但不宜提倡)。 |

| 说四众过戒 | 宣扬僧尼、优婆塞、优婆夷的隐私或过错,尤其是未证言证、修行人的过失。 | 为警醒众生说真实过(需对方能接受)、说已忏悔的过失、无嗔心说。 | 说僧尼根本罪:波罗夷罪;说轻过且令众生退信心:突吉罗罪;无嗔心说真实过:无过。 |

| 自赞毁他戒 | 抬高自己(如言“我持戒清净”)、贬低他人(如言“某师破戒”),令众生对三宝生疑。 | 为度众生示现神通(非为名闻)、真实指出他人过失(需慈悲心)。 | 故意自赞毁他:波罗夷罪;无恶意但令众生退信:突吉罗罪;真实指出过失:无过。 |

| 嗔心不受悔戒 | 对众生起嗔心,对方忏悔不接受,乃至继续报复、令其痛苦。 | 对方未真心忏悔、嗔心已息后接受悔过、为折伏烦恼而示现严厉。 | 故不受悔且令众生痛苦:波罗夷罪;暂不受悔后接受:突吉罗罪;无嗔心:无过。 |

| 谤三宝戒 | 否定佛法僧三宝的价值(如言“佛法是迷信”“僧人不清净”),或说相似佛法误导众生。 | 为度众生说方便法(非否定根本)、未信者暂不说法、疑问而非诽谤。 | 根本谤三宝(否定四谛、因果):波罗夷罪;说相似法:突吉罗罪;无恶意疑问:无过。 |

| 悭惜加毁戒 | 对财法悭贪(不布施),乃至诽谤布施者(如言“布施是浪费”),令众生退失善心。 | 无财可施、为防滥用不施(如愚人)、施已无后悔心。 | 故意悭贪且毁布施:波罗夷罪;有财不施无毁:突吉罗罪;无恶意不施:无过。 |

轻戒与持戒精神

除十重戒外,菩萨戒尚有四十八轻戒(或八十八轻戒,依不同经典),针对日常生活中的细行,如不供养师长、不恭敬经典、见苦不救、两舌挑拨等,轻戒若故意造作,需通过“对首忏悔”(向一比丘尼或菩萨戒师忏悔)清净,失戒体可通过重受恢复。

菩萨戒的核心是“心戒”,不仅看行为,更观动机:若发心是利益众生,即使行为有瑕疵(如为救生而杀生),不犯根本戒;若发心是自私自利,即使表面持戒(如为名而布施),也可能有过失,正如《瑜伽师地论》所言:“菩萨戒体,依菩提心而生,若菩提心不退,戒体不失。”

相关问答FAQs

Q1:菩萨戒和声闻戒的根本区别是什么?

A:菩萨戒与声闻戒的核心区别在于“发心”与“目标”,声闻戒以“解脱生死”为目标,侧重“自利”,如比丘戒强调个人修行清净;菩萨戒以“上求佛道、下化众生”为目标,侧重“利他”,即使持戒也需兼顾利益众生,如为救众生可开缘饮酒(若能度人),声闻戒仅适用于出家众,菩萨戒则无论出家在家,只要发菩提心皆可受持,涵盖范围更广。

Q2:持菩萨戒时,若无意中犯了戒(如误伤众生、说错话),怎么办?

A:菩萨戒重视“忏悔清净”,若无意中犯戒,需先“认识过失”——通过佛法观照,明确行为是否违背戒体(如误杀需生惭愧心,不认为“理所当然”);至心忏悔”——通过礼佛、诵经、发露忏悔(如《占察善恶业报经》的轮相忏悔),对众生生慈悲心,愿未来不再犯;行对治法”——通过修慈悲观、布施等善行弥补,如误杀动物后,常放生、护生,将过失转为修行资粮,关键在于“发心清净”,若事后能生悔过心并努力改正,罪业即可消除。