在藏传佛教的修行体系中,三十五佛菩萨(又称“三十五忏悔佛”)是忏悔法门的核心对象,源于《三十五佛忏悔文》等经典,他们通过不同的愿力与功德,构成对治众生业障、积累福德智慧的完整体系,这些佛菩萨的图像不仅是宗教修行的观想载体,更是藏传佛教艺术与哲学思想的具象化表达,承载着深厚的文化内涵与精神象征。

三十五佛菩萨的构成与分类

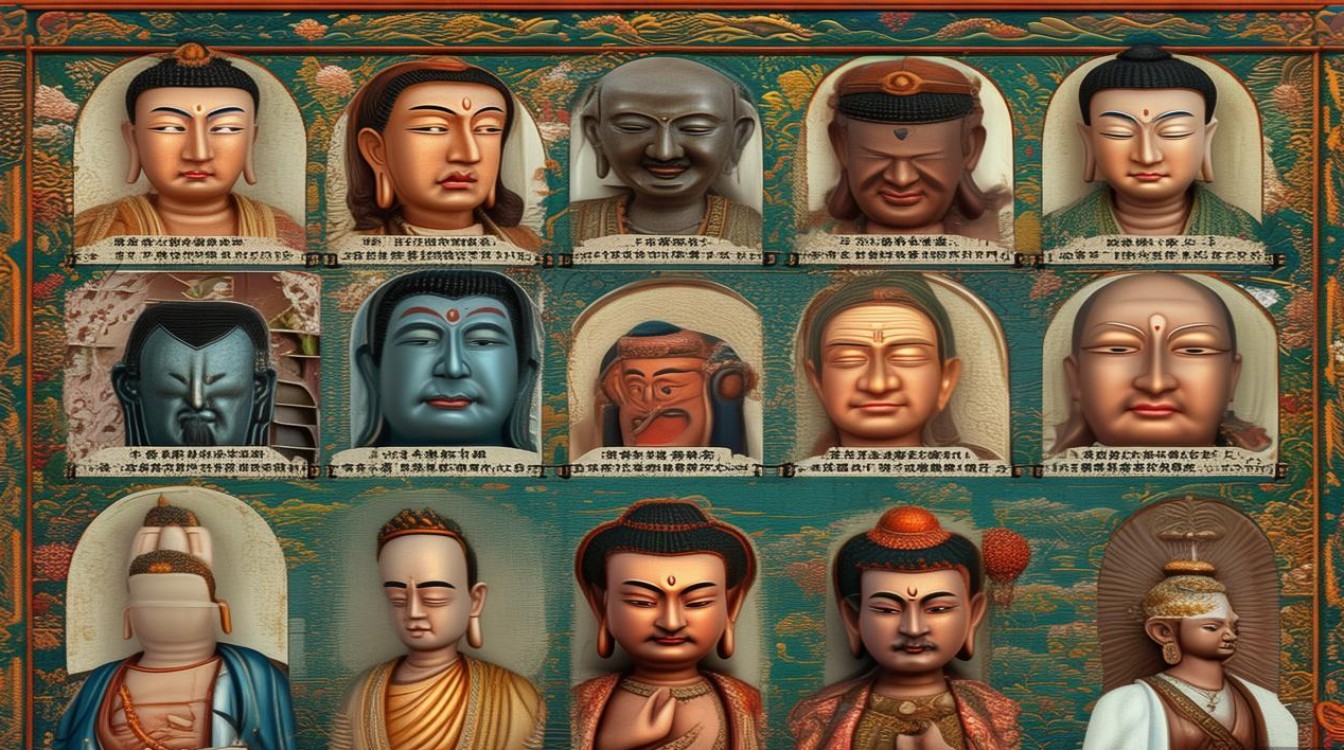

三十五佛菩萨并非单一佛国的神祇,而是涵盖佛陀、菩萨、护法等不同阶位的圣者,以“忏悔业障、积累资粮”为共同目标,根据经典记载,他们可分为“佛陀本师”“菩萨护法”与“愿力尊佛”三大类,每一类在图像系统中都有鲜明的身份标识与象征意义。

(一)佛陀本师类

以释迦牟尼佛为核心,毗卢遮那佛(大日如来)、阿閦佛(不动佛)、宝生佛、阿弥陀佛、不空成就佛等五方佛为主体,代表佛果的圆满与觉悟的究竟。

- 释迦牟尼佛:作为娑婆世界教主,图像多以金色身,结说法印,半跏趺坐于莲花宝座,象征无上智慧的圆满。

- 毗卢遮那佛:法身佛,图像通常为白色,手持法轮,居曼荼罗中央,代表宇宙真理的遍在性。

- 阿閦佛:东方净琉璃世界教主,身蓝色,结定印,手持金刚杵,象征不动摇的觉悟愿力。

(二)菩萨护法类

以金刚手菩萨、观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨、弥勒菩萨、地藏菩萨等大菩萨为代表,代表慈悲与智慧的实践。

- 金刚手菩萨:藏传佛教重要护法,身蓝色,手持金刚杵与金刚铃,象征以力量破除烦恼障、所知障。

- 观音菩萨:身白色,手持莲花或净瓶,半跏趺坐或立姿,象征大慈大悲,救度众生苦难。

- 文殊菩萨:身金色或红色,手持智慧剑与经书,象征般若智慧的锐利与圆满。

(三)愿力尊佛类

包括除盖障菩萨、虚空藏菩萨、狮子吼菩萨、月光菩萨、日光菩萨等,以特定愿力对治众生不同烦恼。

- 除盖障菩萨:身绿色,手持宝瓶与莲花,象征清除众生修行中的障碍(如懈怠、愚痴)。

- 虚空藏菩萨:身黄色,手持宝剑与摩尼珠,象征虚空般的智慧与无尽的福德资粮。

三十五佛菩萨图像的核心要素

三十五佛菩萨的图像系统具有高度符号化特征,通过身色、法器、坐姿、服饰等视觉元素,传递宗教教义与修行指向,以下是主要图像要素的解析:

(一)身色:五方佛与功德象征

身色是区分佛菩萨身份的首要标识,与佛教“五方五色”宇宙观紧密相关:

- 白色:代表清净与法身,如毗卢遮那佛、观音菩萨;

- 金色:代表智慧与报身,如释迦牟尼佛、文殊菩萨;

- 蓝色:代表忿怒与力量,如金刚手菩萨、阿閦佛;

- 绿色:代表生机与除障,如除盖障菩萨、药师佛;

- 红色:代表慈悲与愿力,如阿弥陀佛、普贤菩萨。

(二)法器:修行愿力的具象化

法器是佛菩萨愿力的外在体现,不同法器对应不同修行目标:

- 金刚杵:象征“坚不可摧的觉悟”,如金刚手菩萨、阿閦佛,代表破除烦恼障;

- 莲花:象征“出淤泥而不染”,如观音菩萨、弥勒菩萨,代表清净无染的慈悲;

- 法轮:象征“佛法流转”,如释迦牟尼佛、毗卢遮那佛,代表教法的永恒性;

- 宝剑:象征“智慧断惑”,如文殊菩萨、虚空藏菩萨,代表般若智慧对治无明。

(三)坐姿与坐骑:修行境界与度众方式

坐姿与坐骑反映佛菩萨的修行状态与度众愿力:

- 全跏趺坐(结跏趺坐):代表“入定状态”,如释迦牟尼佛、毗卢遮那佛,象征觉悟的稳定;

- 半跏趺坐:代表“说法与度众”,如观音菩萨、文殊菩萨,象征慈悲与智慧的动态平衡;

- 狮子:象征“无畏说法”,如文殊菩萨坐骑,代表智慧威猛能破邪见;

- 孔雀:象征“调伏烦恼”,如阿弥陀佛坐骑,代表慈悲能转化贪嗔痴。

三十五佛菩萨图像的宗教意义与文化传承

在藏传佛教修行中,三十五佛菩萨图像的核心功能是“观想修持”,修行者通过观想佛菩萨的清净形象,至诚忏悔“十恶业、五无间罪”,积累福德资粮,最终证得菩提。《三十五佛忏悔文》中“乃至出家、受菩萨戒,所有违誓,若自作、教他作、见作随喜……”的忏悔内容,需与图像观想结合,方能达到“罪业清净、心相续明净”的修行效果。

从艺术传承看,三十五佛菩萨图像主要见于唐卡、壁画、坛城等载体,其构图遵循“曼荼罗”宇宙观:以主佛居中,其余佛菩萨按方位环绕,形成“以一即多、多即一”的象征结构,格鲁派唐卡中,三十五佛常以“五方佛为轴心”,四方配以四菩萨、四忿怒护法等,体现“佛、法、僧”三宝合一的宇宙秩序,不同地域(如西藏、青海、内蒙古)的唐卡在色彩风格、细节处理上略有差异,但核心符号系统保持一致,成为藏传佛教艺术“标准化”与“地域化”结合的典范。

相关问答FAQs

Q1:三十五佛忏悔法中,为何需要观想不同佛菩萨的形象?是否可以只观想一尊佛?

A:三十五佛菩萨各自对应不同的忏悔功德与对治烦恼,金刚手菩萨对治“业障深重”,观音菩萨对治“慈悲不足”,文殊菩萨对治“智慧匮乏”,观想多尊佛菩萨,如同“对症下药”,全面覆盖众生的不同业障,虽然也可专修一尊佛(如专修阿弥陀佛),但三十五佛构成“忏悔功德圆满”的体系,观想多尊能更快积累资粮、消除障碍,尤其在藏传佛教“金刚乘”修行中,曼荼罗观想强调“整体性”,单一佛菩萨无法涵盖三十五佛的愿力总和。

Q2:三十五佛菩萨图像中的“忿怒相”佛菩萨(如金刚手菩萨的忿怒形象)是否与佛教“慈悲”相矛盾?

A:不矛盾,藏传佛教中的“忿怒相”并非“嗔怒”,而是“慈悲的化现”,针对不同众生的根机以“威猛相”调伏烦恼,金刚手菩萨的蓝色身、忿怒面、手持金刚杵,象征对“烦恼障”的强力破除,本质是帮助众生快速脱离痛苦;而观音菩萨的寂静相(白色、慈悲面)则适合度化善根深厚的众生,这种“寂静相与忿怒相并存”的图像体系,体现了佛教“方便法门”的灵活性——根据众生烦恼的“粗细”程度,施以不同的度化方式,最终归于“慈悲与智慧”的根本宗旨。