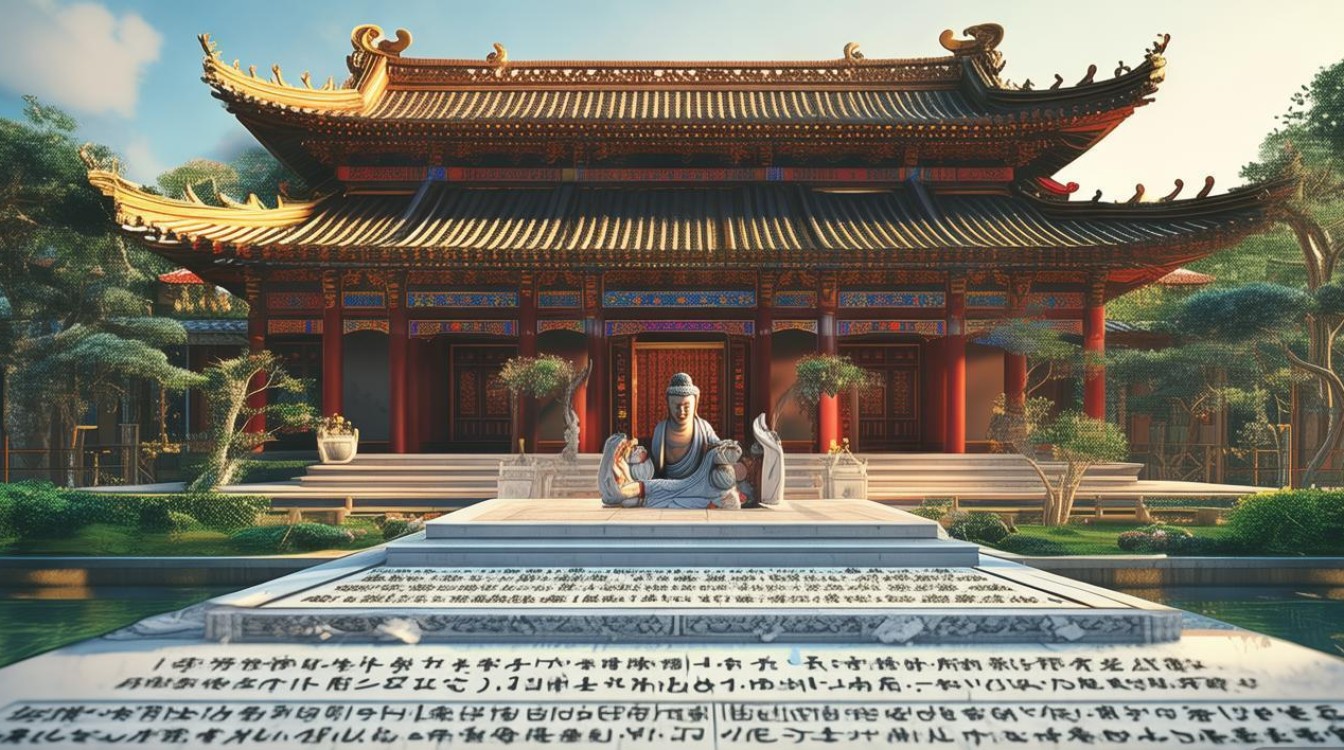

佛教中的“胎神”概念,并非源于佛教正统教义的核心教义,而是佛教传入中国后,与本土民间信仰融合形成的民间信仰形态,它反映了古人对生育、胎儿健康及家庭平安的朴素祈愿,同时也融合了佛教的因果观、慈悲护佑思想,要理解佛教胎神,需从其概念渊源、民间信仰表现、佛教内核的融合以及实践意义等多维度展开。

从概念溯源看,“胎神”在民间信仰中指掌管胎儿孕育、生产过程的神明,认为其每日有不同方位和禁忌,若触犯可能导致孕妇流产或胎儿畸形,而佛教虽无直接对应的“胎神”经典定义,但通过菩萨的慈悲愿力与护法神的职能,形成了对生育护佑的诠释,佛教认为,生命的形成是“业感缘起”的结果,父母及众生的共业、别业共同促成胎儿的诞生,而菩萨如观音、药师佛等,以“无缘大慈,同体大悲”的愿力,对众生乃至胎儿予以护持,这种护持可视为佛教对“胎神”概念的转化——将民间对神秘力量的敬畏,转化为对菩萨慈悲愿力的皈依。

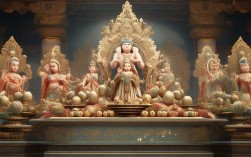

在民间实践中,佛教胎神常与具体的菩萨、护法神绑定,形成体系化的信仰内容。诃利帝母(鬼子母)是佛教中公认的“护胎神”,原为婆罗门教的天神,因常抢食人间幼儿被佛度化,发愿成为儿童及孕妇的守护者,经典依据为《佛说鬼子母经》,其形象怀抱孩童,象征对胎儿的慈悲护佑;药师佛则因《药师经》中“除一切病,令身心安乐”的愿力,被祈求护佑孕妇健康、胎儿无疾,其十二大愿中第七愿专门提到“若诸有情众病逼切,无救无归,皆得安隐”;千手千眼观音因“千手遍护,千眼照见”的功德,被视为能消除生育障碍、护佑胎儿顺遂的象征,《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》载,持诵其名号可“得子聪慧,安隐产育”;地藏菩萨因“地狱不空,誓不成佛”的大愿,也常被祈求超度堕胎婴灵、护佑现存胎儿,体现佛教对生命全周期的关怀。

民间信仰中,佛教胎神还与“胎神方位禁忌”结合,形成日常行为规范,传统认为胎神每日游走不同方位(如房内、厨灶、门窗等),孕妇需避免在这些方位动土、敲打或摆放尖锐物品,以免“冲撞胎神”,这种禁忌虽带有民间巫术色彩,但本质是古人对孕妇行动安全的提醒,而佛教徒在践行时,会以“正念”为核心——既遵守基本的生活 precaution(如避免劳累、保持情绪稳定),又通过诵经、持咒(如念诵《心经》《药师经》、观音心咒)将行为转化为修行,认为“心净则国土净”,内心的虔诚与慈悲比外在禁忌更重要。

佛教胎神的内核,实则是“因果业力”与“慈悲护佑”的结合,佛教强调胎儿健康与父母的业力相关,如《地藏经》云“生死业缘,果报招感”,若父母曾造杀业、邪淫等恶业,可能影响胎儿福报,故需通过忏悔、行善(如放生、布施、印经)改善业力;菩萨的护佑并非“有求必应”的交换,而是众生至诚心与菩萨愿力的感应,正如《普门品》所言“若有众生,多于淫欲,常念恭敬观世音菩萨,便得离欲;若多�恚,常念恭敬观世音菩萨,便得离嗔”,护佑的本质是引导众生向善,而非满足私欲。

以下为佛教中与胎神相关的护法神及职能简表:

| 名称 | 主要职能 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 诃利帝母 | 护佑孕妇、儿童,消除生育恐惧 | 《佛说鬼子母经》 |

| 药师佛 | 除病消灾,保胎儿健康 | 《药师经》 |

| 千手观音 | 消除障碍,护佑顺产 | 《千手千眼观音菩萨大悲心陀罗尼经》 |

| 地藏菩萨 | 超度婴灵,护佑现存胎儿 | 《地藏菩萨本愿经》 |

需明确的是,佛教胎神信仰的本质是“以神明为引导,以修行为根本”,民间对胎神方位的禁忌,若过度执着则易陷入迷信,而佛教徒应把握“中道”精神——既尊重生命的神圣性,以谨慎心护持孕妇与胎儿,又通过佛法智慧破除对“神秘力量”的恐惧,明白“命由己造,福自己求”,真正的“护胎”是父母持戒行善、心怀慈悲,胎儿自然在清净善缘中健康成长。

相关问答FAQs

Q1:佛教胎神和民间胎神有什么区别?

A:民间胎神多被视为具有神秘力量、需通过禁忌“讨好”或“避讳”的神明,信仰核心是“趋吉避凶”,带有功利性和巫术色彩;佛教胎神则是菩萨或护法神的慈悲化现,信仰核心是“感应道交”——通过至诚祈愿、修行忏悔,感得菩萨护佑,同时强调“因果业力”,认为胎儿健康与父母善业相关,引导众生从“敬畏神明”转向“修正自身”,本质是慈悲与智慧的统一,而非单纯的禁忌崇拜。

Q2:祈求佛教胎神护佑时,需要注意什么?

A:祈求佛教胎神护佑,需把握“正信”与“正行”:一要发“清净心”,不执着于“一定生男孩/女孩”或“求富贵”,而是祈愿孩子健康、善根增长,家庭平安;二要“解行并重”,既诵经持咒(如念药师佛、观音菩萨名号),更要落实善行,如戒杀放生、孝亲尊师、帮助孕妇等,以善业感善果;三要“破除我执”,明白菩萨护佑是“外缘”,根本在自身业力,若因祈求而懈怠怠惰,反而违背了佛教“自力他力结合”的修行原则。