在民间信仰与佛教教义的讨论中,“婴灵菩萨不管”的说法时有流传,这其实源于对佛教慈悲精神与因果规律的误解,要厘清这一观念,需从佛教对生命本质的认知、菩萨的特质以及婴灵问题的正确应对方式入手,破除迷思,建立正见。

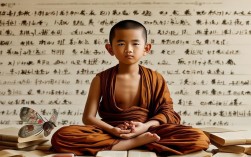

佛教认为,一切有情众生皆有佛性,生命的形态取决于业力牵引,所谓“婴灵”,多指胎儿因人为因素(如堕胎)未能顺利出生,而处于中阴状态的神识,这类神识因生命进程被中断,可能心怀嗔恨、迷茫,甚至对相关人生起障碍,但这并非“鬼怪”作祟,而是众生共业别业交织的结果,佛教讲“众生无边誓愿度”,菩萨的慈悲是平等的、无条件的,如同阳光普照万物,不会因众生的身份、过往或状态而有所舍弃,观音菩萨“寻声救苦”,地藏菩萨“地狱不空誓不成佛”,皆彰显菩萨对一切苦众的救度决心,更不会对婴灵这类特殊群体“不管不顾”。

“婴灵菩萨不管”的误解从何而来?民间部分传说将婴灵描述为“报复性强、难以超度”的存在,甚至将其与“冤亲债主”简单等同,认为若不满足其“索债”要求,便会遭遇不幸,这种说法将复杂的因果问题简单化、情绪化,忽略了菩萨救度的核心在于“自力与他力结合”——菩萨虽能慈悲加持,但众生自身的忏悔、改过与行善才是转业的关键,若仅寄望于菩萨“单方面救度”,却不反思自身行为、不承担因果责任,自然会觉得“菩萨不管”,对“超度”的误解也导致此观念,超度的本质是通过诵经、念佛、回向等方式,为婴灵神识种下善根,助其脱离恶趣、往生善道,而非满足其世俗诉求或“平息报复”,若超度过程中缺乏真诚忏悔与利益众生的行动,仅流于形式,自然难以感应道交,误以为菩萨不灵验。

佛教对婴灵问题的解决,始终围绕“慈悲”与“因果”展开,父母需深刻反思堕胎行为对生命的伤害,至诚忏悔,这是化解业障的基础。《地藏经》云:“若遇杀生者,说宿殃短命报。”主动造作杀业,必感短命、多病等果报,唯有真诚忏悔,方能消弭罪业,通过如法超度,如诵《地藏经》《普门品》,念佛号回向,让婴灵神识得闻佛法,种下解脱因缘,积极行善,如布施、放生、护生,将功德回向给婴灵及一切众生,以善业对冲恶业,这才是菩萨救度的真实体现——菩萨给予救度的“方法”,众生需践行“方法”才能得度。

以下表格对比了“婴灵菩萨不管”的误解与佛教正见:

| 误解观点 | 佛教正见 |

|---|---|

| 婴灵是恶鬼,菩萨因其“怨气重”而不度 | 婴灵是中阴身神识,属苦众生,菩萨平等救度,其“怨气”源于无明与业力,需以佛法化解 |

| 超度婴灵只需法师诵经,与己无关 | 超度需父母至诚忏悔、发露改过,配合法师如法诵经,自力他力结合方能见效 |

| 菩萨“不管”婴灵,故超度无效 | 菩萨救度不虚,但感应道交需“心行相应”,若仅形式化超度,无忏悔行善,则难感佛力 |

综上,“婴灵菩萨不管”是对佛教慈悲精神的曲解,菩萨的救度如恒河沙数般的愿力,从未舍弃任何众生,但众生若不打开“心门”——不忏悔、不改过、不行善,菩萨的慈悲便难以融入,面对婴灵问题,唯有以深切的忏悔心、利益众生的行善愿,配合如法超度,才能真正帮助婴灵离苦得乐,同时化解自身业障,这才是对佛教“慈悲济世”理念的践行,也是对生命最深刻的敬畏。

相关问答FAQs

问:有人说婴灵会报复父母,导致家庭不顺、健康受损,这是菩萨不管吗?

答:这种说法将“果报”简单归咎于婴灵“报复”,实则是对因果规律的误解,佛教认为,任何果报皆由自心造作,堕胎行为直接杀生,感召的果报是自身福报损耗、身心障碍等,而非婴灵主动“报复”,菩萨的慈悲在于,若父母能真诚忏悔、改过行善,不仅能消弭现有业障,更能以善心转化婴灵神识的嗔恨,使其得度,所谓“不顺”是提醒众生反思业力,而非菩萨“不管”,恰恰是菩萨通过果报警示众生回头向善。

问:超度婴灵一定要找法师吗?自己在家念佛诵经回向可以吗?

答:法师因精通佛法、如如法事修持,其诵经、加持的力量更为强大,是超度的首选,但若条件不允许,自己至诚念佛、诵经(如《地藏经》《阿弥陀佛经》)并回向给婴灵神识,亦有功德,关键在于“心”——是否真正认识到生命的可贵,是否发自内心忏悔与愿婴灵离苦,若能同时配合放生、护生、布施等善行,效果更佳,菩萨的救度不在于形式,而在于众生是否发起“自利利他”的菩提心。