清明时节,春和景明,万物生长,中华民族素有慎终追远、祭祖扫墓的传统,这一习俗承载着对先人的追思与感恩,也是中华文化孝道精神的集中体现,当这一传统与佛教相遇,便碰撞出独特的文化融合——佛教既尊重世俗的孝亲祭祖之情,又以其独特的教义为清明扫墓赋予更深层的灵性意义,引导人们在追思中修行,在报恩中觉醒。

清明扫墓的传统与佛教的契合

清明扫墓源于上古时期的祖先崇拜与春季祭扫习俗,汉代逐渐形成制度,唐代后成为重要节日,传统扫墓的核心是“慎终追远”,通过清理墓地、供奉祭品、焚香烧纸等方式,表达对先人的怀念,希望他们在“另一个世界”得到安宁,这种孝道文化与佛教的“报恩”思想高度契合,佛教强调“知恩报恩”,《大乘本生心地观经》中言:“慈父恩高如山王,悲母恩深似大海。”父母恩德乃至祖先庇佑,是众生得以存续的基础,因此报恩是修行的重要一环,佛教传入中国后,与本土孝道文化融合,逐渐形成了具有佛教特色的清明祭祖方式。

佛教视角下的清明扫墓:从“形式追思”到“功德回向”

在佛教看来,清明扫墓不仅是世俗的仪式,更是修行的契机,传统祭扫中可能存在的焚烧纸钱、大操大办等行为,佛教虽不否定其孝心,但更强调“心”的重要性。《盂兰盆经》中,目连尊者以孝心救度母亲的故事,开启了佛教“孝亲报恩”的法门,也为清明祭祖提供了灵性指引——真正的超度,是通过功德回向,帮助祖先乃至六道众生离苦得乐。

佛教徒的清明扫墓,通常包含几个层面:其一,净心为先,以诚为要,扫墓前需清净身心,以恭敬心、感恩心对待祖先,而非执着于形式,正如印光大师所言:“心诚则灵,心不诚则无灵。”其二,诵经供佛,功德回向,通过诵《地藏经》《阿弥陀经》或佛号,将诵经、礼佛、供僧等功德回向给祖先,帮助他们消除业障,往生善道,寺院常在清明期间举行“超度法会”,便是为信众提供共修的平台,以集体力量扩大功德,其三,茹素戒杀,慈悲济物,清明祭祖亦是对生命的敬畏,佛教徒提倡茹素、戒杀,甚至通过放生、布施等方式,将祭祖的慈悲心扩展到一切众生,践行“无缘大慈,同体大悲”的精神。

传统与佛教实践的融合:仪式与内涵的统一

佛教对清明扫墓的引导,并非否定传统,而是在保留孝道内核的基础上,赋予其灵性深度,以下通过表格对比传统扫墓与佛教视角下的扫墓实践:

| 维度 | 传统扫墓核心 | 佛教视角下的实践延伸 |

|---|---|---|

| 行为目的 | 表达怀念,希望祖先“享用”祭品 | 以孝心为基础,通过功德回向超度祖先 |

| 祭品选择 | 焚烧纸钱、纸扎,供奉酒肉 | 提倡鲜花、水果、素食,避免杀生,体现慈悲 |

| 仪式重点 | 清理墓地、磕头跪拜、焚烧物品 | 诵经、念佛、供佛,以法布施为核心 |

| 心灵导向 | 对祖先的世俗情感寄托 | 从“追思”到“修行”,自利利他,觉醒自性 |

在江南地区,佛教徒清明扫墓时,会先在祖先墓前合掌礼佛,称念“南无本师释迦牟尼佛”“南无地藏王菩萨”圣号,然后诵《心经》或《回向偈》,最后将功德回向:“愿以此功德,庄严佛净土,上报四重恩,下济三途苦……”这种仪式既保留了传统对祖先的恭敬,又融入了佛教的修行法门,使扫墓成为“以事显理,以行契心”的修行过程。

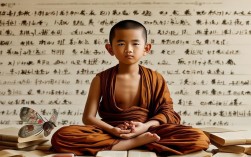

现代佛教徒的清明智慧:从“形式”到“心灵”的升华

随着社会的发展,清明扫墓也在与时俱进,佛教徒更强调“心祭”重于“形祭”:不必执着于墓地的奢华,而应注重生者的修行——若能孝养父母、慈爱众生、持戒修行,便是对祖先最好的告慰,太虚大师曾提出“人生佛教”理念,主张“以人生为本,向人生正行”,清明祭祖亦应回归生活,将感恩之心转化为日常善行:如为老人提供物质与精神陪伴,参与公益慈善帮助弱势群体,这些行为既是“上报父母恩”,也是“下济众生苦”,与佛教的菩萨道精神一致。

许多寺院提倡“环保祭扫”,用鲜花、绿植代替纸钱香烛,既保护环境,又以清净心供养三宝,这种做法并非否定传统,而是顺应时代,将“惜福”与“慈悲”结合,让清明在传承中焕发新的生机。

相关问答FAQs

Q1:佛教徒清明扫墓需要烧纸钱吗?烧纸钱是否违背佛教教义?

A:佛教经典中并无“烧纸钱”的记载,这一习俗更多是民间传统,佛教徒烧纸钱并非不可,但需明确:烧纸钱的核心是“孝心”而非“形式”,若因烧纸钱引发攀比、浪费甚至环境破坏,便违背了佛教“中道”与“慈悲”的精神,更如法的做法是通过诵经、供僧、布施等方式将功德回向祖先,所谓“法财”胜于“世财”,三宝的加持与自身的修行,才是对祖先最有利益的超度。

Q2:清明祭祖时,如何用佛教教义真正利益祖先?除了扫墓,还有哪些方式?

A:佛教认为,利益祖先的关键在于“功德回向”,具体方式包括:①诵经持咒:如诵《地藏经》(度荐祖先离恶道)、《阿弥陀经》(助往生净土),或持念地藏王菩萨名号、阿弥陀佛名号;②供佛供僧:以香、花、饮食供养三宝,或供养僧众,功德殊胜;③布施放生:将祭祖的财物用于布施贫困、放生护生,功德回向祖先;④修行自悟:自身持戒、修心、行善,以清净心修行,功德可令祖先乃至七世父母得度,印光大师说:“欲亲得度,须凭己力;兼念他力,方能究竟。”自身修行是根本,辅以功德回向,才能真正利益祖先。