在山西这片黄土地之上,民间信仰如根系般深扎于乡土社会,文书菩萨”信仰虽不如五台山佛教、晋商文化那般声名远播,却以其独特的“文书”属性,成为当地文人、商贾乃至普通百姓心中寄托智慧、诚信与秩序的精神象征,这一信仰融合了儒家的“重文尚礼”、道家的“天人合一”以及晋商的“契约精神”,在漫长的历史长河中,逐渐形成了兼具地域特色与文化内涵的信仰体系。

信仰起源:从“文曲星”到“文书菩萨”的本土化蜕变

“文书菩萨”的信仰源头,可追溯至中国民间对“文曲星”(文昌星)的崇拜,文昌星作为古代星宿信仰中掌管文运、功名的星辰,早在《史记·天官书》中就有“文昌宫六星:一曰上将,二曰次将,三曰贵相,四曰司命,五曰司中,六曰司禄”的记载,后世逐渐将其人格化为文昌帝君,成为文人学子祭祀的对象,而山西作为中华文明的重要发祥地,素有“表里山河”之称,既是农耕文明与游牧文明的交汇处,也是明清时期晋商纵横四海的起点,在这样的背景下,文昌帝君的信仰传入山西后,并未完全照搬全国模式,而是与当地的商业文化、乡土需求深度融合,最终演变为独具特色的“文书菩萨”。

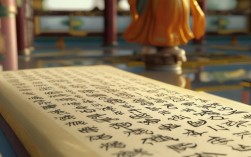

这一演变的核心在于“文书”二字的拓展,在传统认知中,文昌帝君主要掌管“学业文书”(如科举试卷、文章著作),但晋商作为中国古代最大的商帮,其经营活动高度依赖“商业文书”——从票号的汇票、账簿到商号的契约、合同,这些文书不仅是商业往来的凭证,更被视为“诚信”与“秩序”的载体,晋商常年在外奔波,面临“货通天下”的风险,他们相信“文书”中藏着“神明”,若能得神明庇佑,文书便能“免遭涂改、杜绝欺诈”,确保交易安全,文昌帝君的职能逐渐从“学业文书”扩展到“商业文书”,山西民间便亲切地称其为“文书菩萨”,既保留了“掌管文运”的本义,又强化了“守护文书”的实用功能。

山西民间还流传着“文书菩萨显灵”的传说,据传清代山西平遥某票号因战乱遗失汇票,掌柜在绝望中梦到一位身着官袍、手持文书的神明指点,最终在废墟中找回汇票,避免了巨额损失,此事传开后,“文书菩萨”便成为晋商心中的“保护神”,其信仰也随之在晋商聚居区(如太原、平遥、太谷等地)迅速传播开来。

核心职能:不止于“文”,更重于“用”

“文书菩萨”的信仰职能,充分体现了山西民间“实用理性”的思维方式——既追求精神寄托,又强调现实效用,其核心职能可概括为“三护”:护学业、护文书、护诚信。

护学业是传统文昌信仰的延续,在山西,每逢中考、高考前夕,许多家长和学生会前往供奉“文书菩萨”的庙宇,点燃“文昌灯”,供奉“笔墨纸砚”(象征学业文书),祈求菩萨保佑学子“文思泉涌、金榜题名”,一些地方的学校还会在开学典礼上组织学生集体祭拜“文书菩萨”,仪式虽简朴,却寄托着对知识的敬畏和对未来的期盼。

护文书是晋商文化赋予的独特职能,晋商的“文书”种类繁多,除汇票、账簿外,还包括商号的“万金账”(记录资本与利润的账本)、“伙计契约”(雇佣合同)等,这些文书被视为“商号的命根子”,因此晋商在订立文书、封存账簿时,必先祭祀“文书菩萨”,祈求“文书清晰、无懈可击”,据《太谷县志》记载,清末太谷某商号因账目纠纷与对方对簿公堂,掌柜在开庭前夜到“文书菩萨”像前焚香祷告,次日竟在对方的账簿中发现一处关键笔误,最终胜诉,此事让“文书菩萨”能“辨文书真伪”的说法深入人心,成为晋商处理商业纠纷时的“精神后盾”。

护诚信则是“文书”职能的升华,晋商以“诚信为本”,认为“文书”是诚信的物化载体——若文书失实,便意味着诚信破产。“文书菩萨”也被视为“诚信之神”,晋商在签订重要契约时,常在契约末尾写下“立此文书,仰仗神明”的字样,以示对契约的神圣敬畏,这种信仰不仅规范了晋商的商业行为,更在潜移默化中塑造了山西人“重诺守信”的地域品格。

信仰载体:庙宇、仪式与文书符号

“文书菩萨”的信仰并非虚无缥缈,而是通过具体的庙宇、仪式和符号融入山西民众的日常生活。

庙宇载体方面,山西各地供奉“文书菩萨”的庙宇多被称为“文昌阁”“文昌庙”或“文书殿”,通常与城隍庙、关帝庙等民间神庙合建,规模虽不大,却布局讲究,平遥古城内的“文昌阁”,正殿供奉“文书菩萨”(文昌帝君)像,两侧侍立“天聋”“地哑”(传说中掌管保密与信息传递的神童),殿内悬挂“文光射斗”“万世师表”等匾额;后殿则设有“文书库”,摆放着当地学子捐赠的“学业文书”(如考卷、笔记)和商号捐赠的“商业文书”(如账簿、契约)复制品,成为名副其实的“文书档案馆”。

仪式实践方面,祭祀“文书菩萨”的仪式因对象不同而有所差异,学子祭祀多在清晨,供品为“笔、墨、纸、砚”和“清粥小菜”(象征勤俭治学);晋商祭祀则在傍晚,供品为“聚宝盆”“算盘”和“整猪整羊”(象征商业繁荣),仪式的核心环节是“焚文书”——将写有祈福内容的“文书疏文”焚烧,相信通过这种方式,祈愿能直达神明,山西民间还有“开笔礼”“拜师礼”等与“文书”相关的仪式,儿童入学前需在“文书菩萨”像前用毛笔写下“人”字,寓意“从文书开始,学做好人”。

文书符号方面,“文书菩萨”的形象也充满了“文书”元素,其塑像通常头戴“文昌冠”(象征文运),手持“文昌笏”(古代官员上朝所持板笏,象征文书权威),身披“青袍”(象征学识渊博);庙宇内的壁画多描绘“孔子授徒”“司马光写资治通鉴”“晋商立账”等与“文书”相关的场景,强化信仰的视觉记忆,在晋商家庭中,还流传着“镇宅文书”——将写有“敬惜字纸,诚信为本”的红纸贴在正房梁上,相信能驱邪避祸、保家兴业。

文化意义:乡土社会的“秩序维护者”

“文书菩萨”信仰虽属民间信仰,却承载着丰富的文化内涵,成为山西乡土社会中维护秩序、凝聚人心的重要力量。

从社会秩序层面看,它通过“神明约束”规范了商业行为,在晋商时代,当法律制度尚不完善时,“文书菩萨”信仰成为商业诚信的“软约束”——商人因畏惧“神明惩罚”而不敢伪造文书、违约失信,这在客观上维护了市场秩序,促进了晋商的繁荣,正如山西民谚所言:“文书上有神明,账本里有良心。”

从文化传承层面看,它推动了“重文尚学”的风气,山西历史上虽以晋商闻名,但“崇文”传统从未中断。“文书菩萨”信仰将“学业文书”与“商业文书”并列,让普通民众认识到“文”不仅是“仕途之路”,也是“商贾之本”,从而形成了“商文并重”的地域文化特色。

从精神慰藉层面看,它为民众提供了心理支持,在古代,无论是学子面对科举的压力,还是商人面对商海的沉浮,都需要一个精神寄托。“文书菩萨”信仰恰好满足了这种需求——它让学子相信“天道酬勤”,让商人相信“诚信无价”,成为人们面对困境时的“心灵灯塔”。

当代传承:从“信仰符号”到“文化IP”

随着时代的发展,“文书菩萨”信仰虽不再具有昔日的宗教影响力,但其文化内涵仍在以新的形式传承,近年来,山西多地启动了“非遗活化”工程,将“文书菩萨”信仰与文旅产业相结合:平遥古城的“文昌阁”成为“晋商文化研学基地”,游客可以体验“模拟立账”“书写契约”等传统活动;太谷区的“文书文化节”通过展览“晋商文书”、举办“诚信论坛”,让这一古老信仰焕发新生。

在教育领域,山西部分中小学将“文书菩萨”信仰中的“诚信”“勤学”元素融入德育课程,通过讲述“晋商立账”“学子焚香”的故事,培养学生的品德与学识,这种“去宗教化、重文化化”的传承方式,让“文书菩萨”从“神明”转变为“文化符号”,其蕴含的“敬畏知识、坚守诚信”的精神,仍在深刻影响着山西人。

相关问答FAQs

Q1:山西“文书菩萨”与全国其他地区的“文昌帝君”信仰有何不同?

A1:山西“文书菩萨”是全国“文昌帝君”信仰的地方化变体,核心区别在于职能的拓展与侧重,传统文昌帝君主要掌管“学业文运”,信仰主体以文人学子为主;而山西“文书菩萨”则在保留“学业护佑”职能的基础上,因晋商文化的需求,强化了“商业文书守护”和“诚信规范”职能,信仰主体扩展到商人、账房先生等群体,成为“文教+商业”的双重保护神,山西“文书菩萨”的仪式载体(如晋商文书符号)、庙宇布局(如“文书库”设置)等,也具有鲜明的晋商地域特色。

Q2:普通人如何参与山西“文书菩萨”信仰的相关文化活动?

A2:山西“文书菩萨”信仰的文化活动已向公众开放,参与方式主要有三种:一是参观“文书”主题展览,如平遥“日昇昌票号博物馆”的“晋商文书展”、太谷“山西晋商文化博物馆”的“契约文书展”,通过实物了解晋商与文书的历史;二是体验传统仪式,如平遥“文昌阁”在每年农历二月初三(文昌诞辰)举办的“开笔礼”,游客可报名参与“书写‘人’字”“焚香祈福”等环节;三是参与文化研学,太原、晋中等地推出的“晋商文书文化研学游”,包含“模拟账房”“文书修复体验”等活动,适合亲子家庭或文化爱好者深度参与,这些活动既保留了信仰的文化内核,又以通俗化、体验化的形式让公众感受其魅力。