雍正皇帝作为清代历史上最具争议却也最具深度的统治者之一,其对佛教的评价与实践,既体现了个人的宗教虔诚,更折射出帝王治国理政的智慧,他对佛教的并非简单的信仰皈依,而是以“儒为根本,佛为辅翼”的视角,从教义阐释、教派整顿、政治融合三个维度,构建了一套独特的佛教治理体系,既试图挽救佛教末世之弊,又将其纳入国家意识形态的框架,成为清代佛教史上的关键转折点。

以“真修实证”为核心:对佛教教义的重新阐释

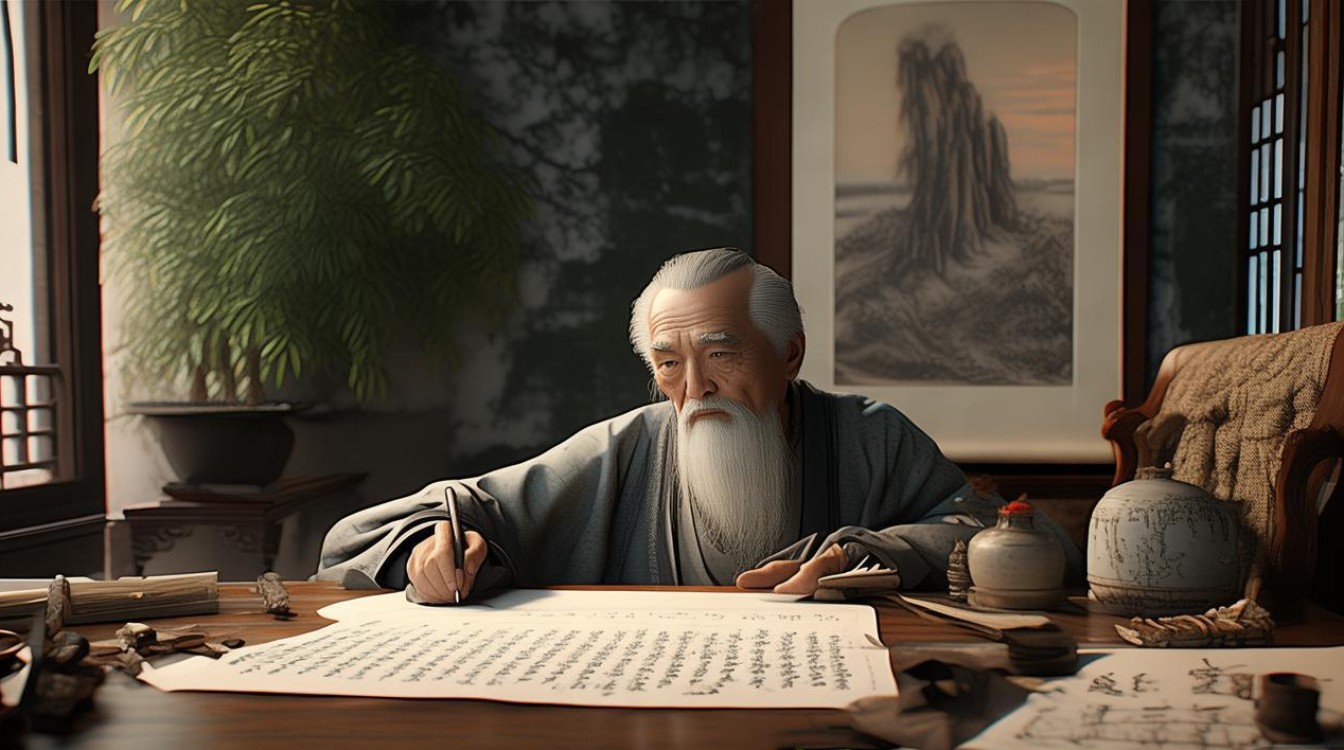

雍正自幼受佛教熏陶,即位后更以“圆明居士”自居,与禅宗高僧过从甚密,撰写《御选语录》《御制拣魔辨异录》等十余部佛学著作,对佛教教义的核心——“明心见性”进行了系统性阐释,他认为,当时佛教界最大的弊病在于“口头禅”与“狂禅”盛行,僧侣空谈公案、不事修持,导致佛教沦为“空谈性理”的虚学,为此,他反复强调“真修实证”的重要性,主张“禅净不二”,将禅宗的“直指人心”与净土宗的“持名念佛”相结合,认为“念佛之心即是禅定之心,禅定之心即是念佛之心”,试图通过简化修行路径,让普通僧侣也能在日常实践中体悟佛法。

在《御制拣魔辨异录》中,雍正以“帝王之尊”介入禅宗内部纷争,公开批判明代密云圆悟、汉月藏为代表的“法藏宗”,斥其“曲解祖师西来意”,将禅宗“不立文字”的宗旨异化为“文字障”,甚至下令将相关著作尽行销毁,这种“以法护教”的举动,表面上是维护禅宗正统,实质是通过统一教义解读,强化国家对佛教思想的掌控力,他还提出“三教合一”的论调,认为“儒之仁恕,佛之慈悲,道之清净,其旨本同”,主张以儒家伦理为根基,以佛教智慧为补充,使佛教成为辅助教化、稳定社会的工具。

以“整顿教风”为抓手:对佛教界的刚性治理

针对康熙末年佛教界“僧尼滥竽、寺庙私建、田产隐匿”的乱象,雍正采取了一系列强硬措施,试图将佛教纳入国家行政管理体系,他首先整顿僧官制度,废除明代沿袭的“僧录司”虚职,改由地方督抚直接管理僧务,要求僧官“既通经典,又明律法”,成为连接政府与僧团的中介;严格度牒发放制度,规定僧尼必须通过考试、出具保结方可获得度牒,严禁私自剃度,从源头上控制僧侣数量;清理寺庙田产,将大量“私寺”改为“官寺”,其收入纳入地方财政,杜绝寺院经济膨胀对国家税收的侵蚀。

对于僧侣修行,雍正提出“修行不离世间法”的主张,认为“坐禅念佛之外,尤以忠孝为本”,要求僧侣遵守儒家纲常,甚至规定“僧人犯法,与俗人同罪”,打破了佛教“不依国主,则法事难立”的传统,将僧团彻底纳入国家法律框架,这种“以儒治僧、以法绳僧”的治理模式,虽被后世批评为“干涉宗教内务”,却有效遏制了佛教的腐化趋势,使清代佛教在短期内呈现出“清修务实”的新面貌。

以“政治教化”为目标:佛教与皇权的深度融合

雍正对佛教的评价,始终离不开“治国平天下”的政治考量,他将佛教的“因果报应”思想与儒家的“赏善罚恶”相结合,在《御制劝善要言》中强调“善有善报,恶有恶报,天理昭然,丝毫不爽”,试图通过宗教教化强化民众的道德自律,减少社会矛盾,他还利用佛教“护法”的象征意义,将自己塑造为“转轮圣王”,宣称“朕即佛,佛即朕”,通过“君权神授”的宗教叙事,巩固皇权的神圣性与合法性。

在宫廷实践中,雍正每日礼佛诵经,却并非消极避世,而是将修行与政务结合,要求“日间办事,夜间念佛”,做到“政务精勤,禅定不废”,这种“入世修行”的模式,既彰显了帝王的虔诚,又向外界传递了“勤政爱民”的政治信号,使佛教成为皇权统治的“软性工具”,他还派遣章嘉国师等高僧蒙古、西藏地区,以佛教为纽带促进民族融合,将“兴黄教”作为边疆政策的重要组成部分,为清代多民族国家的稳定奠定了基础。

雍正对佛教整顿的核心主张与措施

| 整顿领域 | 核心问题 | 雍正的具体措施 |

|---|---|---|

| 教义阐释 | 口头禅盛行、教义混乱 | 撰写《御选语录》统一禅宗解读;批判“法藏宗”,强调“禅净合一”“真修实证”。 |

| 僧团管理 | 僧尼滥竽、度牞失控 | 改革僧官制度,地方督抚直接管理;严格度牒考试,严禁私自剃度。 |

| 寺庙经济 | 私寺林立、田产隐匿 | 清理私寺为官寺,寺院收入纳入财政;限制寺庙土地兼并,防止经济膨胀。 |

| 僧侣修行 | 脱离世俗、戒律松弛 | 提出“修行不离世间法”,要求僧侣遵守忠孝纲常;僧人犯法与俗人同罪,纳入国家法律体系。 |

相关问答FAQs

Q1:雍正为何要大力整顿佛教界?是否出于个人信仰?

A1:雍正整顿佛教既有个人信仰因素,更深层是出于政治考量,他本人是虔诚的佛教徒,痛心于当时佛教“空谈误修”的乱象,希望通过“真修实证”挽救佛教颓势;康熙末年佛教界僧侣素质低下、寺院经济膨胀,已成为社会不稳定因素,雍正通过整顿,既能强化国家对宗教的控制,又能利用佛教“因果报应”“忠孝伦理”教化民众,辅助治国,其本质是“以教辅政”,将佛教纳入国家治理体系。

Q2:雍正的佛教政策对清代社会产生了哪些影响?

A2:雍正的佛教政策影响深远:短期内,它有效遏制了佛教腐败,使僧团呈现出“清修务实”的风气,稳定了社会秩序;长期看,他确立的“儒为根本,佛为辅翼”的三教合一思想,强化了儒家伦理的主导地位,使佛教进一步世俗化、工具化;在边疆治理上,“兴黄教”政策促进了蒙古、西藏地区的民族融合,巩固了多民族国家的统一,但过度干预宗教内部事务,也导致佛教思想创新乏力,逐渐失去独立发展的活力。