在佛教的精神谱系中,佛、菩萨、尊者、使者是不同层次的圣者形象,分别代表觉悟的圆满、修行的慈悲、解脱的智慧与护持的担当,共同构建了佛教教义的核心框架,理解他们的内涵与差异,有助于把握佛教“自觉觉他、自利利他”的根本精神。

佛:圆满觉悟的究竟者

“佛”是梵语“佛陀”的略称,意为“觉悟者”,是佛教信仰的最高果位,佛的特质是“三觉圆满”:自觉(彻底觉悟宇宙人生的真理,断尽一切烦恼)、觉他(以慈悲心帮助众生觉悟)、觉行圆满(福慧二资粮具足,功德无量),佛并非主宰万物的“神”,而是通过修行达到“无上正等正觉”的圣者,代表着智慧与慈悲的究竟统一。

佛有“三身”之说:法身(真理的化身,如毗卢遮那佛,代表常住不灭的佛法真理)、报身(修行圆满而得的果报身,如卢舍那佛,具足庄严相好)、应身(为度化不同众生而示现的肉身,如释迦牟尼佛,曾在古印度弘法),佛的功德包括“十力”(洞察一切事物的能力)、“四无畏”(说法时无惧的自信)、“十八不共法”(佛独有的殊胜特质),核心是“无我”——破除对“我”的执着,证得“涅槃”寂静的境界。

经典中,佛是“本师”,释迦牟尼佛是娑婆世界的教主,阿弥陀佛是西方极乐世界的导师,药师佛是东方琉璃世界的救度者,佛的教法以“缘起性空”为核心,强调一切现象皆因缘和合而生,无固定自性,引导众生超越生死轮回,达到究竟解脱。

菩萨:觉有情的修行者

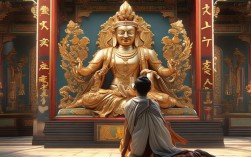

“菩萨”是“菩提萨埵”的略称,意为“觉有情”或“道众生”,指自身已觉悟真理,又发愿救度众生的修行者,菩萨的修行目标是“上求佛道,下化众生”,以“菩提心”(觉悟之心)为根本,以“六度波罗蜜”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)为法门,在生死烦恼中磨练自身,同时利益众生。

菩萨的特质是“大悲”与“大愿”:大悲心是“无缘大慈,同体大悲”,视众生如己身,无条件救度;大愿则是“众生无边誓愿度,烦恼无尽誓愿断,法门无量誓愿学,佛道无上誓愿成”的“四弘誓愿”,虽未成佛,但菩萨已断见思惑(三毒),证得法空智,具足“三十二相”“八十种好”的庄严(报身菩萨),或在世间示现凡夫相(如地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的悲愿)。

代表菩萨中,观音菩萨象征“大悲”,寻声救苦;文殊菩萨象征“大智”,代表般若智慧;普贤菩萨象征“大行”,实践菩萨道;地藏菩萨象征“大愿”,救度恶道众生,菩萨的经典如《心经》(观自在菩萨)、《普门品》(观音菩萨)等,皆以“悲智双运”为修行核心,是佛教大乘精神的体现。

尊者:解脱烦恼的圣者

“尊者”通常指“阿罗汉”,是声闻乘(小乘佛教)的最高果位,意为“应供”(应受众生供养)或“杀贼”(断除烦恼贼),阿罗汉通过修习“四谛”(苦、集、灭、道)、“十二因缘”,断尽见思烦恼(贪、嗔、痴),证得“无学”果位,脱离生死轮回,入于“涅槃”。

尊者的特质是“六种神通”(天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏尽),漏尽通”表示烦恼已尽,不再受业力束缚,与菩萨相比,阿罗汉更注重“自觉解脱”,虽具慈悲心,但度众生的愿力与能力不如菩萨,未发“无上菩提心”,佛陀的十大弟子皆是阿罗汉,如摩诃迦叶(头陀第一,传承佛陀衣钵)、阿难陀(多闻第一,记忆佛陀教法)、目犍连(神通第一,教化众生)、舍利弗(智慧第一,辅助佛陀弘法)。

阿罗汉的修行以“离苦得乐”为目标,经典如《阿含经》记载其事迹,强调“诸漏已尽,梵行已立,所作已办,不受后有”,是佛教中“解脱”的典范。

使者:护持佛法的助力者

“使者”在佛教中概念较广,通常指护法使者或弘法助行者,非圣者果位,但承担护持佛法、辅助众生的角色,使者的核心特质是“虔诚”与“愿力”,以护持三宝(佛、法、僧)为己任,是佛法住世的重要助力。

护法使者包括天龙八部中的护法神,如韦驮菩萨(护法神,守护僧伽)、伽蓝菩萨(关公,护持寺院)、紧那罗(音乐天,护持正法);也包括菩萨的“使者”,如善财童子(观音菩萨的“使者”,在《华严经》中“五十三参”,象征修行者的求道历程);还包括弘法使者,如古代译经师(如玄奘法师,将佛法东传)、当代弘法居士(如印光法师,弘扬净土法门)。

使者的愿力常与佛教教义相关,如韦驮菩萨发愿“若有一方众生忆念我名,我必护持其修行”,善财童子发愿“为求佛法,不惜生命”,虽非圣者,但使者的虔诚与行动,为佛教的传播与延续提供了现实支撑。

四者对比与关联

为更清晰理解四者的差异,可从核心特质、修行目标、经典依据、代表人物四方面对比:

| 角色 | 核心特质 | 修行目标 | 经典依据 | 代表人物 |

|---|---|---|---|---|

| 佛 | 三觉圆满,无上正等 | 究竟解脱,度尽众生 | 《金刚经》《法华经》 | 释迦牟尼佛、阿弥陀佛 |

| 菩萨 | 大悲大愿,悲智双运 | 上求佛道,下化众生 | 《心经》《普门品》 | 观音菩萨、文殊菩萨 |

| 尊者 | 断尽烦恼,六通自在 | 自觉解脱,脱离生死 | 《阿含经》 | 迦叶尊者、阿难尊者 |

| 使者 | 虔诚护持,愿力辅助 | 护持佛法,辅助修行 | 《华严经》《悲华经》 | 韦驮菩萨、善财童子 |

四者并非割裂,而是佛教修行次第的体现:佛是究竟目标,菩萨是修行中的慈悲榜样,尊者是解脱烦恼的参考,使者是护持与传递的桥梁,普通人可从使者“护持三宝”的初心学起,以尊者“断恶修善”为戒,以菩萨“悲智双运”为愿,最终趋向佛的圆满觉悟。

相关问答FAQs

问:佛、菩萨、尊者、使者之间在修行次第上有什么区别?普通人应如何理解他们的定位?

答:修行次第上,佛是究竟果位(圆满觉悟),菩萨是“因地修行者”(未成佛但发大愿度众生),尊者(阿罗汉)是声闻乘的究竟果位(断烦恼、解脱轮回),使者多为护法或弘法助行者(非圣者但承担辅助角色),普通人可理解为:佛是终极目标,菩萨是修行的“慈悲导师”,尊者是“解脱榜样”,使者是“护法伙伴”,修行中,可先以使者为榜样培养对佛法的信心,以尊者为目标断除烦恼,以菩萨为模范发菩提心,最终趋向佛果。

问:佛教中常说“菩萨畏因,众生畏果”,这与菩萨和尊者的修行特点有何关联?

答:“菩萨畏因,众生畏果”强调菩萨重视“因地修行”——因清净则果自然圆满,故菩萨注重发心与行为的清净(如布施时无执着、持戒时无分别),体现“未证果先度众生”的主动慈悲;尊者(阿罗汉)已断烦恼,证果后更关注“离苦得乐”,故更重视“果”(解脱轮回),体现“自觉解脱”的小乘特质,两者修行方向不同,但都源于对真理的觉悟:菩萨以“悲”摄众,尊者以“智”离苦,共同构成佛教“悲智双运”的核心。