纽约作为全球多元文化交融的中心,佛教道场在这里不仅是宗教信仰的载体,更成为跨文化对话、心灵修行与社区服务的枢纽,从19世纪末亚洲移民初带入佛教雏形,到如今涵盖汉传、藏传、南传等各大流派的上百个修行场所,纽约佛教道场的发展史折射出佛教在西方世界的本土化进程,也展现了其在现代都市中的独特价值。

历史脉络:从边缘到中心的百年历程

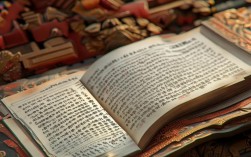

纽约佛教的起源与移民潮紧密相连,19世纪末至20世纪初,首批来自中国、日本的移民带来了佛教信仰,早期多在唐人街、小东京等聚居区以家庭佛龛或小型会馆形式存在,如1900年纽约佛教会成立,标志着佛教开始有组织地传播,二战后,随着亚洲移民增加及西方人对东方哲学的兴趣,佛教逐渐从亚裔社群走向主流社会,1950年代,日本临济禅僧铃木俊隆在旧金山创立禅修中心,其弟子将禅法带入纽约,推动禅宗成为西方年轻人接触佛教的重要入口;1970年代,藏传佛教第十六世噶玛巴流亡海外,纽约上州伍德斯托克地区建立噶举寺,成为藏传佛教在北美的重要道场;1980年代后,台湾、香港移民带来的汉传佛教寺院(如纽约东初禅寺)及南传佛教缅甸、泰国禅修中心(如Panditarama)相继兴起,形成多流派共存的格局,纽约佛教道场已从早期的“移民宗教”发展为融合修行、教育、文化、公益的综合平台,每年吸引数百万不同背景的参与者。

类型与代表道场:多元共生的修行图景

纽约佛教道场根据流派、功能可分为传统寺院、禅修中心、佛学院、文化机构等,各具特色且相互呼应,以下为主要类型及代表场所概览:

| 名称 | 流派/类型 | 成立时间 | 特色与定位 | 地理位置 |

|---|---|---|---|---|

| 东初禅寺 | 汉传佛教(曹洞宗) | 1975年 | 北美最大汉传寺院之一,设佛像艺术馆、佛学院,举办“佛学夏令营” | 纽约州卡梅尔 |

| 噶举寺 | 藏传佛教(噶举派) | 1980年 | 保留藏式建筑风格,开设唐卡绘画、藏语课程,定期举行“金刚法会” | 纽约州伍德斯托克 |

| 纽约禅修中心 | 禅宗(临济宗) | 1966年 | 城市禅修典范,提供“一日禅”“职场正念”课程,与医院合作开展正念疗愈 | 曼哈顿 |

| Panditarama纽约 | 南传佛教(上座部) | 1990年 | 缅甸传统禅法,以“密集禅修营”著称,严格遵循毗尼戒律 | 布鲁克林 |

| 西来寺 | 汉传佛教(净土宗) | 1988年 | 台中佛教会馆分道场,推动“人间佛教”,举办社区慈善活动(如施粥) | 皇后区 |

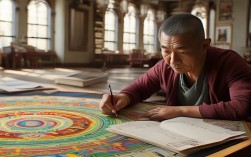

这些道场中,既有如东初禅寺这样占地广阔、建筑恢弘的传统寺院,也有藏传佛教的“坛城”艺术中心;既有专注禅修的静修所,也有结合现代心理学的正念工作室,纽约禅修中心在曼哈顿中城的办公楼内设立禅堂,为都市上班族提供“碎片化修行”机会;噶举寺每年夏季举办的“跨文化音乐节”,将佛教梵呗与西方古典音乐融合,吸引不同文化背景的参与者。

从修行到生活的多元实践

纽约佛教道场的活动覆盖日常修行、节庆法会、教育公益等多个维度,满足不同群体的需求,日常修行方面,多数道场坚持早晚课诵,如东初禅寺每日凌晨4点的早课、噶举寺晚间的“金刚萨埵百字咒”共修,为信众提供规律修行的氛围;禅修中心则更注重实践,如Panditarama每日安排4-6小时坐禅、行禅,辅以法师开示,帮助学员培养专注力。

节庆法会是道场与社区连接的重要纽带,佛诞节(卫塞节)期间,纽约各大寺院联合举办“浴佛仪式”“花车游行”,从唐人街到中央公园,佛教旗帜与诵经声成为城市独特的文化景观;盂兰盆节时,汉传寺院举行“供僧”“放生”与“超度法会”,南传道场则举办“供天”活动,吸引大量非佛教徒参与,了解佛教的慈悲精神。

教育层面,道场通过佛学院、讲座、出版等形式传播佛法,东初禅寺的“中华佛学研习班”用双语授课,研究唯识、因明等经典;纽约禅修中心与哥伦比亚大学合作开设“佛教与现代心理学”课程,探讨正念对焦虑、抑郁的干预作用,公益服务是纽约佛教道场的鲜明特色:疫情期间,西来寺组织“口罩捐赠”与“线上心灵关怀”;噶举寺的“慈悲厨房”每周为无家可归者提供热餐;多个禅修中心为退伍军人开设“创伤疗愈营”,通过禅修帮助PTSD患者缓解症状。

社会影响:都市中的心灵绿洲

在快节奏、高压力的纽约,佛教道场扮演着“心灵减压阀”的角色,据纽约佛教联合会统计,全市每年约有50万人次参与道场活动,其中30%为非亚裔背景的年轻人,正念(Mindfulness)的流行尤为显著,从谷歌的“搜索内心”禅修课到苹果健康App的“正念提醒”,佛教修行理念已渗透到都市生活的方方面面。

道场还促进了跨文化对话,东初禅寺与犹太教教堂合作举办“宗教哲学论坛”,探讨“慈悲”与“博爱”的共通性;噶举寺的“藏传佛教艺术展”在纽约现代艺术博物馆巡展,让西方观众通过唐卡、坛城艺术理解佛教宇宙观,佛教道场对移民群体的支持不可忽视:为华人移民提供语言学习、法律咨询,为南亚移民保留传统节日习俗,成为他们在异乡的“文化家园”。

相关问答FAQs

Q1:纽约佛教道场是否对外开放?普通人可以参与哪些活动?

A1:绝大多数纽约佛教道场对外开放,部分活动需提前预约,普通人可参与的包括:日常早晚课(免费,需着装得体,避免短裤拖鞋)、周末禅修体验(如纽约禅修中心的“新手禅修营”,收费$20-50)、节庆法会(如佛诞节浴佛、农历新年祈福,免费开放)、公益讲座(如“佛法与心理健康”“正念减压”系列,免费或小额收费),部分寺院提供“短期出家”体验,如东初禅寺的“七日禅修营”,需提前1-2个月申请。

Q2:纽约佛教道场如何适应多元文化环境?是否有针对不同群体的服务?

A2:纽约佛教道场通过“本土化”策略适应多元文化:语言上,提供英语、汉语、藏语、西班牙语等多语种服务;内容上,结合现代需求开设“企业正念培训”“青少年情商禅修”“银族养生禅”等定制课程;形式上,采用线上直播(如YouTube频道)、社交媒体(Instagram禅修打卡)吸引年轻群体,针对不同群体,如为职场人士提供“午间禅修”(1小时,适合午休时间),为家庭开设“亲子佛学营”(通过故事、绘画讲解佛法),为少数族裔提供“跨文化佛教入门课”(对比佛教与其他宗教的异同),确保佛教文化在多元社会中保持包容性与活力。