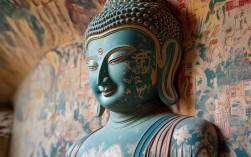

莫高窟作为世界文化遗产,坐落于丝绸之路河西走廊西端的敦煌,集建筑、雕塑、壁画于一体,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等十余个朝代的营建,现存洞窟735个,壁画4.5万平方米,彩塑2415尊,被誉为“沙漠中的美术馆”,盛唐时期的第45窟是莫高窟艺术巅峰期的代表,以其精湛的彩塑艺术和壁画内容闻名于世,尤其是窟内的菩萨造像,以“丰腴为美”的审美风尚、细腻生动的神态刻画、华丽繁复的服饰细节,成为唐代佛教艺术的典范,展现了盛唐时期开放包容的文化气象与登峰造极的艺术成就。

历史背景与洞窟概况

第45窟开凿于盛唐开元、天宝年间(约8世纪中叶),是莫高窟“涅槃经变”类洞窟的杰出代表,洞窟由前室、甬道和主室组成,主室呈方形,覆斗顶西壁开龛,龛内为一佛二菩萨二弟子二天王七尊像组合,龛外两侧绘有菩提树、婆薮仙、鹿头梵志等形象,南北两壁下部为天王、力士,上部为经变画,整体布局严谨,内容丰富,既体现了佛教仪轨的规范性,又融入了盛唐世俗生活的生动气息。

作为洞窟的核心,龛内七尊像以释迦牟尼佛为中心,两侧侍立观音菩萨、大势至菩萨(合称“观音势至”或“观音菩萨”与“普贤菩萨”,学界尚有争议,但多倾向于观音与势至作为阿弥陀佛的胁侍,此处以传统“二菩萨”称之),弟子、天王分列外围,形成主次分明、动静结合的视觉层次,菩萨造像位于佛龛南北两侧,高度约1.5米,与佛、弟子共同构成“说法会”的场景,既是宗教信仰的载体,也是盛唐雕塑艺术的巅峰之作。

菩萨造像的艺术特征

第45窟的菩萨造像以“写实”与“理想”的完美融合著称,从形象塑造、姿态动态、服饰细节到色彩运用,处处体现着盛唐艺术对“人”的关怀与对“美”的极致追求。

形象特征:丰腴之美与慈悲神韵

盛唐时期,社会安定、经济繁荣,“以胖为美”的审美风尚渗透到艺术创作中,菩萨造像正是这一审美的集中体现,两尊菩萨面容均为丰腴圆润的“方圆脸”,额头宽阔,眉毛细长如弯月,眼睑微垂,眼神低垂含笑,既蕴含超脱世俗的慈悲与智慧,又带着人间化的温暖与亲切——这种“神人同形同性”的处理,打破了早期佛教造像的“神性”距离,让菩萨更贴近信众的精神需求,鼻梁高挺而不失柔和,鼻翼圆润,嘴角微微上扬,似在倾听世间疾苦,又似在传递慰藉之情;耳垂饱满,颈部有三道“蚕纹”,既符合人体结构特征,又暗示了佛菩萨的“相好庄严”。

体态上,菩萨肩宽胸厚,腰肢微扭,四肢丰腴而不臃肿,肌肉线条流畅自然,仿佛能感受到皮下骨骼与肌肤的质感,尤其是南壁菩萨,身体重心微偏左腿,右腿放松微曲,臀部自然扭转,形成“S”形的身体曲线,既有女性的柔美,又不失男性的庄重,体现了唐代雕塑“形神兼备”的艺术追求。

姿态动态:静态中的韵律感

菩萨的姿态看似静止,却蕴含着丰富的动态细节,北壁菩萨身体微微前倾,双手交叠于腹前,左手轻握右手,手指纤细修长,指甲圆润饱满,仿佛能感受到肌肤的弹性与温度;南壁菩萨则身体略侧,左手自然下垂,右手提握净瓶(或杨柳枝,已残损),手臂线条从肩部至手腕呈自然弧度,衣袖随之垂落,形成流畅的褶皱,既有“吴带当风”的飘逸感,又有“曹衣出水”的贴体之美。

这种“静中寓动”的姿态处理,打破了雕塑的静态局限,让菩萨仿佛从龛中走出,以鲜活的姿态立于世人面前,菩萨与佛、弟子的位置关系也经过精心设计:佛端坐中央,神情庄严;菩萨侍立两侧,姿态谦和而灵动;弟子或躬身合十,或双手拱立,神情各异,共同构成一个富有生命力的“说法场景”,引导观者进入宗教沉思。

服饰细节:华丽繁复与材质表现

菩萨的服饰是盛唐时期贵族生活的艺术再现,既体现了佛教的庄严,又融入了世俗的审美,头戴“三面宝冠”,冠中央饰化佛(阿弥陀佛),两侧配以珠宝璎珞,宝冠边缘镶嵌珍珠、玛瑙,华贵而不失庄重;发髻高耸,发丝清晰可见,部分发丝垂于肩颈,增添了自然生动的气息。

上身披“僧祇支”(内衣),外穿“天衣”(披帛),天衣从双肩垂落,绕臂飘扬,在胸前形成“U”形褶皱,在手臂处则呈螺旋状缠绕,既遮盖了身体,又凸显了体态的曲线;下身着“长裙”,裙腰高系至胸,裙摆多层叠压,垂至地面,裙边饰有联珠纹、火焰纹等图案,线条密集而有序,既展现了纺织品的厚重质感,又通过色彩的对比增强了视觉层次。

最引人注目的是菩萨身上的“璎珞”装饰:项圈、臂钏、腕钏、腰饰等,均以金、银、珠宝为材质,雕刻精细,细节丰富,项圈由圆形宝珠、莲花形坠饰组成,臂钏刻有卷草纹,腰饰系有玉佩和绶带,这些装饰不仅彰显了菩萨的尊贵身份,更通过金属的冷光与珠宝的璀璨,与衣物的柔软质感形成对比,让整体造像更显华丽而不杂乱。

色彩运用:重彩浓艳与岁月沉淀

盛唐时期的彩塑以“重彩”著称,第45窟菩萨造像的色彩运用堪称典范,历经千年,部分颜料虽已氧化褪色,但仍能看出当年的华美:肌肤以白色打底,脸颊、耳垂施以淡粉,呈现出健康红润的色泽;天衣以石青、石绿为主色调,局部用朱砂勾勒边线,形成强烈的冷暖对比;宝冠、璎珞则大量使用金箔,通过“沥粉贴金”技法,让装饰部分在暗处仍能熠熠生辉;长裙下摆以赭石、土黄为主,裙褶阴影处用深色渲染,增强了立体感和垂坠感。

这种“青绿为主,金碧辉煌”的色彩搭配,既符合佛教“庄严国土”的宗教需求,又体现了盛唐时期“浓艳富丽”的审美风尚,颜料的矿物材质(如石青、石绿、朱砂等)历经千年不褪色,也反映了唐代工匠高超的颜料制作工艺与对材质的精准把控。

文化内涵与宗教意义

第45窟菩萨造像不仅是艺术珍品,更是盛唐时期佛教思想、社会文化与审美观念的集中体现。

从宗教内涵看,菩萨作为“觉悟者”的象征,代表着“慈悲”与“智慧”的精神,第45窟的菩萨以“人间化”的形象出现,其慈悲的神情、动态的姿态,正是佛教“慈悲为怀,普度众生”思想的具象化——菩萨不再是高高在上的“神”,而是能理解众生苦难、给予精神慰藉的“守护者”,这种“人性化”的处理,让佛教更容易被普通信众接受,也推动了佛教在中国的本土化进程。

从社会文化看,菩萨造像的“丰腴之美”直接反映了盛唐时期的社会风貌,开元、天宝年间,唐朝国力达到鼎盛,社会开放包容,人民生活富足,“以胖为美”成为主流审美,这种审美不仅体现在女性服饰、绘画中,也渗透到佛教造像中,菩萨的丰腴体态、华丽服饰,正是盛唐“富庶”“开放”的社会精神的写照,展现了当时人们对美好生活的向往与自信。

从艺术传承看,第45窟菩萨造像继承并发展了北朝、隋代的雕塑传统,同时吸收了中原文化与西域文化的元素,菩萨的“S”形姿态可能受到印度笈王朝造像的影响,而服饰的细节、神情的刻画则融入了中原绘画的“线描”技法,形成了“外来宗教本土化”的独特艺术风格,对后世的佛教造像、绘画产生了深远影响。

莫高窟第45窟的菩萨造像,以其精湛的技艺、生动的形象、深厚的内涵,成为盛唐艺术的巅峰之作,它不仅展现了唐代工匠的智慧与创造力,更记录了一个时代的审美风尚与文化精神,当我们凝视这些历经千年风霜的菩萨,看到的不仅是精美的雕塑与绚丽的色彩,更是一个开放、包容、自信的盛唐气象,以及人类对“美”与“善”永恒的追求,作为世界文化遗产的一部分,第45窟菩萨造像将继续闪耀在人类艺术的长河中,启迪后人。

FAQs

问:莫高窟45窟菩萨造像为何能代表盛唐艺术成就?

答:第45窟菩萨造像代表了盛唐艺术成就,主要体现在三个方面:一是“写实与理想”的完美融合,菩萨形象既符合人体结构比例,又融入了“丰腴为美”的审美理想,达到“形神兼备”;二是技艺的登峰造极,从泥塑的骨架搭建、肌肉塑造,到彩绘的线条勾勒、色彩搭配,均展现了唐代工匠的高超技艺,尤其是“沥粉贴金”技法的运用,让造像华丽而不失庄重;三是文化内涵的丰富性,菩萨造像既体现了佛教的慈悲精神,又反映了盛唐社会的开放包容与富庶,是宗教艺术与世俗审美的结合体,因此成为盛唐艺术的典范。

问:莫高窟45窟菩萨造像在历史上经历了哪些保存挑战?

答:第45窟菩萨造像在历史上经历了多重保存挑战:一是自然风化,敦煌地处沙漠边缘,昼夜温差大,风沙侵蚀、湿度变化导致彩塑颜料脱落、泥塑开裂;二是人为破坏,历史上莫高窟曾经历战乱、宗教冲突(如会昌法难)以及近代西方探险家的盗凿,部分菩萨造像的头部、手部等细节受损;三是氧化褪色,彩塑中的矿物颜料长期暴露在空气中,发生氧化反应,导致色彩变暗、剥落;四是现代环境的影响,游客增多、光照变化等也对造像造成潜在威胁,为应对这些挑战,现代文物保护工作者采用数字化技术、微加固材料、恒温恒湿展柜等手段,对45窟菩萨造像进行系统性保护,让这一艺术瑰宝得以延续。