文殊菩萨的住处,在佛教经典与现实信仰中呈现出多重面向,既是具象的地理圣地,也是象征的智慧境界,更是修行者内心的觉悟之境,从《华严经》等大乘经典的记载,到中国五台山等现实道场的形成,再到对“智慧本具”的哲学诠释,文殊菩萨的住处承载着佛教徒对究竟智慧的向往与追求。

经典中的圣住:清凉山与法界净土

大乘佛教经典明确记载了文殊菩萨的住处,其中最核心的是《华严经》所说的“清凉山”。《华严经·诸菩萨住处品》中提到:“东北方有处,名清凉山,从昔以来,诸菩萨众于中止住,现有菩萨,名文殊师利,与其眷属诸菩萨众一万千人,常在其中而说法要。”这里的“清凉山”并非具体指某一座山,而是象征“烦恼清凉、智慧炽盛”的觉悟境界,佛教认为,众生因无明烦恼而身心燥热,唯有文殊菩萨的大智慧能如清风般吹散热恼,令众生得大清凉,经中描述的清凉山,“常有金刚菩萨,昼夜守护”,“其山纯以七宝所成,有种种树林,华果繁茂”,“清净无秽,众宝庄严”,是法性净土的显现。

除清凉山外,部分经典还提到文殊菩萨在灵鹫山等说法圣地随佛住世。《文殊师利般涅槃经》记载,文殊菩萨在印度毗舍离城涅槃,其“塔庙今犹现在”,暗示文殊菩萨的住处不限于某一固定地点,而是随缘应化,遍及十方,这种“住无方所”的特征,恰恰体现了菩萨道“随机说法,普度众生”的慈悲精神——文殊菩萨的住处,有缘众生所在之处,即是菩萨应现之处。

现实中的道场:五台山的信仰凝聚

在中国佛教信仰中,山西五台山被公认为文殊菩萨的“应化道场”,即文殊菩萨在娑婆世界的具体住处,这一信仰的形成,源于经典记载与地理象征的融合,以及历代帝王、高僧的推崇。

五台山位于山西省东北部,五峰环峙,顶平如台,故称“五台”,其地理特征与《华严经》对清凉山的描述高度契合:五台山区气候凉爽,夏季平均气温仅19℃,与周边炎热形成鲜明对比,故得名“清凉山”;五座主峰(东台望海峰、西台挂月峰、南台锦绣峰、北台叶斗峰、中台翠岩峰)巍峨耸立,海拔均在3000米左右,北台叶斗峰更是华北最高峰,象征着文殊菩萨“五智圆满”(法界体性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智),据《华严经疏》解释,五台山的五峰即代表文殊菩萨的五种智慧,修行者朝礼五峰,便是契入文殊智慧的法门。

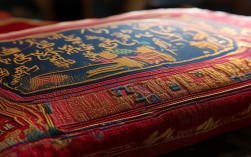

五台山作为文殊道场的历史可追溯至北魏时期,相传永平年间(508-512年),印度僧人佛陀波利至五台山,感得文殊菩萨现身,指示“此山乃文殊住处,汝可广弘”,此后,五台山寺庙渐兴,至唐代达到鼎盛,成为汉传佛教四大名山之首(文殊道场)、藏传佛教五大圣地的之一(藏传佛教称五台山为“清凉曼陀罗”),山中现存寺庙数十座,核心寺庙均以供奉文殊菩萨为主:殊像寺是文殊祖庭,供奉“文殊大殿”内高达9.3米的文殊骑狮像;显通寺的无梁殿、塔院寺的大白塔、菩萨顶(历代章嘉活佛驻锡地)等,皆与文殊信仰密切相关,每年农历六月,五台山举行“菩萨顶跳布扎”“殊像寺大法会”等盛事,海内外信众云集,朝拜文殊菩萨的“真身住处”。

除五台山外,浙江普陀山(观音道场)、四川峨眉山(普贤道场)、安徽九华山(地藏道场)虽以其他菩萨著称,但部分寺庙亦供奉文殊菩萨,如峨眉山万年寺的“普贤殿”侧有文殊像,象征“悲智双运”——文殊智慧与普贤行愿的结合,共同构成菩萨道的圆满。

象征中的心住:智慧本具的觉悟之境

若将文殊菩萨的住处仅局限于地理圣地,则不免流于表象,从佛教义理而言,文殊菩萨的“住处”更深层指向众生本具的“智慧心性”。《文殊师利所说般若波罗蜜经》中,文殊菩萨告须菩提:“菩萨摩诃萨行般若波罗蜜时,不见有法住法、住处、住持。”强调文殊菩萨的智慧是“无住而生心”的,不执着于任何固定形态,却又遍一切处。

对修行者而言,“文殊住处”即是“观心之地”,通过持诵文殊菩萨心咒“嗡阿惹巴扎那谛”,或观想文殊菩萨“身如紫金,头戴五佛冠,手持慧剑,骑青狮子”的形象,能开启内在的“妙观察智”——以智慧之剑斩断烦恼之根,以青狮之威降伏心猿意马,众生当下的心念,便是文殊菩萨的住处:心净则国土净,心悟则菩萨现,正如禅宗所言“即心是佛,即佛是心”,文殊菩萨的住处,不在远方的山林,而在每个人觉悟的内心。

五台山五峰与文殊五智象征表

| 五峰名称 | 海拔(米) | 经典象征 | 现实景观特征 |

|---|---|---|---|

| 东台望海峰 | 2795 | 大圆镜智 | 可观日出云海,东海日出 |

| 西台挂月峰 | 2773 | 妙观察智 | 夜晚可赏月,山石如挂月轮 |

| 南台锦绣峰 | 2485 | 平等性智 | 花草繁茂,如锦绣铺地 |

| 北台叶斗峰 | 3061 | 成所作智 | 华北最高峰,叶斗峰顶如叶斗 |

| 中台翠岩峰 | 2894 | 法界体性智 | 奇峰耸立,翠色如玉 |

相关问答FAQs

问:为什么五台山被认为是文殊菩萨的“根本道场”,而非其他山?

答:这一认定源于经典记载、地理象征与历史传承的三重契合。《华严经》明确文殊菩萨住于“东北方清凉山”,五台山位于中国东北方(以古印度为参照),且气候凉爽,符合“清凉”特征;五台山五峰环峙的地理形态,被诠释为文殊菩萨“五智圆满”的象征,与佛教义理高度一致;自北魏以来,五台山作为文殊信仰中心的历史从未中断,历代帝王(如康熙、乾隆)多次朝拜,高僧(如澄观、印光)弘扬,形成了稳固的信仰传统,最终被汉传、藏传佛教共同确认为文殊菩萨的应化道场。

问:若无法亲至五台山,如何通过修行“亲近”文殊菩萨的住处?

答:文殊菩萨的住处本质是“智慧境界”,亲近住处的核心是开启内在智慧,可通过三种方式践行:一是“持名观想”,每日持诵文殊心咒“嗡阿惹巴扎那谛”,或观想文殊菩萨形象,让心念与菩萨智慧相应;二是“学习般若”,研读《心经》《文殊般若经》等经典,理解“空”“无相”的智慧,破除我执法执;三是“行般若行”,在日常生活中以智慧处事(如不执着是非得失)、以慈悲待人(如常怀利他之心),将“文殊智慧”落实于言行,当内心烦恼息灭、智慧现前时,即是身处文殊菩萨的“清凉住处”。