在佛教信仰体系中,菩萨作为“觉有情”,始终以度化众生为己任,其中除盖障菩萨(梵文:Vighnakirti,音译“毗诃吉帝”)是专门消除众生烦恼与障碍的重要菩萨。“盖障”即覆盖众生真如本性的烦恼,包括贪、嗔、痴等“烦恼障”,以及阻碍认知万物的“所知障”,而“除盖障菩萨”便以智慧之剑斩断这些障碍,帮助众生修行无碍、成就菩提,本文将从梵文词源、经典依据、宗教功能及文化象征等方面,深入探讨除盖障菩萨的精神内涵与实践意义。

梵文词源与经典依据

“除盖障菩萨”的梵文名“Vighnakirti”可拆解为两部分:“Vighna”意为障碍、阻碍,源于梵语词根“ghn”(遮蔽、伤害),指覆盖众生善根、阻碍修行的各种障碍;“kirti”意为称赞、成就,词根“kṛ”有“做、造”之意,引申为“通过消除障碍而成就众生”的功德,二者结合,既点明了菩萨“消除障碍”的核心职能,也蕴含“以功德称赞佛性”的深层意义。

在经典中,除盖障菩萨的形象最早见于《大宝积经·除盖障菩萨会》(《大宝积经》卷三十五),经中描述其“于过去世中,从十万亿佛所种诸善根,常为众生除灭障碍,令其安住菩提之心”,梵文原典中,菩萨的名号被反复称颂,如“Vighna-vighātana-kartā”(障碍消除者)、“Vighna-nāśana-ārya”(圣者障灭者),凸显其在佛教修行体系中的独特地位。《华严经》中“除盖障菩萨章”记载,菩萨曾发愿:“一切众生若有障碍,若病、若厄、若魔、若障,但称我名,皆得解脱。”梵文愿文“Sarve sattvāḥ ye me smaraṇe vimuktā bhavanti”(一切众生忆念我者,皆得解脱),成为汉传佛教中“持名除障”的修行依据。

宗教功能:从“破障”到“显智”的双向度

除盖障菩萨的宗教功能可分为“破除负面障碍”与“彰显正向智慧”两个维度,这在梵文经典中均有明确阐释。

破除“二障”:烦恼障与所知障

佛教认为,众生流转轮回的根本在于“二障”。“烦恼障”指由贪、嗔、痴等情绪引发的身心束缚,梵文“Kleśāvaraṇa”,kleśa”意为“烦恼、热恼”,喻众生被情绪煎熬而不得自在;“所知障”指因执着于“所知”而形成的认知局限,梵文“Jñeyāvaraṇa”,“jñeya”即“可知、应知”,指对真理的遮蔽,除盖障菩萨的“破障”功能,正是针对二者:

- 对治烦恼障:通过宣讲“无常、无我”的智慧(梵文“Anitya-anātman”),帮助众生放下对“我执”的执着,如《除盖障菩萨所问经》梵文版强调:“Tasmāt anātmany eva saṃsāraḥ nirocyate”(故唯有破除我执,方能解脱轮回)。

- 清除所知障:以“般若空性”打破认知的僵化,梵文“Śūnyatā”(空性)为核心,引导众生理解“色即是空,空即是色”,超越二元对立的分别心。

显“四无畏”:成就众生的修行信心

除盖障菩萨的另一职能是“显智”,即通过彰显佛法的确定性,让众生生起修行信心,梵文称为“Catvāri A-bhayaṇi”(四无畏):

- “我能说法,无畏”(梵文“Dharmadeśana-abhaya”):确信所宣佛法能引导众生解脱;

- “我能断疑,无畏”(梵文“Saṃśaya-vigama-abhaya”):以智慧消除众生的疑惑;

- “我能授记,无畏”(梵文“Vyākaraṇa-abhaya”):预言众生未来的修行成就;

- “我能除恼,无畏”(梵文“Dukkha-nivṛtti-abhaya”):直接帮助众生脱离痛苦。

文化象征:梵文符号与艺术表达

除盖障菩萨的文化象征不仅体现在经典教义中,更通过梵文符号与艺术造形得以直观呈现。

梵文咒语:除障的核心载体

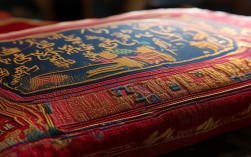

除盖障菩萨的心咒(梵文“Mantra”)是其力量的浓缩,常见版本为“Oṃ Vighnakirti Svāhā”(嗡 毗诃吉帝 娑婆诃),Oṃ”为宇宙本源音,“Svāhā”为成就之意,在藏传佛教中,心咒常被刻于玛尼石或绘于唐卡,梵文字母的书写本身即被视为一种“除障仪式”——因梵文在佛教中被认为“具有神圣力量”,正确书写或持诵咒语,能通过音声振动(梵文“Nāda”)调和身心,消除业障。

造像特征:梵文符号的视觉呈现

汉传佛教中,除盖障菩萨造像通常头戴宝冠,面容慈悲,手持莲花与梵文经卷,莲花象征“清净无染”,梵文经卷(梵文“Aśṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra”般若八千颂)代表“般若智慧”;藏传佛教造像则多手持“金刚杵”与“莲花”,金刚杵喻“破障之智”,莲花底座常刻有梵文种子字(如“Vīṃ”,象征除障的力量),这些梵文符号不仅是艺术装饰,更是菩萨“以文字为度化工具”的宗教表达。

当代价值:在现代社会中的实践意义

在快节奏的现代生活中,众生面临的“盖障”形式更为多元——学业压力、职场焦虑、人际关系紧张等,均可视为“烦恼障”的现代变体,除盖障菩萨的“破障”智慧,为现代人提供了精神疗愈的路径:

- 持名修行:每日持诵心咒“Oṃ Vighnakirti Svāhā”,通过梵文的音声振动,缓解焦虑,培养专注力;

- 智慧观照:学习菩萨“破除所知障”的智慧,以“无常”心态面对得失,减少对“确定性”的执着;

- 利他实践:践行菩萨“消除众生障碍”的愿力,通过帮助他人(如志愿服务、情感支持)实现自我超越。

除盖障菩萨梵文经典对照表

| 经典名称 | 梵文节选 | 汉译大意 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 《大宝积经·除盖障菩萨会》 | Vighnaṃ vighātaya svabhāvena | 以自性消除障碍 | 强调菩萨“以本性之力破障” |

| 《除盖障菩萨所问经》 | Kleśāvaraṇaṃ jñeyāvaraṇa� ca śamayati | 平息烦恼障与所知障 | 核心教义之一 |

| 心咒 | Oṃ Vighnakirti Svāhā | 嗡 毗诃吉帝 娑婆诃 | 最常见的持诵版本 |

相关问答FAQs

Q1:除盖障菩萨与文殊菩萨在“消除障碍”的功能上有何区别?

A:除盖障菩萨与文殊菩萨虽均以“智慧”度化众生,但侧重点不同:除盖障菩萨专注于“破除具体障碍”(如修行中的懈怠、生活中的困境),梵文“Vighnakirti”中的“kirti”(成就)更强调“通过行动消除障碍”;而文殊菩萨代表“根本智慧”(梵文“Prajñā”),侧重“破除无明”,以“般若空性”智慧直指实相,如《文殊师利般若经》梵文“Prajñāpāramitā”意为“到达彼岸的智慧”,简单说,除盖障菩萨是“解决具体问题的专家”,文殊菩萨是“指引根本方向的导师”。

Q2:普通人如何通过持诵除盖障菩萨心咒获得帮助?

A:持诵心咒需结合“信、愿、行”三要素:首先需“信”,相信菩萨的愿力能消除障碍;愿”,持诵时发愿“愿消除一切障碍,令心安定”;行”,即专注持诵(每日可108遍),同时配合日常生活中的善行(如帮助他人、断恶修善),梵文“Svāhā”(成就)并非“被动等待”,而是“通过持咒与行动,主动与菩萨的愿力相应”,从而在心念清净中自然化解障碍。