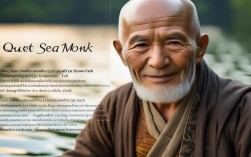

宝光寺意寂法师是当代佛教界德高望重的僧人,以其深厚的佛学修养、严谨的修行态度和慈悲济世的精神,在蜀中乃至全国佛教界享有盛誉,他生于上世纪四十年代,俗姓张,出生于四川成都周边的一个书香世家,自幼受传统文化熏陶,少年时期便对佛学产生浓厚兴趣,十八岁时,于成都宝光寺礼上妙下轮法师剃度出家,正式开启修行之路,法号“意寂”,寓意“意寂灭而证菩提”,体现其对佛法中“灭除烦恼、证得涅槃”核心义理的向往。

出家后,意寂法师首先于寺内依止师长辈学习佛教仪轨、经典诵读及基础戒律,展现出过人的聪慧与精进,二十岁时,赴江西云居山真如寺依止一诚长老受具足戒,随后进入中国佛学院深造,系统学习唯识、中观、天台、华严等佛教宗派义理,兼及儒、道等传统文化,在校期间,他不仅勤于经典研习,更注重禅观实践,常于课余时间坐禅参究,力求理论与实践相结合,毕业后,意寂法师返回宝光寺,先后担任知客、维那、监院等职,在寺院管理中秉持“以戒为根本、以苦为乐、以和为贵”的原则,注重道风建设,倡导僧众“少欲知足,精进修行”,为宝光寺的道场清净奠定了坚实基础。

1998年,意寂法师被推举为宝光寺方丈,肩负起千年古刹的复兴重任,彼时的宝光寺虽历史悠久,但部分殿堂年久失修,僧才培养体系亦有待完善,意寂法师以“继承传统、适应现代、利益众生”为宗旨,启动了全面的寺院修复与文化建设工程,他亲自参与规划设计,历时十余年,相继修复了大雄宝殿、藏经楼、罗汉堂等核心建筑,并新建了禅堂、图书馆、文化交流中心等设施,使宝光寺的建筑格局既保持了明清时期的古朴风格,又融入了现代功能需求,在僧才培养方面,他创办宝光寺佛学院,邀请海内外高僧大德前来讲学,设置戒律、禅修、唯识、净土等课程,旨在培养“解行并重、悲智双运”的现代化僧才,至今已培养数百名僧伽,其中不少人已成为各地寺院的中坚力量。

意寂法师的弘法风格以“契理契机”为要,既坚守佛法根本义谛,又结合现代社会众生的根机需求,他常开示:“佛法不离世间觉,修行即在生活中。”强调将佛法智慧融入日常,倡导“在生活中修行,在修行中生活”,他的开示深入浅出,善于用通俗易懂的语言阐释深奥的教理,无论是面对学者、居士还是普通信众,都能因材施教,令人法喜充满,他重视禅修实践,定期举办禅七、禅修营等活动,引导大众通过止观双运,调伏身心,开发智慧,在经典弘扬方面,他特别注重《金刚经》《六祖坛经》《净土圣贤录》等经典的讲习,认为这些经典既是修行的指南,也是安心立命的根本。

作为佛教界的社会活动家,意寂法师始终秉持“人间佛教”理念,积极投身慈善公益事业,他倡导“慈悲济世,福利社会”,发起成立宝光寺慈善基金会,先后组织开展了扶贫助学、救灾赈灾、医疗援助、环保宣传等多项公益活动,在偏远山区,他资助建设希望学校,为贫困学生提供学费和生活费;在自然灾害发生时,他第一时间组织僧俗二众捐款捐物,深入灾区慰问受灾群众;在环保领域,他倡导“绿色寺院”理念,推动寺院垃圾分类、节能减排,并通过讲座、宣传册等形式向社会传递环保理念,他认为,慈善不仅是物质上的帮助,更是精神上的关怀,要通过行动传递佛法的慈悲与温暖,促进社会和谐。

意寂法师还致力于佛教文化的传承与交流,他主张“以文化为载体,弘扬佛法精髓”,推动宝光寺举办佛教文化节、书画展、学术研讨会等活动,邀请海内外学者、艺术家共同探讨佛教文化与现代社会的融合,在他的推动下,宝光寺成为四川省重要的佛教文化教育基地,每年吸引数百万信众与游客前来参访,既弘扬了佛法,也促进了地方文化发展,他多次率团赴海外弘法,走访东南亚、欧美等地,与当地佛教界进行交流,增进了不同文化背景下佛教徒的相互理解与友谊。

意寂法师的一生,是修行弘法、慈悲济生的一生,他以身作则,持戒精严,每日坚持早课、坐禅、诵经,即使在繁忙的寺院管理与社会活动中,也从未懈怠修行,他常说:“出家僧尼当以‘弘法是家务,利生为事业’为己任,唯有精进不懈,方能不负佛恩、不负众生。”在他的带领下,宝光寺不仅恢复了昔日的辉煌,更成为集修行、弘法、教育、慈善、文化于一体的现代化佛教道场,为传承中华优秀传统文化、促进社会和谐稳定作出了重要贡献。

以下是关于宝光寺意寂法师的相关问答FAQs:

Q1:意寂法师的修行理念是什么?他对现代人的修行有何建议?

A1:意寂法师的修行理念以“解行并重、悲智双运”为核心,强调教理与实修相结合、自利与他利相统一,他认为,修行首先要深入经教,明辨佛法义理,避免盲修瞎练;其次要注重禅观实践,通过止观调伏心念,培养定力与智慧;最终要以慈悲心为怀,将修行落实于利益众生的行动中,对于现代人,他建议:第一,在生活中修行,将“观照当下、保持觉知”融入日常,如在工作中保持专注、在人际交往中保持慈悲;第二,简化物质需求,减少欲望干扰,为修行创造内心空间;第三,善用现代工具,如通过佛经APP、在线讲座学习佛法,但避免过度依赖信息而忽视实修;第四,积极参与慈善,在服务他人中体会“无我”的境界,实现修行与生活的统一。

Q2:宝光寺在意寂法师的管理下有哪些特色?

A2:宝光寺在意寂法师的管理下形成了三大特色:一是“道风与设施并重”,既注重寺院道风建设,强调僧众持戒精进、和合共住,又投入巨资修复殿堂、完善设施,如新建禅堂、图书馆等,为修行与弘法提供硬件支持;二是“教育与弘法结合”,创办佛学院培养僧才,定期举办禅七、讲经法会、佛学讲座等活动,面向不同群体提供修行指导,形成“学院教育+大众弘法”的双轨模式;三是“传统与现代融合”,在保留明清古建风格与佛教仪轨传统的同时,引入现代管理理念,如数字化寺院管理系统、新媒体弘法平台(微信公众号、短视频等),并积极推动佛教文化与现代艺术、科技的对话,使千年古刹焕发新的生机。