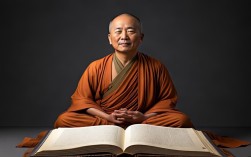

道伟法师在讲法时常强调,佛法的核心并非远离生活的玄妙理论,而是解决现实烦恼的智慧钥匙,他常说:“学佛不是追求神秘体验,而是学会如何好好生活。”这种将佛法智慧融入日常的态度,让许多人在迷茫中找到了安心的方向,道伟法师认为,现代人普遍被焦虑、浮躁裹挟,根源在于对“自我”的执着,以及对无常的抗拒,他开示说:“当我们明白一切事物都在变化,就不会因失去而痛苦,也不会因拥有而傲慢。”这种对无常的深刻理解,正是佛法给予世人的第一份珍贵礼物。

道伟法师特别注重“当下”的修行,他引用《金刚经》“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得”,说明人之所以痛苦,常是因为活在对过去的懊悔或对未来的焦虑中,却唯独忽略了唯一能把握的当下,他举例说:“吃饭时就好好吃饭,感受食物的香气与味道;走路时就专注走路,体会脚与大地接触的踏实。”这种“正念”的修行,看似简单,实则是训练心不攀缘、不散乱的妙法,道伟法师常说:“心若安住当下,烦恼自然无处生根。”在他看来,修行的道场不在深山古刹,而在每个人的衣食住行中,在每一个起心动念的觉察里。

关于如何面对生活中的困境,道伟法师提出了“逆增上缘”的观念,他认为,逆境并非纯粹的磨难,而是修行的增上缘,就像莲花出淤泥而不染,人的心性也需在困境中磨砺才能显现光明,他开示说:“遇到不如意事,不要抱怨环境,而要反观自心——是自己的哪个念头、哪个执着导致了烦恼?”这种向内看的智慧,让人从被动承受痛苦转为主动成长,道伟法师曾分享过一个故事:有位信徒因事业失败而消沉,法师劝他:“把这次失败当作一次考试,看看自己能否在逆境中保持慈悲与智慧。”后来,这位信徒从失败中吸取教训,不仅重振事业,更因经历了低谷而懂得了体谅他人,心性也愈发沉稳。

在慈悲心的培养上,道伟法师强调“慈悲喜舍”四无量心的实践,他说:“慈悲不是口号,而是从身边人做起的关怀。”比如对家人多一份耐心,对陌生人多一份善意,对伤害自己的人多一份谅解,他引用《六度集经》中的比喻:“慈悲如良药,能治众生心之病。”在他看来,慈悲不仅能温暖他人,更能让施者的内心获得安宁与喜悦,道伟法师特别提醒,慈悲不是无原则的纵容,而是智慧的体现——既要给予他人帮助,也要守护好自己与他人的界限,这种“中道”的慈悲,才是真正的利他。

为了让修行更具体,道伟法师归纳了一套日常实践方法,如下表所示:

| 修行场景 | 具体方法 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 饮食 | 细嚼慢咽,觉察食物的味道与来源,不挑食、不浪费 | 《法句经》:“知足之人,虽卧地上,犹为安乐” |

| 工作 | 专注当下,不急功近利,以利他心完成每一项任务 | 《华严经》:“一切唯心造,万法唯识观” |

| 待人 | 观察他人需求,随力给予帮助,不执着于回报 | 《维摩诘经》:“先以欲钩牵,后令入佛智” |

| 面对情绪 | 当愤怒或焦虑生起时,深呼吸三次,观察念头来去,不被情绪控制 | 《阿含经》:“如人避箭,速疾除灭” |

道伟法师常说:“佛法是生活的说明书,读懂了它,就能活得明白、活得自在。”他的讲法没有深奥的术语,却句句切中要害;没有华丽的辞藻,却充满直击人心的力量,在纷繁复杂的现代社会,道伟法师的智慧如同一盏明灯,指引着人们如何在日常中践行佛法,让心在无常中找到安住,让生命在慈悲中获得升华。

FAQs

Q1:普通人工作繁忙,如何抽时间修行?

A1:道伟法师开示,修行不在于形式,而在于“用心”,可以利用碎片时间培养正念:比如通勤时观察呼吸,工作中专注当下任务,睡前做5分钟慈心禅(祝福自己与他人),关键是不把修行与生活对立,而是把“觉知”融入每个动作——吃饭时感受食物的味道,走路时体会脚掌的触感,忙碌时也不忘关照自己的心念,修行不是额外的事,而是让生活本身成为修行。

Q2:佛法中的“放下”是否意味着放弃责任?

A2:并非如此,道伟法师解释,“放下”不是消极避世,而是“不执着于结果”,比如照顾家庭,要尽心尽力;对待工作,要全力以赴,但做完之后,不执着于“必须完美”“必须回报”,而是以平常心接受一切结果,就像农民种地,会辛勤耕耘,但不会执着于“一定有好收成”,因为明白还有天气、土壤等因缘,这种“尽人事听天命”的态度,既履行了责任,又放下了内心的焦虑,才是真正的智慧。