佛教经文中的“神通”,并非民间传说中呼风唤雨、点石成金的玄奇能力,而是佛教修行者在戒定慧基础上,身心潜能开发后呈现的超越常人的自在境界,这一概念源于印度宗教传统,但在佛教中被赋予了深刻的解脱意义,成为验证佛法、度化众生的辅助工具,而非修行的终极目标。

佛教神通的内涵与经文依据

佛教将神通称为“六通”(或六神通),出自《杂阿含经》《楞严经》等经典,分别是:

- 神足通(又称身如意通):能超越时空限制,如《维摩诘经》所言“于一念中,遍至十方”,或“身如琉璃,内外明彻”,体现对物质身体的自在转化。

- 天眼通:能洞见远近、过去未来,如《阿含经》中佛陀以天眼观众生生死轮回,知其宿业,非指世俗的“透视”能力,而是对因果规律的彻见。

- 天耳通:能听闻远处声音及六道众生心念,如《法华经》中观音菩萨“闻是威德自在光明法师品,能发深信”,体现对众生心意的洞察。

- 他心通:能知晓他人起心动念,如《瑜伽师地论》所言“知他心种种相”,源于对心性本质的了悟,而非读心术。

- 宿命通:能回忆自身多生宿世的经历,如《本事经》中佛陀回忆五百世本生,目的是以自身经历证明因果不虚。

- 漏尽通:断尽烦恼生死,证得涅槃,是前五通的终极归宿,也是佛教神通与其他宗教的核心区别——唯有“漏尽通”能解脱生死,其余五通仍属有为法,未离轮回。

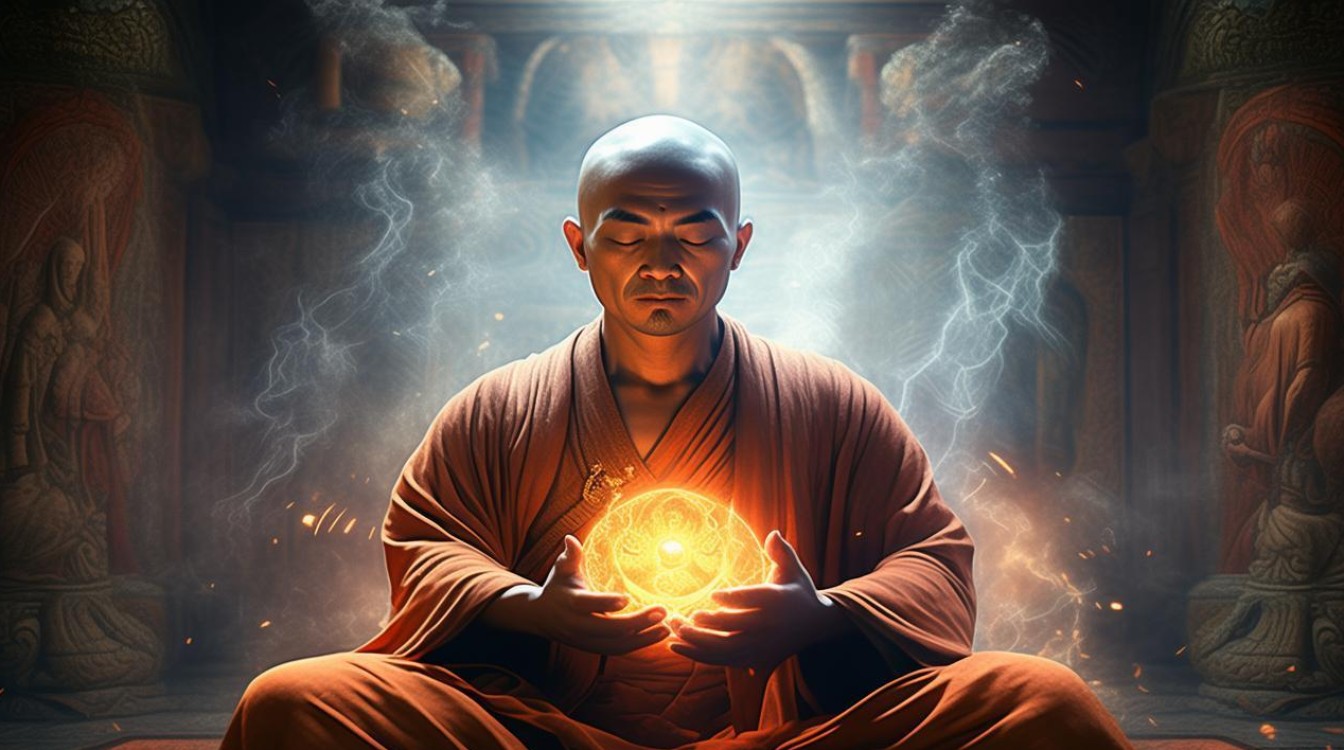

这些神通的本质,是禅定(三摩地)开发后,色身与心识的潜能显现。《楞严经》明确指出:“清净心中,诸漏不动,名为初禅……发五种天中,名为五通。”神通需以“清净心”为基础,若离开戒定慧,追求神通反而会沦为“邪通”,如《楞严经》批判“若得神通,但为世间事,不能究竟解脱”。

神通在佛教修行中的定位:工具而非目的

佛教经典反复强调,神通只是修行的“副产品”,绝非目的,佛陀在《增一阿含经》中说:“神通不如智慧,智慧能断烦恼根。”佛陀的弟子中,目犍连以神通著称,但他常以神通度化众生(如救度五百商客),而非炫耀;而提婆达多因执着神通,分裂僧团,最终堕落,成为反面教材。

《法华经·方便品》以“火宅喻”说明:众生如处火宅,佛陀以“神通力”为“导引”,引导众生出离,而非让众生沉迷于“神通游戏”,神通的真正价值,在于验证佛法的真实性,如《杂阿含经》中佛陀以神通回应外道质疑,但随即告诫:“莫着神通,当观诸法空相。”

佛教区分“世间神通”与“出世间神通”:前者通过持咒、药术等获得,仍属轮回范畴;后者唯有通过修习戒定慧,证得“漏尽通”才能究竟解脱。《大智度论》比喻:“世间神通如水中月,虽可见而不可取;出世间神通如金矿,能炼真金。”

对“佛教神通”的常见误解与澄清

| 常见误解 | 经文依据与正解 |

|---|---|

| “神通是佛教修行的最高目标” | 《金刚经》云:“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。”佛陀明确否定对神通、神异现象的执着,修行核心是“降伏其心”,证得无上菩提。 |

| “神通可以逃避因果” | 《涅槃经》说:“善恶之业,如影随形,虽百千劫,不令空亡。”神通无法改变因果,如目犍连虽具神通,仍遭外道殴打而死,因其宿业未消。 |

| “普通人无法理解神通” | 《六祖坛经》言:“佛法在世间,不离世间觉。”神通的“超越性”是对心性的超越,而非对物理规律的违背,普通人通过修习正念,也能开发部分潜能(如专注力、洞察力),这是“神通”的世俗化体现。 |

现代视角下的佛教神通:身心潜能与智慧开发

从现代心理学、生理学角度看,佛教神通可理解为身心潜能的极致开发,天眼通”可能对应直觉洞察(对事物本质的瞬间把握),“他心通”对应共情能力(深度感知他人情绪),“神足通”对应高效行动(专注力驱动的极致发挥),这些能力并非“超自然”,而是通过禅定训练,激活大脑前额叶皮层、调节自主神经系统,实现身心的高度协调。

《瑜伽师地论》将神通修习分为“修得”(通过禅定获得)和“报得”(宿业成熟),修得”神通可通过系统训练实现,如“数息观”培养专注力,“慈心观”开发共情能力,这与现代正念疗法的原理不谋而合。

FAQs

Q1:普通人可以通过修习佛教经文获得神通吗?

A:佛教经典并未否定普通人获得神通的可能性,但前提是“依戒定慧修习”,如《阿含经》中,佛陀教导弟子通过“四念处”(观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我)禅定,逐步开发潜能,但需注意,神通是“副产品”,若刻意追求,反而会因执著而障碍修行,普通人更应关注经文中的智慧,如《金刚经》的“应无所住而生其心”,这才是修行的核心。

Q2:佛教如何看待“神通与迷信”的区别?

A:佛教反对“迷信神通”,主张“正信智慧”,迷信是将神通视为目的或崇拜对象,如追求“神通显灵”以获取世俗利益;而正信是将神通作为验证佛法、度化众生的工具,始终以“断烦恼、证菩提”为目标。《楞严经》批判“若著于通,则心外求法”,强调“神通本心具,迷自失本真”,真正的佛教神通,是心性光明的显现,而非对神秘力量的依赖。