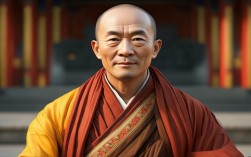

文珠法师(1928—2010),俗名李文珠,近代佛教界著名高僧、禅门临济宗传人,以弘扬人间佛教、倡导禅净双修、推动社会慈善事业而广受信众敬仰,法师一生践行“悲智双运,自利利他”的佛教精神,在修行、弘法、教育、慈善等领域均有卓越建树,被誉为“当代佛教界的常青树”与“慈悲济世的践行者”。

早年经历与出家因缘

文珠法师1928年出生于浙江宁波一个佛教世家,自幼耳濡目染佛法,父亲是当地居士,常在家中诵经礼佛,法师幼年便随父亲学习《心经》《金刚经》,对“诸法空相”“应无所住”等义理心生向往,少年时期,因目睹战乱中众生疾苦,萌生“出世救济”之志,18岁时于宁波天童寺依圆瑛老和尚剃度出家,法号“文珠”,圆瑛老和尚是近代佛教领袖,临济宗第四十代传人,其“教观双美、禅净融通”的思想对文珠法师影响深远。

出家后,文珠法师先后在天童寺、杭州灵隐寺参学,研习《大藏经》,兼修禅净二宗,25岁时,赴江苏镇江金山寺受具足戒,后于高旻寺参学禅法,跟随来果禅师修习“看话禅”,打坐参究“念佛是谁”话头,历经三年闭关,悟得“心佛众生,三无差别”之旨,禅修功夫日益精进,期间,法师还亲近太虚大师弟子印顺法师,学习大乘佛法与人间佛教思想,奠定“佛法在世间,不离世间觉”的弘法基调。

修行历程与弘法事业

文珠法师的修行以“定慧等持”为要,既注重禅观实修,也强调经教义理的研习,1950年代,法师应邀至苏州报国寺担任知客,负责寺院管理与信众引导,期间常以“农禅并重”理念,带领僧众耕种自给,同时为居士开示《楞严经》《法华经》,将深奥佛法融入日常生活。

1960年代后,法师辗转于福建、广东等地弘法,先后在厦门南普陀寺、广州光孝寺讲经,内容涵盖禅修、净土、唯识等宗派,主张“禅净双修,一门深入”,他认为禅宗直指人心,重在悟道;净土念佛,方便接引根机浅者,二者相辅相成,不可偏废,法师的开示语言质朴幽默,善用比喻,常以“竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕”等公案启发学人,强调“修行在生活中,觉悟在日常中”。

1980年代,中国佛教复兴,文珠法师于广东潮州创办“文殊禅寺”,以“培养僧才、弘扬正法、利益众生”为宗旨,寺院设立佛学院、禅修中心、图书馆,系统讲授佛法经典,同时开展社会慈善:创办养老院、资助贫困学生、赈灾救灾,践行“菩萨道”精神,法师常说:“佛法不是消极避世,而是积极入世,要以慈悲心温暖众生,以智慧心化解烦恼。”

思想特色与著作贡献

文珠法师的思想以“大乘佛教”为核心,融合禅宗的“明心见性”与净土宗的“信愿念佛”,同时吸收人间佛教的“入世精神”,他强调“佛法生活化”,主张将修行融入衣食住行,如在“吃饭时观照食性,走路时觉察脚步”,在日常中培养定力与智慧,法师还特别重视“因果教育”,常以“善有善报,恶有恶报”的因果律劝人断恶修善,认为因果是“世间真理,也是佛法基石”。

在著作方面,法师留下《文珠法师讲经录》《禅修与生活》《净土法要》等十余部作品,禅修与生活》一书,以平实语言阐述禅修方法,结合现代人的心理困惑,提出“工作即禅,生活即修行”的理念,深受年轻读者欢迎,法师整理编纂《圆瑛大师全集》,保护珍贵佛教文献,为传承临济宗法脉作出重要贡献。

社会影响与传承

文珠法师一生弘法五十余年,足迹遍及全国及东南亚,度化信众无数,他不仅是一位修行者,更是一位社会活动家,积极推动佛教与现代社会相适应,1985年,法师发起“佛教慈善基金会”,累计捐助善款千余万元,用于助学、医疗、扶贫等事业,被当地民众称为“慈悲活菩萨”。

法师门下弟子众多,其中能承其法脉者如明生法师、觉真法师等,均成为当代佛教界中坚力量,延续“禅净双修、慈悲济世”的精神,2010年,法师于文殊禅寺安详示寂,世寿83岁,僧腊65载,圆寂前,法师留下遗训:“以戒为师,以苦为乐,利乐有情,续佛慧命。”其舍利分建多地舍利塔,供信众瞻礼,法脉流传不息。

文珠法师生平年表

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1928年 | 出生于浙江宁波佛教世家,俗名李文珠。 |

| 1946年 | 于宁波天童寺依圆瑛老和尚剃度出家,法号“文珠”。 |

| 1953年 | 赴江苏镇江金山寺受具足戒,后于高旻寺修习禅法,闭关三年悟道。 |

| 1960年代 | 于苏州报国寺、厦门南普陀寺等地讲经,倡导“农禅并重”。 |

| 1980年代 | 在广东潮州创办文殊禅寺,设立佛学院与禅修中心,开展社会慈善。 |

| 1990年代 | 整理编纂《圆瑛大师全集》,出版《禅修与生活》等著作,弘法影响力扩大。 |

| 2010年 | 于文殊禅寺安详示寂,世寿83岁,遗言“以戒为师,利乐有情”。 |

相关问答FAQs

问题1:文珠法师的弘法理念中,“人间佛教”具体体现在哪些方面?

解答:文珠法师的“人间佛教”理念强调“佛法不离世间”,主要体现在三个方面:一是“生活禅”,将修行融入日常,如工作中保持专注、待人接物以慈悲为本;二是“慈善济世”,通过创办养老院、资助贫困学生、赈灾等方式践行菩萨道;三是“智慧度人”,用现代人易懂的语言阐释佛法,结合心理学、哲学等知识,帮助信众解决生活困惑,引导佛教从“寺院佛教”走向“社会佛教”,让佛法成为改善人生、净化社会的力量。

问题2:文珠法师提倡“禅净双修”,对普通修行者有何实践指导意义?

解答:文珠法师认为,禅宗与净土宗各有优势,禅宗重“悟道”,直指人心,但需上根利智;净土宗重“信愿念佛”,方便接引中下根机,二者结合可互为补充,对普通修行者而言,“禅净双修”的实践方法是:以“念佛”为日常功课,通过持名佛号培养专注力(净);同时以“观照自心”为目标,在行住坐卧中觉察念头,不执着善恶(禅),念佛时若妄念纷飞,不急不躁,只轻轻觉知并回到佛号,既是“净”,也是“禅”,法师强调,修行不必追求玄妙,只要“持之以恒,念念觉照”,便能烦恼日减,智慧日增。