二谛是佛教阐释真俗世界关系的核心教理,其内涵深刻影响着佛教各宗派的修行体系,尤其在净空法师的阐释中,二谛思想被赋予了契合现代修行的实践智慧,所谓“谛”,意为真实不虚的真理,二谛即世俗谛与胜义谛的统一,二者如车之两轮、鸟之双翼,共同构成了佛教对宇宙人生的完整认知。

二谛的基本内涵:真俗不二的实相

世俗谛,又称“世谛”“俗谛”,是众生基于无明而产生的世俗认知所呈现的世界,其特征以“有”为显现,如山河大地、因果轮回、善恶业报等现象,虽是缘起幻化,却非全然否定,因在世俗层面具有相对的真实性,如同镜中花、水中月,虽无实体,却能引发众生的感受与分别,经云:“一切世间诸所有相,皆是虚妄,但诸相离相,则名为佛。”世俗谛的“有”,正是度化众生的方便,若无世俗的因果法则,则善恶无记,修行便失去了着力点。

胜义谛,又称“真谛”“第一义谛”,是超越世俗分别智后所证悟的究竟实相,其特征以“空”为本质,指一切现象皆无自性,是“因缘所生法,我说即是空”,不仅“我空”(无独立不变的实体),亦“法空”(现象界无实有自性),但胜义谛的“空”并非顽空,而是“空有不二”的中道实相,如《中论》所言:“因缘所生法,我说即是空,亦为是假名,亦是中道义。”胜义谛非脱离世俗的另存实相,而是即在世俗中见真如,如波即是水,离水无波。

二谛的关系并非对立,而是圆融互摄,龙树菩萨在《中论》中以“三是偈”揭示:“众因缘生法,我说即是空,亦为是假名,亦是中道义。”空”是胜义谛,“假名”是世俗谛,“中道”则是二谛的统一,若偏执世俗谛,则堕入常见,认为万法实有,轮回不断;若偏执胜义谛,则堕入断见,否定因果,废弃修行,唯有二谛圆融,方能契入中道,这是佛教修行的核心认知。

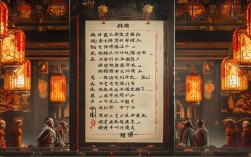

| 维度 | 世俗谛 | 胜义谛 |

|---|---|---|

| 认知基础 | 众生无明分别,依世俗名言安立 | 超分别智,实证诸法实相 |

| 所缘境界 | 缘起的现象界(因果、善恶、轮回等) | 离言绝相的空性(无自性、不生不灭) |

| 有无观念 | “有”——假名安立,如幻化有 | “空”——无自性,非断非常 |

| 修行作用 | 安立因果,引导众生断恶修善,作为入道方便 | 破除我法二执,契入究竟涅槃,作为修行的终极目标 |

净空法师对二谛的阐释:契理契机,导归极乐

净空法师作为净土宗大德,虽专弘念佛法门,但对二谛的阐释始终秉持“教观双运”的原则,强调二谛是“理事不二、性相一如”的实践智慧,尤其结合净土修行的“信深愿切”与“理一心不乱”,使二谛思想成为连接世俗修行与究竟解脱的桥梁。

世俗谛:以因果为基石,成就信愿行

净空法师常言:“佛法不离世间觉,离世觅菩提,恰如求兔角。”他认为世俗谛是修行的起点,尤其对净土行人而言,首先要深信因果,老实念佛,世俗谛的“有”,在净土中体现为“西方极乐世界”的庄严相——七宝池、八功德水、诸上善人聚会一处,这些虽是阿弥陀佛愿力所现的“假名”,却能引发众生的欣求之心,若无此世俗的“有”,众生便难以生起真实的信愿,如《阿弥陀经》所言:“不可以少善根福德因缘,得生彼国。”念佛持名、断恶修善等世俗行持,正是积累善根福德的过程,是契入胜义谛的资粮。

净空法师强调,世俗谛的修行需“认真但不执着”,认真者,深信因果,如法修行,不废世间善法;不执着者,知一切善行皆如梦幻,虽行善而不着善相,所谓“应无所住而生其心”,例如念佛时,至诚专念,求生净土,却不执着于“能否往生”的相,如此方能“事理无碍”。

胜义谛:空有不二,归心实相

胜义谛的“空”,在净空法师看来,并非否定现象,而是“万法皆空,因果不空”,万法的“空”指自性空,因果的“不空”指规律不空,二者本是一体,他开示:“念佛念到理一心不乱,就是契入胜义谛,此时能念之心与所念之佛皆不可得,所谓‘能所双亡’,却又不废念佛的相。”这正是“空有不二”的体现——虽知念佛是假名(世俗谛),却能通过假名契入实相(胜义谛),如《楞严经》所言:“返闻闻自性,性成无上道。”

净空法师尤其警惕对“空”的误解:“若说空,便拨无因果,这是断灭空,不是佛法的中道空。”真正的胜义谛,是“空假中”三观圆融:知念佛相是“假”,知自性空是“空”,能双遮双照即是“中”,例如念佛时,既不执着于“佛号”的音声相(破假),也不否定念佛的功德(破空),而是念而无念,无念而念,此时心佛众生三无差别,契入实相。

二谛对现代修行的启示:在生活中修行,在修行中生活

在现代社会,众生多被外境所转,或执着于物质享受(常见),或陷入虚无主义(断见),二谛思想恰是一剂良方,净空法师指出:“修行不是脱离生活,而是在生活中历事炼心,做到‘烦恼即菩提,生死即涅槃’。”例如工作时,尽职尽责是世俗谛的“有”,不执着于成败得失是胜义谛的“空”;待人接物时,以善心对待是世俗谛的“有”,知一切众生皆是自性显现是胜义谛的“空”,二谛圆融,生活即是道场,烦恼即是菩提。

净空法师常说:“佛法是活活泼泼的,不是死死板板的。”二谛的真谛,正在于“活用”——不执着一端,处处中道,对净土行人而言,深信因果、老实念佛是“世俗谛”的修行,契入一心不乱、见自本性是“胜义谛”的证悟,二者如鸟之双翼,缺一不可,唯有如此,方能于现生得法喜,临终往生净土,究竟成佛。

相关问答FAQs

问:有人说二谛是佛教的“诡辩”,认为“世俗有”与“胜义空”矛盾,如何理解?

答:此误解源于对二谛圆融性的割裂,二谛并非对立的“两套真理”,而是对实相的“两种言说”:世俗谛从“缘起”角度说“有”,胜义谛从“自性”角度说“空”,二者如水与波,波是水的显现(有),水是波的本质(空),波水一体,不即不离,龙树菩萨言:“因缘所生法,我说即是空,亦为是假名,亦是中道义。”“空”与“假名”本是一体,非矛盾对立,正如《金刚经》说“凡所有相,皆是虚妄”,却不否定“应无所住而生其心”,正是二谛不二的体现——虽知万法虚幻(空),仍积极行善(有),此为中道。

问:净空法师强调“一心不乱”,这与二谛中的胜义谛有何关联?

答:“一心不乱”是净土宗修行的核心功夫,分“事一心”与“理一心”。“事一心”是伏烦恼,念到能所不二,契入世俗谛的“一心不乱”;“理一心”是破无明,证悟“能念之心、所念之佛及众生皆悉空寂”,契入胜义谛的“实相一心”,净空法师开示:“念到理一心,就是见性成佛,此时二谛双融——虽念佛相(世俗),知自性空(胜义),空有不二,方为究竟。”故“一心不乱”是连接世俗修行与胜义证悟的桥梁,正是二谛圆融在净土法门中的具体实践。