在日常生活中,“胡思乱想”几乎是每个人都会经历的状态:大脑像脱缰的野马,不断回忆过去、担忧未来、评判他人,甚至编织不存在的场景,这种心念的纷飞散乱,在佛教中被称为“散乱”或“掉举”,是修行者需要对治的重要心障,佛教并非简单否定思维的功用,而是通过智慧观照,帮助人们理解心念的本质,从而从无意义的思虑中解脱,获得内心的平静与清明。

从佛教的视角看,“胡思乱想”的根源在于“无明”与“贪爱”,无明使人无法看清心念的虚幻性,误以为每一个念头都是真实的、需要追随的;贪爱则让心执着于带来愉悦的念头(如回忆美好),逃避带来痛苦的念头(如焦虑担忧),从而陷入念头的追逐与抗拒中。《杂阿含经》中将心比喻为“猕猴”,不断攀缘外境,被六尘(色声香味触法)牵着走,正是对这种散乱状态的生动描述,长此以往,心念的躁动会导致焦虑、失眠,甚至影响判断与人际关系,让人在“过去”的懊悔与“的恐惧中消耗生命能量,无法安住于当下。

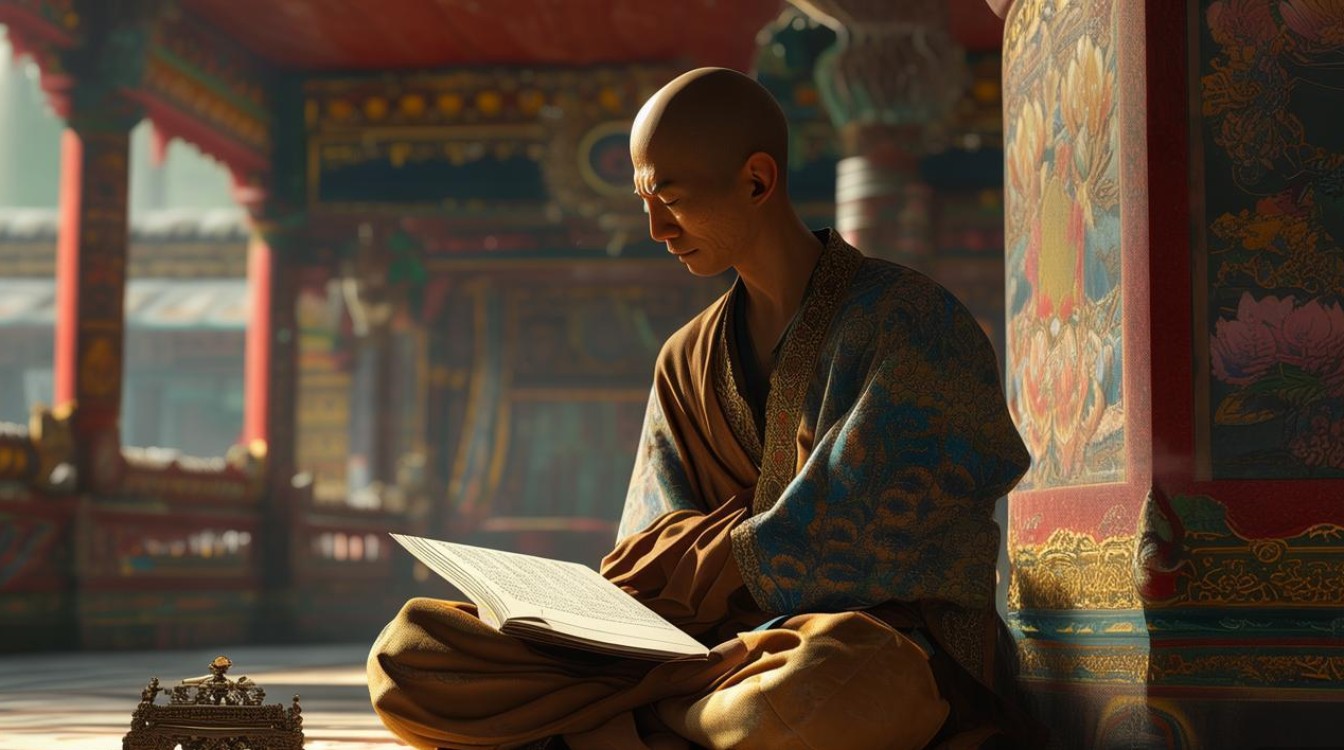

佛教对“胡思乱想”的态度并非压抑,而是“觉知”与“转化”,核心在于通过修行,培养“正念”与“正定”,让心成为“念头的主人”而非“念头的奴隶”,具体而言,佛教提供了多种对治散乱的方法,其中最基础的是“止观双运”:以“止”(禅定)让心专注、安定,以“观”(智慧)观照念头的生灭本质,从而不被念头牵着走,修习“安那般那”(数息、随息),通过专注呼吸,将散乱的心逐渐收摄;当念头生起时,不评判、不跟随,只是单纯地“知道”它来了,再轻轻将注意力拉回呼吸,这个过程并非一蹴而就,而是需要反复练习,如同训练一只顽皮的猴子,让它慢慢学会听从指令。

佛教还强调“观照念头的虚幻性”。《金刚经》说“一切有为法,如梦幻泡影”,念头同样是生灭无常的“有为法”,没有实体,也没有固定不变的“我”在思考,当我们能以“观照”的心态看待念头,会发现它们如同天上的浮云,来了又去,无需执着,当焦虑的念头出现时,不陷入“我很焦虑”的认同,而是观察“焦虑的念头正在升起”,这种“分离感”会削弱念头的影响力,让人从情绪的漩涡中抽离,修习“慈心观”与“悲心观”,用善意与包容对冲念头的批判性与攻击性,也能减少内心的躁动。

为了更系统地理解佛教对治胡思乱想的方法,可参考下表:

| 方法 | 核心要义 | 具体操作 | 经典依据 |

|---|---|---|---|

| 数息/随息 | 以呼吸为锚点,收摄散乱的心 | 盘腿端坐,专注鼻端或腹部的呼吸起伏,数息(1-10)或随息(不计数,只觉知) | 《安那般那经》《清净道论》 |

| 观照念头的生灭 | 观察念头的来去,不跟随、不评判 | 当念头生起时,在心中标记“想”“贪”“嗔”,知道后回归当下 | 《大念处经》《六妙门》 |

| 慈心观 | 修习对众生与自己的善意,消解嗔恚与批判 | 从自身开始,默念“愿我快乐,愿我无苦”,逐步扩展至亲人、陌生人、怨敌 | 《佛说慈经》《大般若经》 |

| 思维无常 | 观察一切(包括念头)的无常本质,破除对永恒的执着 | 思考“这个念头一小时后还存在吗?”“昨天的烦恼今天还记得吗?” | 《无常经》《阿含经》 |

这些方法并非割裂,而是相互辅助:通过专注训练让心安定,通过观照智慧看透念头的本质,通过慈悲心转化负面情绪,当修行深入,会逐渐体会到“心无挂碍”的状态——念头依然会生起,但心如明镜,念来则映,念去则空,不再被其扰动,这种状态并非“没有思维”,而是“不被思维奴役”,能在生活中保持觉知,既不沉溺于过去,也不焦虑于未来,真正活在每一个当下。

对于现代人而言,佛教对治胡思乱想的智慧尤为珍贵,在信息爆炸、节奏加快的今天,心念的散乱似乎被放大:手机通知不断切换注意力,社交媒体上的比较引发焦虑,对未来的不确定性让人辗转反侧,佛教的“正念”修行提供了一种简单可行的“心灵减法”——不需要复杂的仪式,只需在日常生活中随时练习:吃饭时专注食物的味道,走路时感受脚与地面的接触,工作时一次只做一件事,这种“安住当下”的能力,能让人从“胡思乱想”的消耗中解脱,重新获得内心的自主与平静。

相关问答FAQs

Q1:佛教说“应无所住而生其心”,是不是意味着完全不想事情,变成“没有思维”的状态?

A:并非如此。“无所住”是指不被念头执着,而非消灭思维。“生其心”是指生起清净、觉知的心,如同明镜照物,物来则应,物去不留,日常生活中思考问题、做决策是必要的,佛教反对的是“无意义的攀缘”——即被念头带着走,陷入回忆、担忧、评判的循环,真正的“无所住”是:思考时清晰专注,结束后不残留纠结,心能自主选择是否跟随念头,而非被念头裹挟。

Q2:修习正念时,念头总是很多,根本“停不下来”,是不是我修行方法错了?

A:念头多恰恰是正常现象,说明你开始觉察到散乱,而非修行失败,关键不在于“让念头消失”,而在于“不被念头带走”,可以尝试“标记法”:当念头生起时,在心里轻轻默念“想”“想”,然后回到呼吸或锚点上,如同在嘈杂的房间里,不试图让所有人安静,只是专注于自己正在做的事,修行是“训练心”的过程,如同健身,肌肉酸痛说明在锻炼,散乱多说明心正在从“昏沉”走向“觉知”,坚持下去,心的专注力会逐渐增强。