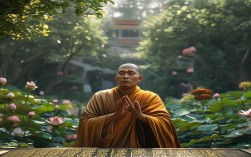

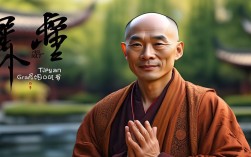

海涛法师,俗名柯清辉,台湾高雄人,1991年于台北临济寺出家,师从慧律法师,是当代人间佛教的重要践行者,他以“佛法生活化,生活佛法化”为宗旨,积极回应现代社会中的多元挑战,从心灵焦虑到生态危机,从教育失衡到代际隔阂,始终以慈悲为怀,以智慧为灯,引导众生在纷繁世相中安顿身心,构建和谐,面对现代社会层出不穷的问题,海涛法师的应对之道既有深厚的佛学根基,又有贴近生活的实践智慧,展现出佛教在现代社会的独特价值与生命力。

面对心灵焦虑的现代人,海涛法师认为,焦虑的根源在于“向外驰求”的迷失——人们过度追求物质满足、社会认同,却忽视了内心的真实需求,他在开示中常说:“现代人不是拥有的太少,而是想要的太多。”为了缓解这种焦虑,他提倡“回归当下”的修行方法,通过观呼吸、数息、慈心禅等简单易行的禅修方式,帮助人们收摄纷乱的念头,培养专注与平静,他曾举例:“当你感到焦虑时,试着将注意力放在呼吸上,一呼一吸之间,心就会慢慢安定下来,这不是逃避现实,而是让心有力量面对现实。”他强调“知足常乐”的生活态度,鼓励人们减少不必要的欲望,珍惜当下所拥有的,比如通过“断舍离”整理物品,也整理内心;通过“日行一善”积累福报,感受给予的快乐,在他看来,心灵的安宁不在于外在条件的完美,而在于内心的调适与平衡,这种“向内求”的智慧,正是现代人摆脱焦虑的良方。

面对生态危机的全球挑战,海涛法师以“佛教生态观”为指引,积极推动环保实践,佛教主张“依正不二”,即生命主体(正报)与生存环境(依报)是相互依存、不可分割的,破坏环境就是伤害众生,他提出“环保菩萨”的理念,鼓励信众将环保视为修行的一部分,从身边小事做起:拒绝使用一次性餐具、自带水杯、节约水电、践行素食、参与植树造林等,他曾带领弟子在台北发起“万人植树”活动,在大陆、东南亚等地推动“生态农场”建设,倡导“尊重生命、爱护自然”的生活方式,为了更系统地传播环保理念,他还归纳了“环保三不原则”——不浪费、不伤害、不执着,并通过讲座、短视频、公益广告等形式,让更多人意识到“地球是我们共同的家,保护环境就是保护我们自己”,在他看来,环保不仅是技术问题,更是心灵问题,只有培养对众生的慈悲心和对自然的敬畏心,才能真正实现人与自然的和谐共生。

面对教育失衡的时代命题,海涛法师强调“教育是生命的唤醒”,而非单纯的知识灌输,他认为,当前教育过于注重功利性的成绩与技能,却忽视了德行培养与心灵成长,导致一些孩子缺乏责任感、同理心和对生命的敬畏,为此,他提出“五育并举”的教育理念,将德育、智育、体育、美育、劳育与佛学智慧相结合:德育方面,以“孝亲尊师”“诚实守信”为核心,通过《弟子规》《感应篇》等经典培养孩子的道德根基;智育方面,不仅传授科学知识,更引导孩子思考“生命的意义”“善恶的因果”,用“因果观念”帮助他们明辨是非;体育与美育方面,通过禅修、书法、茶艺等活动,让孩子在动静结合中感受身心和谐;劳育方面,鼓励孩子参与家务、公益劳动,体会“劳动创造价值”的道理,他创办的“慈悲中小学”及“菩提书院”,正是这些理念的实践场域,孩子们不仅学习知识,更学习如何做人、如何生活,成为“德才兼备、心怀慈悲”的人。

面对代际隔阂的社会难题,海涛法师提倡“双向理解”的沟通智慧,他认为,代际矛盾的根源在于“缺乏换位思考”——长辈可能固守传统,忽视年轻人的独立意识;年轻人可能追求个性,难以理解长辈的苦心,对此,他鼓励长辈用“慈悲心”包容年轻人的选择,多倾听、少指责,孩子想创业,与其反对,不如先了解他的想法,再给予建议”;同时引导年轻人用“感恩心”体谅长辈的付出,父母催婚,可能是担心你孤单,试着和他们聊聊你的生活规划,让他们放心”,他曾在一个家庭调解节目中,用“佛经中的‘慈悲观’”化解母子矛盾:对母亲说“孩子是独立的个体,要尊重他的成长节奏”;对孩子说“母亲的唠叨里藏着牵挂,要学会换位思考”,在他看来,家庭和谐的关键在于“爱”与“理解”,而佛教的“慈悲喜舍”四无量心,正是跨越代际鸿沟的桥梁——用“慈”心给予温暖,用“悲”心体谅苦难,用“喜”心分享快乐,用“舍”心放下执着。

佛教生态观与环保实践对应表

| 佛教核心教义 | 环保实践行动 | 现实意义 |

|---|---|---|

| 依正不二(生命与环境相互依存) | 植树造林、保护湿地、减少污染 | 认识到破坏环境即伤害生命,推动人与自然和谐 |

| 众生平等(一切生命皆有价值) | 素食推广、护生运动、拒绝野生动物制品 | 培养对众生的慈悲心,减少对生命的伤害 |

| 因果不虚(善因善果,恶因恶果) | 垃圾分类、节约资源、低碳生活 | 理解环保是“因”,生态平衡是“果”,自觉践行 |

| 无常观(万物变化,珍惜当下) | 断舍离、减少过度消费、珍惜资源 | 摒弃“贪欲”,以理性态度对待物质需求 |

海涛法师面对现代社会问题的智慧,本质上是“以佛法为根,以生活为用”的体现——他不回避问题,而是将深奥的佛理转化为贴近生活的解决方案,让每个人都能在修行中改善生活,在生活中践行佛法,正如他常说的:“佛法不是高高在上的教条,而是解决人生困惑的钥匙。”无论是内心的焦虑,外界的纷扰,还是社会的矛盾,只要以慈悲为怀、以智慧为导,就能在纷繁世界中找到安身立命之处。

相关问答FAQs

Q1:海涛法师的弘法理念与其他法师相比,有哪些独特之处?

A1:海涛法师的弘法理念以“实践性”和“生活化”为核心特色,相较于部分法师侧重经典义理的阐释,他更强调“佛法不离世间觉”,主张将佛法融入日常生活的方方面面,他提出“环保是修行”“工作是布施”“家庭是道场”等理念,鼓励信众在劳动、环保、家庭生活中践行慈悲与智慧;他善于运用现代传媒(如短视频、直播、公益广告)传播佛法,语言通俗易懂,贴近年轻人,打破了传统弘法的时空限制,他注重“社会关怀”,积极推动教育、医疗、扶贫等公益项目,将弘法与利他紧密结合,展现了“人间佛教”的现实意义。

Q2:普通人如何践行海涛法师提倡的“生活修行”?

A2:践行“生活修行”可以从以下几方面入手:

- 从心念做起:日常生活中保持觉察,比如遇到他人误解时,用“慈悲心”代替“嗔恨心”,用“智慧”分析原因而非情绪化反应;

- 从小事做起:践行“日行一善”,如帮助邻居、节约水电、爱护小动物,在行动中培养利他心;

- 从修行习惯做起:每天抽出10-15分钟禅修(观呼吸、慈心禅),或抄写一段佛经、读一段开示,让心保持安定;

- 从家庭做起:用“感恩心”对待家人,多沟通、少指责,将家庭作为修行的“道场”,在和谐关系中增长智慧。

海涛法师强调:“修行不是脱离生活,而是在生活中保持觉知。”只要将佛法的精神融入点滴日常,每个人都能成为自己的“修行者”。