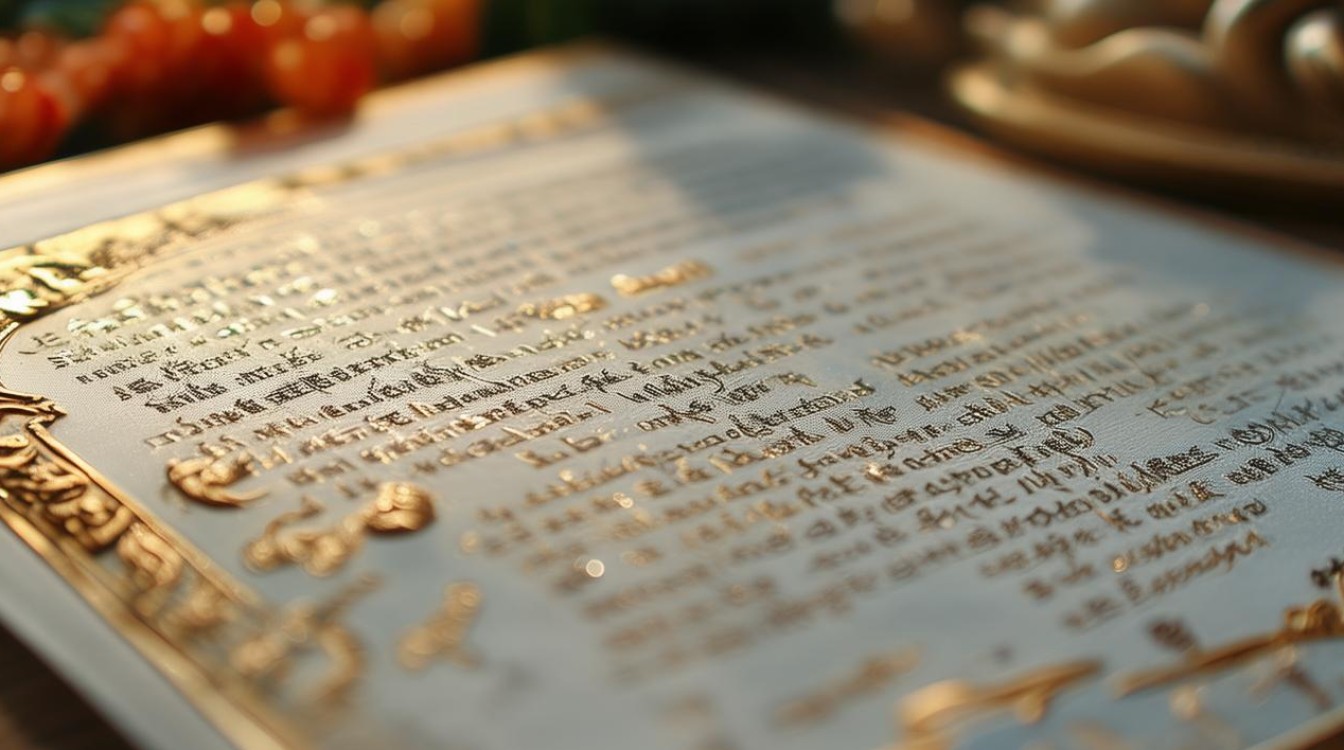

菩萨戒牒证是大乘佛教中,菩萨戒受戒者获得戒体的正式凭证,是僧俗二众践行菩萨道的重要依止,它不仅是对受戒者身份的确认,更是对其“上求佛道,下化众生”誓愿的见证,承载着佛教戒律传承的清净法脉与修行者的精神 commitment。

从历史渊源看,菩萨戒牒证的雏形可追溯至印度佛教部派分裂时期,后随大乘经典传入中国,与汉传佛教的丛林制度相结合,逐渐形成规范的文书形式,唐代南山道宣律师弘律时,明确将菩萨戒纳入僧伽教育体系,戒牒作为官方认可的凭证开始广泛使用;明清时期,汉传佛教各大丛林(如天台宗、禅宗)的戒坛均设有专门的牒证颁发制度,内容涵盖受戒者姓名、师承(得戒和尚、教授阿阇黎、羯磨阿阇黎)、戒坛名称、日期及戒条摘要等,确保戒体传承的清净与可追溯性。

菩萨戒牒证的核心内容围绕“三聚净戒”(摄律仪戒、摄善法戒、饶益有情戒)展开,具体戒条依据不同经典略有差异,如《梵网经菩萨戒》的四十八轻戒、《瑜伽师地论》的四重四十三轻戒等,以下是菩萨戒主要戒条示例:

| 戒条类别 | 具体戒条示例 | 简要释义 |

|---|---|---|

| 摄律仪戒(止恶) | 不杀生 | 不故意断除有情生命 |

| 不偷盗 | 不取不与物 | |

| 不邪淫 | 不非梵行(出家众)或不非时处(在家众) | |

| 摄善法戒(修善) | 勤修精进 | 精进持戒、读诵、禅定等 |

| 恒乐布施 | 施财、法、无畏等 | |

| 饶益有情戒(利他) | 怜愍众生 | 对苦难众生生慈悲心,随力救护 |

| 教化众生 | 以佛法引导众生离苦得乐 |

菩萨戒牒证的意义远不止于一张文书,它象征着受戒者对“菩提心”的坚守——即以“众生无边誓愿度”为目标,以“烦恼无尽誓愿断”为动力,以“法门无量誓愿学”为途径,以“佛道无上誓愿成”为归宿,在修行实践中,戒牒证是持戒者的“精神护身符”,提醒其在日常言行中践行“自利利他”,即使面对诱惑与困境,也能以戒为依,不退菩提心。

现代佛教中,菩萨戒牒证的形态已从传统纸质文书扩展为电子版、区块链存证等多元形式,但其核心始终未变:即通过规范的仪式与凭证,确保戒体传承的清净性,连接古今修行者的法脉认同,无论是出家僧侣还是在家居士,受持菩萨戒并持有戒牒证,都是践行大乘佛教“入世修行”理念的重要标志,彰显了佛教“以戒为师,以苦为师”的根本精神。

FAQs

-

菩萨戒牒证是否必须持有才能修行菩萨道?

并非绝对,菩萨戒的核心是“菩提心”与“持戒行为”,戒牒证仅是外在凭证,若未通过正规仪式受戒,但能自发践行菩萨戒精神(如主动利益众生、断恶修善),同样可视为菩萨戒行者,传统丛林中通过正规戒坛受戒并获取牒证,能确保戒体的“如法性”,为修行提供更稳固的依止。

-

菩萨戒牒证的颁发有特定要求吗?

是的,汉传佛教中,菩萨戒牒证通常由具备传戒资格的十方丛林或佛教协会颁发,需满足:①得戒和尚需为具足三坛大戒戒腊满十年、精通戒律的高僧;②受戒者需通过一定的考察(如背诵戒条、发心审核等);③仪式需在如法戒坛中进行,遵循“白四羯磨”等传统程序,这些要求旨在保障戒体传承的清净与权威性。