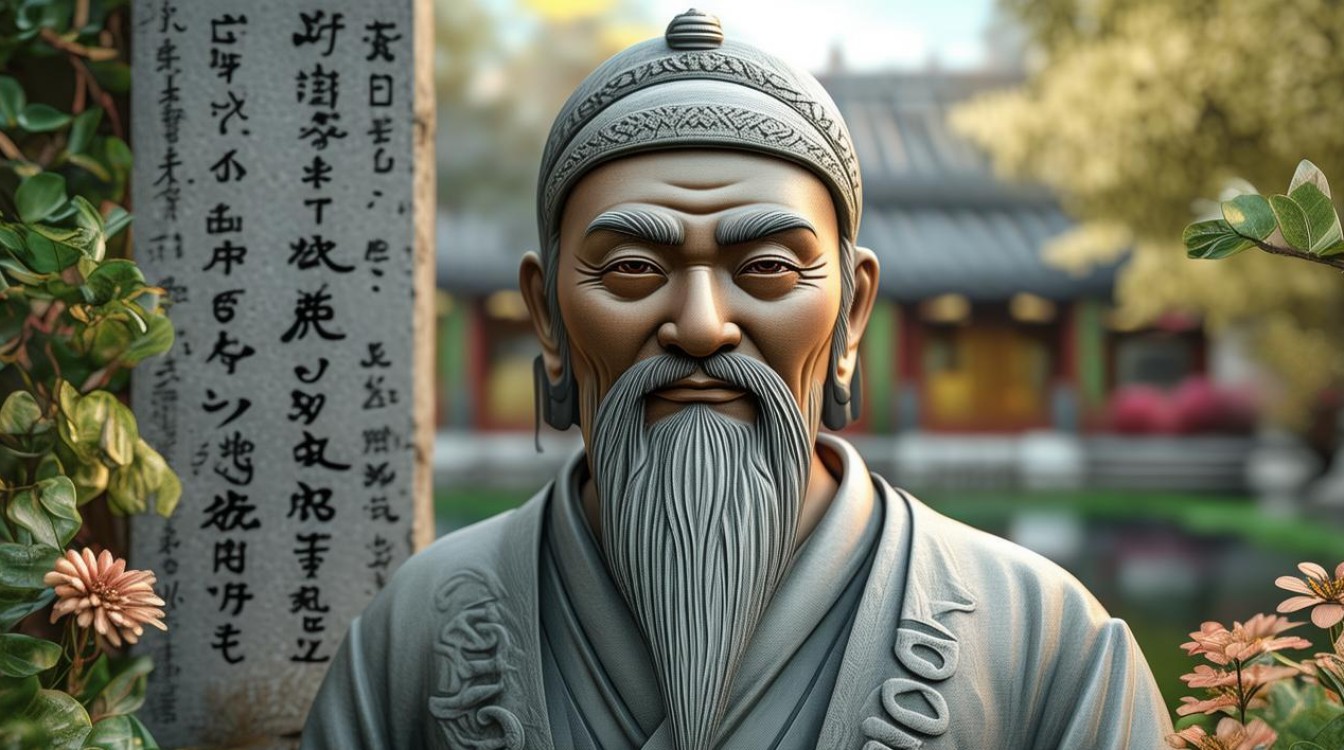

道济禅师,后世多尊称为“济公菩萨”,是南宋时期一位极具传奇色彩的高僧,他的生平融合了史实与民间传说,以“疯癫”、“慈悲”、“神通”的形象深入人心,成为佛教文化中独具一格的存在,更被后世尊为“活佛”,视为大乘菩萨道的践行者。

道济禅师俗家姓李,名修缘,出生于南宋绍兴十八年(1148年),出生于天台山(今浙江台州)一个官宦家庭,据史料记载,他年少时聪颖过人,后于灵隐寺出家,师从瞎堂禅师(慧远),出家后,道济并未遵循传统僧人的严谨戒律,反而以“破戒”示现:常着破衣烂衫,嗜酒食肉,言行疯癫,不守寺院规矩,甚至与市井之徒为伍,被时人称为“颠僧”或“济颠”,在这看似荒诞的外表下,却深藏慈悲济世之心与无碍智慧,他一生行迹多在江南一带,尤以杭州灵隐寺、净慈寺为中心,留下了诸多扶危济困、惩恶扬善的传说。

在民间叙事中,道济禅师的“神通”与“慈悲”相辅相成,他常以看似荒诞的方式行善:如在严冬将衣物布施给贫苦,自己却单衣薄衫;用看似戏谑的手段惩治恶霸,如将贪官的赃物化为香火钱布施穷人;甚至以“疯话”点化迷惘之人,使其顿悟佛法,相传他曾“飞来峰退兵”,用佛法化解战乱;“井中取药”,为瘟疫中的百姓治病;“戏弄秦桧”,以看似无礼的方式揭露奸臣恶行,这些传说虽未必尽属史实,却深刻反映了民间对“慈悲”“正义”的向往,也塑造了道济作为“菩萨”的精神内核——不拘泥于形式,以“无缘大慈,同体大悲”之心,随时随地救度众生。

从佛教思想层面看,道济禅师的“疯癫”实则是对禅宗“不立文字,教外别传”“直指人心,见性成佛”精神的生动诠释,他打破了传统僧人“威仪具足”的刻板形象,以“游戏三昧”的方式示现菩萨道:在“破戒”中显“持戒”(心戒),在“疯癫”中藏“智慧”,在“酒肉”中行“慈悲”,这种“大机大用,不涉言诠”的风格,与六祖惠能“佛法在世间,不离世间觉”的思想一脉相承,强调修行需融入生活,以平常心行菩萨道,他的行为看似“颠倒”,实则是对“法执”“我执”的破除,体现了“应无所住而生其心”的禅宗智慧。

道济禅师的影响力远超宗教范畴,成为中国文化中一个重要的文化符号,南宋嘉定二年(1209年),圆寂于净慈寺,世年六十二岁,后因民间信仰的推动,明清时期《济公传》等话本小说的流传,使其形象逐渐“神化”,被尊为“降龙罗汉”(一说为“定光佛”化身),更被道教吸纳为“罗汉”,在民间形成“济公信仰”,杭州灵隐寺、净慈寺仍保留道济禅师相关遗迹,每年吸引无数信众与游客,人们在此不仅缅怀这位“颠僧”,更寄托对慈悲、智慧、正义的期盼。

道济禅师生平与事迹简表

| 时期 | 关键事件 | 意义与影响 |

|---|---|---|

| 早年生活 | 1148年生于天台山官宦家庭,俗名李修缘。 | 出身优渥却看破红尘,为日后出家埋下伏笔。 |

| 出家修行 | 于灵隐寺出家,师从瞎堂禅师慧远。 | 系统学习禅宗经典,奠定修行基础,但逐渐形成“不拘戒律”的独特风格。 |

| 颠僧行世 | 常着破衣、嗜酒食肉,与市井为伍,行迹看似疯癫。 | 以“疯癫”破除世人执着,以“游戏三昧”示现菩萨道。 |

| 济世传说 | 传说中扶危济困(如井中取药)、惩恶扬善(如戏弄秦桧)、化解灾难(如飞来峰退兵)。 | 民间对其“慈悲”“神通”的信仰逐渐形成,成为“活佛”形象的源头。 |

| 圆寂与后世纪念 | 1209年圆寂于净慈寺,后世被尊为“降龙罗汉”“定光佛”。 | 从高僧到“菩萨”的演变,成为佛教与民间信仰融合的文化符号,影响延续至今。 |

相关问答FAQs

Q1:道济禅师真的是“疯僧”吗?他的“疯癫”行为有何深意?

A1:道济禅师的“疯癫”并非真正的精神失常,而是他践行菩萨道的“权巧方便”,在禅宗看来,修行不应拘泥于外在形式(如严格的戒律仪轨),而应注重内心的觉悟与慈悲,他以“破衣烂衫”示现对物质的超脱,以“嗜酒食肉”打破世人“形式化”的执念,以“与市井为伍”贴近众生、广结善缘,这种“疯癫”实则是“大智若愚”的体现,旨在破除人们对“修行”的刻板印象,引导众生关注“慈悲”与“智慧”的核心,是“应机说法”的独特方式。

Q2:为什么道济禅师被称为“活佛”?这一称号有何宗教与文化内涵?

A2:“活佛”是民间对道济禅师的尊称,源于对其“济世活人”事迹的推崇,在佛教中,“佛”是“觉者”的象征,而道济虽未达到佛的果位,但因其一生以慈悲心救度众生、以智慧点化迷惘,被民间视为“大菩萨”的化身,甚至认为是“佛”的应身(如“定光佛”化身),这一称号体现了大乘佛教“人人皆可成佛”“菩萨不舍众生”的思想,也反映了民间对“现世救度”的渴望——人们相信道济并未“圆寂”,而是以“活佛”之身继续在世间护佑众生,这种信仰超越了宗教范畴,成为中国文化中“慈悲济世”精神的象征。