在佛教的语境中,“功德”并非世俗意义上的“功劳”或“利益”,而是通过清净的发心与善行,在心识中种下的善业种子,最终能感召福报与智慧的增长,寺庙作为三宝(佛、法、僧)的住持之地,是众生种善根、修福慧的殊胜道场,而寺庙大门作为道场的“门户”,不仅是物理空间的入口,更象征着解脱之门、智慧之门、慈悲之门,修缮寺庙大门,看似是一项物质工程,实则蕴含着深远的佛教内涵与无量功德,其功德可从多个维度展开阐述。

护持三宝,续佛慧命的根本

寺庙是佛法住世的象征,佛像代表佛身,经典代表法身,僧众代表僧伽,三者构成佛教的核心,寺庙大门作为进入道场的“第一触点”,是护持三宝的“第一道防线”,若大门破损、倾斜、荒芜,不仅影响寺庙的庄严,更可能让众生心生轻慢,错失入寺闻法、种善根的机会。《地藏经》云:“若能塑画形像,乃至供养一香一花,转少善根,得多福利。”修缮大门,正是通过“塑画形像”般的庄严工程,让三宝住处焕然一新,延续佛法的慧命,从因果角度看,护持三宝属于“护法功德”,是佛弟子应尽的职责,其功德如同为众生种下解脱的“种子”,未来能感召佛法兴盛、正法住世的果报。

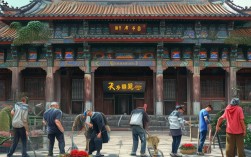

接引众生,广种善缘的桥梁

寺庙大门是众生与三宝结缘的“起点”,许多人对佛法的好奇、对信仰的追寻,往往始于寺庙的庄严景象,若大门破旧、凋敝,可能让人生出“道场衰败”的误解,从而退失亲近三宝的意愿;反之,若大门巍峨、整洁,金碧辉煌,便能吸引众生驻足、礼拜,乃至生起恭敬心与信心,修缮大门的过程,本身就是一次接引众生的善缘:施工中,工人与信众的协作能传递团结;完工后,庄严的大门能让人生起“此处有佛法”的向往,正如《妙法莲华经》所言:“若人散乱心,入于塔庙中,一称南无佛,皆共成佛道。”修缮大门,正是为众生创造“入塔庙”的机会,让无数迷茫的心灵通过这道门,与三宝结下生生世世的善缘,功德不可思议。

布施修福,破除贪执的修行

修缮寺庙大门需要资金、物资与人力,这背后是“布施”的修行,佛教将布施分为“财布施”“法布施”“无畏布施”,其中财布施能直接感召富贵的果报,参与修缮大门的善信,无论是慷慨解囊的供养者,还是出钱出力的参与者,都是在践行“舍”的智慧——舍去对财物的执着,舍去“我执”与“我慢”,正如《金刚经》所说:“菩萨于法,应无所住,行于布施。”若能以“无所住”的心参与修缮,不执着于“我做了多少功德”,则功德更大;反之,若为了求名声、求回报而行布施,则功德会打折扣,修缮大门的过程也是“供养三宝”的体现,将财物用于庄严道场,比用于个人享乐更具意义,如同将“种子”种在肥沃的福田中,未来收获的福报也更殊胜。

庄严国土,净化心灵的象征

佛教讲“庄严国土,利乐有情”,寺庙的庄严不仅是外在的装饰,更是内在心灵的映射,寺庙大门作为道场的“脸面”,其庄严与否直接影响众生的内心感受,若大门古朴典雅、雕梁画栋,能让人生起对传统文化的敬畏;若大门整洁肃穆、光明敞亮,能让人心绪宁静、烦恼减少,修缮大门,正是通过外在的“庄严”,引导众生向内“净化心灵”,从世间法角度看,寺庙是社区的信仰中心,庄严的大门能提升周边环境的气场,让居民心生安宁;从出世间法角度看,这种庄严能唤醒众生本具的佛性,让人在观照外在美时,体会到内心的清净与慈悲,正如《华严经》所言:“一切唯心造”,外在的庄严能辅助内心的修行,功德自然增长。

破除障碍,增长福慧的助力

佛教认为,众生的烦恼与障碍,源于过去世的恶业;而通过行善积德,能消除业障、增长福慧,修缮寺庙大门,属于“造寺”的功德,而“造寺”的功德在诸多善行中尤为殊胜。《盂兰盆经》记载,若能“供养十方僧众,能造福度亡”,而寺庙是僧众修行、弘法的场所,修缮寺庙大门即是护持僧团,间接供养十方僧众,能消除过去世的宿业,化解当下的违缘,有人修行多年却障碍重重,可能是福慧不足,参与修缮大门后,通过布施与护持,能积累福报,消除障碍;有人家庭不和、事业不顺,通过发心参与,能培养慈悲心与责任感,改善人际关系,感召顺缘,这种“破障”的功德,并非迷信,而是通过善行转化心识的必然结果——当心念从“自私”转向“利他”,从“执着”转向“放下”,自然能减少烦恼,增长智慧。

传承文化,启迪后世的善举

寺庙不仅是宗教场所,更是传统文化的载体,许多寺庙大门融合了建筑、雕刻、绘画等艺术形式,承载着历史与文化的记忆,修缮寺庙大门,既是对宗教文物的保护,也是对传统文化的传承,唐代寺庙大门的恢弘、宋代寺庙大门的精致、明清寺庙大门的典雅,都是中华文明的瑰宝,通过修缮,这些文化遗产得以留存,让后人能通过寺庙大门,感受到古人的智慧与信仰的力量,从佛教教育角度看,庄严的大门能让孩子从小对传统文化产生兴趣,种下“正信”的种子;对成年人而言,能在参观中体会到“敬畏”与“感恩”,启发对生命意义的思考,这种“传承”的功德,超越了个人与时代的局限,利益千秋万代。

修寺庙大门的不同功德层次(简表)

| 发心层次 | 功德表现 | 感果方向 |

|---|---|---|

| 清净心(无相) | 不执着于相,不求回报 | 智慧增长,速证菩提 |

| 菩提心(利他) | 为众生离苦得乐,续佛慧命 | 福报绵长,生生世世利他 |

| 功利心(求果) | 为求财富、健康等世间利益 | 福报有限,易享尽 |

| 敷衍心(应付) | 出钱出力少,发心不真诚 | 功德微薄,难感善果 |

修寺庙大门的功德,远不止“修缮建筑”本身,而是涵盖了护持三宝、接引众生、布施修福、庄严国土、破除障碍、传承文化等多个层面,其功德的大小,取决于发心的清净与否——若以“为利益一切众生”的菩提心为出发点,功德如虚空般无量;若仅以“求世间福报”的发心参与,功德亦如秋收般真实,但无论发心如何,只要参与其中,便是在心识中种下善的种子,未来必将开花结果,正如星云大师所言:“功德的本质是心地的转化,外在的善行是内心的镜子。”修缮寺庙大门,不仅是为了让道场更庄严,更是为了通过这一过程,让每个人的内心更清净、更慈悲、更智慧,最终实现“自利利他”的圆满。

相关问答FAQs

Q1:修寺庙大门的功德和普通布施有什么不同?

A:普通布施(如施贫、济困)多直接帮助个体,属于“财布施”或“无畏布施”,能感召现世的福报(如财富、健康);而修寺庙大门属于“护法布施”与“法供养”,不仅包含财布施,更通过庄严三宝道场,间接利益无数众生(如接引信众、弘法利生),功德更深远,寺庙是“福田”,在此布施如同将种子种在“肥沃的福田”中,感召的福报不仅更殊胜,还能增长智慧(因三宝代表智慧),而普通布施多偏重福报,修寺庙大门的功德兼具“世间福报”与“出世间智慧”,是“福慧双修”的善行。

Q2:没有很多钱,如何参与修寺庙大门的功德?

A:功德的大小不取决于财物多少,而取决于发心的清净与行动的真诚,即使没有很多钱,仍可通过以下方式参与:

- 随喜赞叹:看到他人发心修缮,心生欢喜,默默随喜(如念诵“随喜功德”),功德与供养者无异;

- 出力参与:若体力允许,可参与施工中的辅助工作(如打扫、搬运材料),以“身力行”积累功德;

- 广为宣传:将修缮寺庙大门的意义告知亲友,鼓励更多人参与,属于“法布施”,能扩大善行的影响力;

- 至诚回向:每日念诵经文或善行后,将功德回向给“修缮大门顺利、众生离苦得乐”,以清净心回向,功德更圆满。

正如《地藏经》所言:“复次,地藏!若未来世,有善男子、善女人,遇佛形像、菩萨形像、辟支佛形像、转轮王形像,布施供养,瞻礼赞叹,得无量福。”发心清净,哪怕只做一点点,也能积累无量功德。