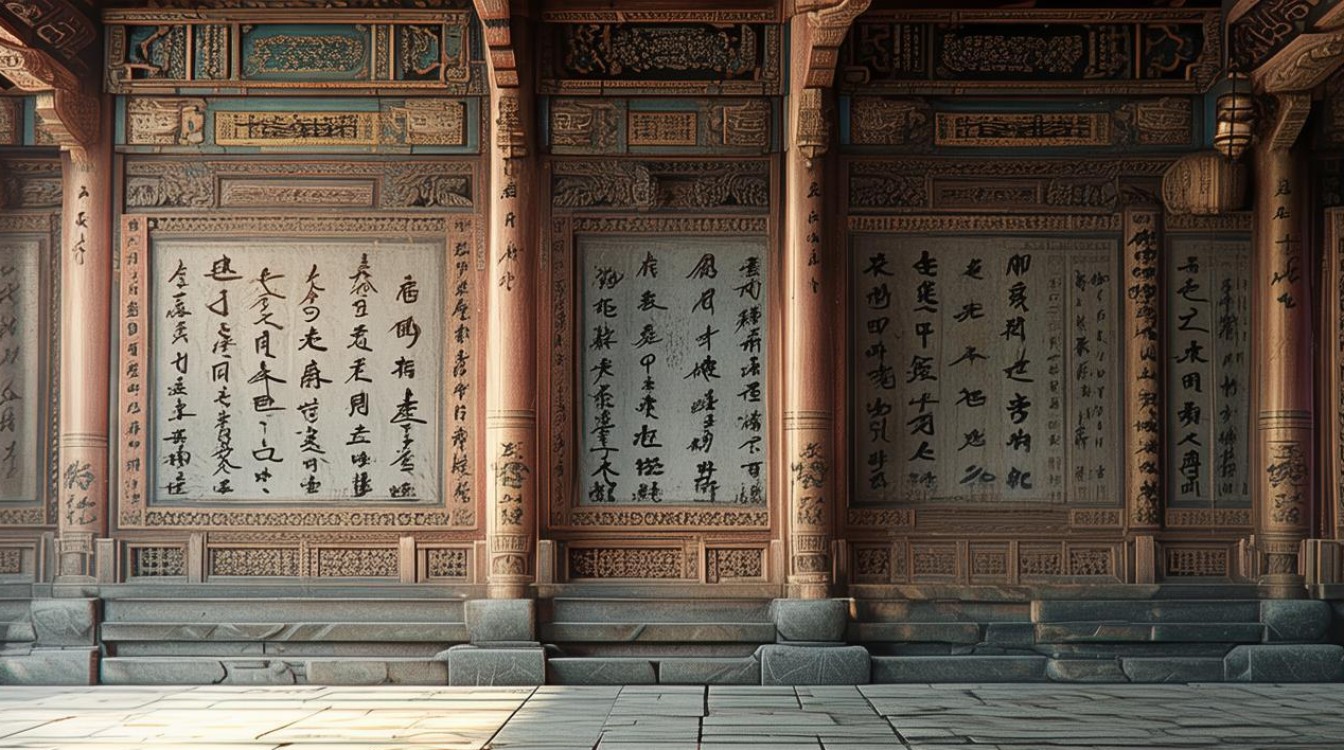

寺庙殿堂,作为中国传统文化的重要载体,不仅是宗教信仰的物质寄托,更是文人墨客寄托情思、感悟人生的诗意空间,自魏晋南北朝佛教兴盛以来,寺庙殿堂便频繁出现在诗词中,或写其幽静清寂,或叹其历史沧桑,或借禅意抒怀,留下了无数经典篇章,这些诗词以殿堂为镜,映照出中国文人的精神世界与审美情趣,也成为解读佛教文化与文学交融的重要密码。

不同朝代的诗人对寺庙殿堂的描摹各有侧重,唐代寺庙林立,文人常游历其间,创作出大量空灵隽永的诗作,王维的《题破山寺后禅院》堪称典范:“清晨入古寺,初日照高林,曲径通幽处,禅房花木深。”诗中以“古寺”“高林”“曲径”“禅房”等意象,勾勒出寺庙殿堂与自然融为一体的静谧之美,“山光悦鸟性,潭影空人心”更以禅意升华,将殿堂的宗教功能与心灵的净化巧妙结合,杜牧的《江南春》则从宏观视角切入:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”以“四百八十寺”的虚指,勾勒出南朝寺庙的繁盛,而“烟雨”的朦胧意象,又为这些殿堂笼罩上一层历史的沧桑感,暗含兴亡之叹。

宋代文人更注重哲理思辨,寺庙诗词常带有理性色彩,苏轼的《题西林壁》借庐山寺庙说理:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中。”诗中的“西林”虽为寺庙,但重点已不在殿堂本身,而通过“庐山”意象探讨认知与客观的关系,将宗教场所转化为哲思的载体,陆游的《游山西村》中“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,虽未直言寺庙,但“萧鼓追随春社近,衣冠简朴古风存”的乡村场景中,常伴有寺庙的影子,暗含对淳朴民风与宗教传统的向往。

明清时期,寺庙诗词或承袭唐风,或另辟蹊径,唐寅的《桃花庵歌》有“桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙,酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠”之句,虽未直接写殿堂,但“桃花庵”实为寺庙别称,诗中以超脱之态呼应寺庙的出世精神,展现出文人避世与入世的矛盾心境。

为更直观展现不同时期寺庙殿堂诗词的特点,可整理如下:

| 朝代 | 代表诗人 | 经典诗句 | 意境特点 |

|---|---|---|---|

| 唐代 | 王维 | 曲径通幽处,禅房花木深 | 空灵静谧,禅意悠远 |

| 唐代 | 杜牧 | 南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中 | 历史沧桑,气象宏阔 |

| 宋代 | 苏轼 | 不识庐山真面目,只缘身在此山中 | 哲理思辨,寓理于景 |

| 明代 | 唐寅 | 酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠 | 超脱世俗,率性自然 |

这些诗词中的寺庙殿堂,既是实体空间,更是精神符号,它们或为文人提供避世之所,如常建的“清晨入古寺”,在晨钟暮鼓中洗涤尘俗;或成为历史见证,如杜牧笔下的“南朝四百八十寺”,在烟雨中诉说着朝代更迭;或化作哲思媒介,如苏轼的“不识庐山真面目”,在殿堂与山水的交融中探讨人生真谛,殿堂的飞檐斗拱、青灯古佛,在诗人笔下化为永恒的意象,承载着中国人对超越性精神世界的追求。

相关问答FAQs:

Q1:寺庙殿堂诗词中最常见的意象有哪些?

A1:寺庙殿堂诗词中常见意象包括“钟声”(如张继“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”)、“古木”(如王维“古木无人径,深山何处钟”)、“青灯”(如李商隐“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”以青灯喻禅心)、“禅房”(如王维“禅房花木深”)等,这些意象或烘托幽静氛围,或象征宗教修行,或寄托孤独愁绪,共同构建出寺庙诗词的独特意境。

Q2:这些诗词如何体现佛教文化与文学的融合?

A2:佛教文化与文学的融合主要体现在三个方面:一是意境营造,如王维诗中“空山”“无人”等意象,暗合佛教“空寂”思想;二是哲理表达,如苏轼“不识庐山真面目”借寺庙探讨“缘起性空”的佛理;三是情感寄托,如文人通过寺庙诗词抒发对超脱尘世的向往(如李白“我本楚狂人,凤歌笑孔丘,手持绿玉杖,朝辞黄鹤楼,五岳寻仙不辞远,一生好入名山游”中隐含的出世情怀),将佛教的“无常”“无我”等观念转化为文学表达,实现了宗教思想与艺术形式的统一。