慧宗法师的讲座在近年来广受关注,其内容以佛法的智慧为根基,结合现代人的生活困境与心灵需求,深入浅出地阐释了心性修养、烦恼转化、生命觉醒等核心议题,法师的讲学风格既不失佛法的严谨与深刻,又充满对众生的慈悲与关怀,让不同年龄、不同背景的听众都能从中获得启发,找到安顿心灵的路径。

讲座的核心始终围绕“心”展开,法师常言:“一切法从心想生,烦恼皆由心念起。”他认为,现代人之所以感到焦虑、迷茫、痛苦,根源在于对“自我”的执着,以及对无常的无知,在讲座中,法师通过经典案例与日常生活的结合,引导听众认识“心”的本性——本自清净,本自具足,他提到一位因工作压力而失眠的年轻人,起初试图通过药物或逃避解决问题,却陷入更深的痛苦,法师引导他观察:当“我工作没做好会怎样”的念头升起时,身体是否紧绷?情绪是否波动?通过持续觉察,年轻人发现“烦恼”并非实体,只是心念的生灭,久而久之,他学会了与压力共处,失眠问题自然缓解,这便是法师强调的“观照内心”——不评判、不执着,只是如实地看见念头的来去,从而从烦恼的漩涡中抽离。

针对现代人普遍存在的“比较心”与“得失心”,法师在讲座中多次阐释“无常”的智慧,他说:“世间万物皆在变化,执着于恒常本就是痛苦的根源。”他以四季更替、草木荣枯为例,说明“无常”并非消极,而是提醒我们珍惜当下,有人因失去晋升机会而消沉,法师反问:“若将人生看作一场长跑,暂时的落后是否意味着结局已定?”他鼓励听众将“得失”转化为成长的契机:失去时,反思自己的不足;得到时,感恩他人的帮助,同时保持谦卑,这种“以无常为常,以得失为修”的态度,帮助许多人走出了患得患失的困境,在变化中找到了内心的稳定。

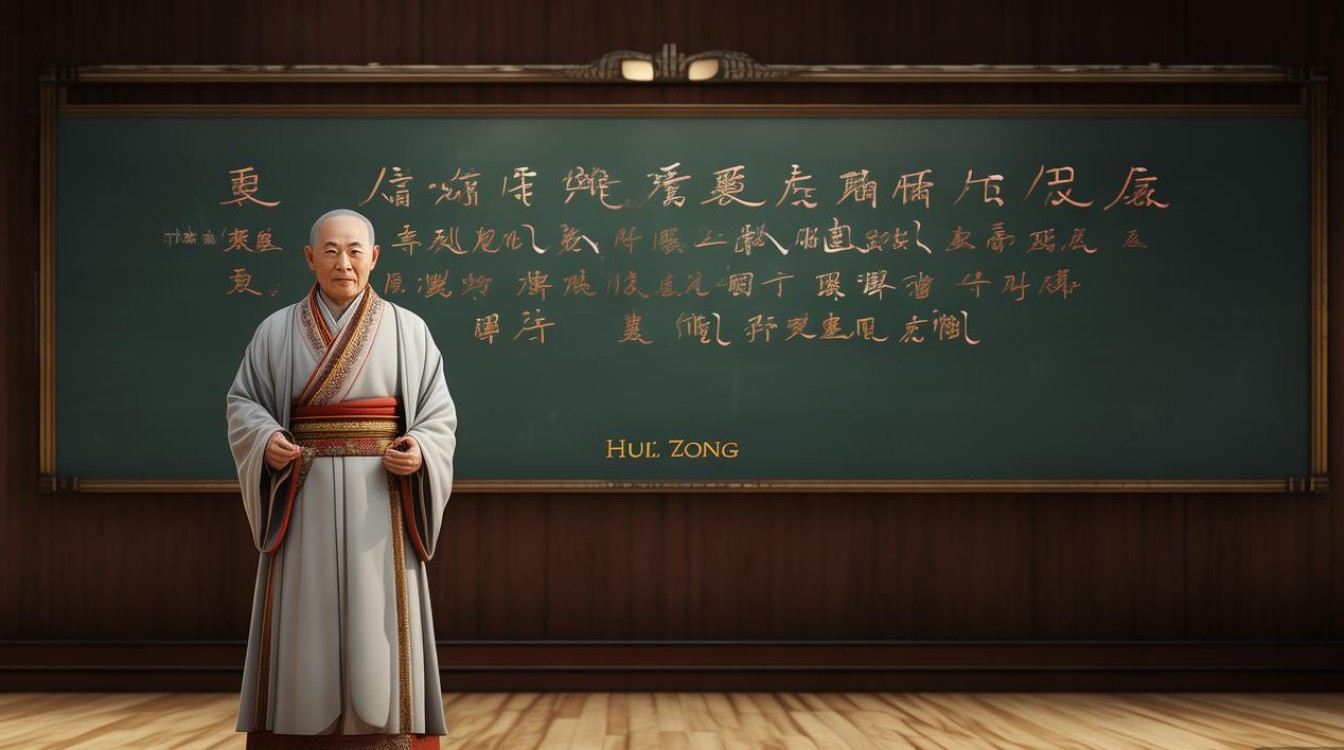

在实践层面,法师提出了“在生活中修行”的理念,强调佛法不是遥不可及的玄理,而是融入日常的行动,他归纳出“四步修心法”,帮助听众将智慧转化为生活能力:

| 核心步骤 | 具体阐释 | 日常应用示例 |

|---|---|---|

| 觉察 | 觉知当下的身心状态,包括念头、情绪、身体感受 | 吃饭时专注食物的味道,不边吃边看手机;与人交谈时,留意自己的语气是否急躁 |

| 接纳 | 对觉察到的一切不抗拒、不批判,允许其自然存在 | 感到焦虑时,不强迫自己“立刻平静”,而是对自己说:“我现在确实很焦虑,没关系” |

| 观照 | 以“旁观者”的心态看待念头与情绪,不被其牵着走 | 当愤怒升起时,在心里默默标记:“这是愤怒的念头”,而非立即发火或压抑 |

| 转化 | 用智慧引导心念,将烦恼转化为善念与行动 | 因同事误解而委屈时,将抱怨转化为沟通的愿望:“我该如何表达,让他理解我的立场” |

法师特别强调,修行的关键是“持续”与“耐心”,他比喻:“心性的修养如同打磨璞玉,不可能一蹴而就,每天打磨一点点,时间久了自然会显现光泽。”他建议听众从“微习惯”开始,比如每天花5分钟静坐,专注于呼吸;或是在遇到挫折时,先深呼吸三次,再反应,这些看似简单的行动,长期坚持却能改变心念的惯性,让内心逐渐变得澄明、柔软。

讲座中还涉及“慈悲”的培养,法师认为,智慧与慈悲如同鸟之双翼,缺一不可,真正的智慧不仅是明白道理,更要有利益他人的愿力,他分享了一个故事:一位听众在听完讲座后,主动帮助独居老人买菜、打扫,原本内向的她因此收获了更多友谊与内心的充实,法师说:“当我们为他人付出时,‘自我’的执着会自然淡化,内心会充满温暖与力量。”这种“自利利他”的慈悲实践,让佛法不再是书本上的文字,而是照亮自己、温暖他人的光。

慧宗法师的讲座是一场关于“心灵觉醒”的智慧启迪,他不回避现代人的困境,而是直面烦恼,从佛法的角度给出切实可行的解决方案,通过觉察内心、接纳无常、在生活中修行、培养慈悲,听众不仅能缓解当下的痛苦,更能建立一种积极、从容的生命态度——无论外界如何变化,心中始终有一片安宁的港湾。

相关问答FAQs

问:普通人工作繁忙,如何坚持讲座中提倡的日常禅修?

答:法师建议采用“碎片化修习”的方式,不必刻意安排长时间静坐,通勤时可专注观察呼吸,感受气息的出入;工作间隙中,花1分钟觉察身体的紧张部位(如肩膀、眉头),有意识地放松;睡前不刷手机,而是躺下来扫描全身,从脚到头逐一放松,关键是把“修心”融入日常,让每一次呼吸、每一个动作都成为修行的机会,积少成多,自然能培养定力与觉察力。

问:讲座中的智慧是否只适用于佛教徒?非佛教徒能从中获得什么?

答:法师的讲座以普世智慧为核心,不局限于宗教形式,非佛教徒同样能受益。“觉察情绪”“接纳无常”“转化烦恼”等方法,本质是心理学与哲学层面的心性修养,适用于任何希望提升生活质量的人,非佛教徒可将其视为“心灵工具”,帮助自己管理情绪、改善人际关系、找到生命意义,无需接受宗教教义,只需在生活中实践这些智慧,就能获得内心的平静与力量。