庙宇菩萨开光仪式是汉传佛教、藏传佛教及部分民间信仰中,为神像、佛像赋予“灵性”的重要宗教仪式,承载着信众对神灵的敬畏、对美好生活的祈愿,以及传统文化中“敬天法祖”的精神内核,这一仪式历史悠久,融合了佛教教义、中国传统文化与民间信仰习俗,形成了一套庄重、严谨且具有象征意义的流程,既是对神像的“唤醒”,也是对信众心灵的净化与启迪。

历史渊源与文化背景

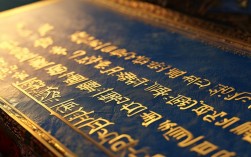

开光仪式的雏形可追溯至佛教传入中国的早期,在印度佛教中,佛像的“开光”称为“开眼”或“开眼供养”,源于《大藏经》中“佛告阿难:若有人作佛像,先开眼者,得无量福”的记载,意为通过特定仪轨,使佛像具备“接引信众、护佑众生”的宗教意义,随着佛教中国化,开光仪式逐渐吸收了中国传统的祭祀文化、道教“开光”仪轨及民间“点睛”习俗,例如汉代“画龙点睛”的传说、道教“敕封法器”的仪式元素,形成了兼具佛教神圣性与中华文化特色的开光体系。

唐代以后,随着佛教的兴盛,庙宇开光仪式逐渐规范化,明清时期基本定型为“请圣、净坛、诵经、点睛、说咒、回向”等核心环节,成为庙宇建成、佛像安毕后不可或缺的宗教活动,在民间,开光不仅是宗教仪式,更被视为社区凝聚力的象征——通过共同参与,强化信众对共同信仰的认同,传承道德伦理与文化价值观。

开光仪式的主要流程

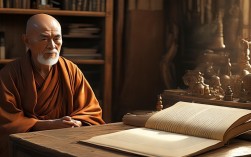

庙宇菩萨开光仪式通常由德高望重的僧侣(如方丈、高僧)主持,需择取黄道吉日(多为农历初一、十五或佛教重要节日),流程严谨且环环相扣,每个环节均蕴含深刻的宗教寓意,以下是主要流程及内容:

(一)前期准备

- 选址与坛场布置:仪式多在庙宇大殿前或特定法坛举行,坛场需悬挂幡旗、供桌,摆放佛像、法器(如杨枝甘露、镜、磬、木鱼、引磬等)、供品(鲜花、水果、素斋、灯烛、香等),供品象征“清净、圆满”,鲜花代表“因”,水果寓意“果”,灯烛象征“智慧光明”。

- 法器与物品准备:需备“开光用具”(如朱砂毛笔、孔雀毛、甘露水、镜),其中朱砂用于“点睛”,孔雀毛象征“清净无染”,甘露水(以诵经加持的清水)代表“净化”,镜寓意“观照自性”。

- 人员邀请:邀请住持或高僧主法,辅以僧众诵经,信众可参与祈福,但需保持庄重仪态。

(二)正式仪式

仪式以“诵经”贯穿始终,核心环节为“开光点睛”,具体流程如下:

| 环节 | 象征意义 | |

|---|---|---|

| 洒净净坛 | 高僧以杨枝蘸甘露水,遍洒坛场、佛像及信众,同时诵《大悲咒》《净水咒》。 | 净化道场空间、佛像及信众身心,驱除邪秽,为仪式营造清净庄严的氛围。 |

| 诵经请圣 | 僧众齐诵《心经》《楞严咒》《往生咒》等,祈请诸佛菩萨、护法神降临坛场。 | 迎请圣众加持,证明仪式的正当性与神圣性,体现“佛力加持”的核心信仰。 |

| 开光点睛 | 主法高僧用朱砂毛笔,轻点佛像双眼(象征“开慧眼”),再点额头(“开天眼”)、嘴唇(“开口说法”)、心口(“通佛心”),同时高唱“开光咒”。 | 赋予佛像“灵性”,使其成为信众与佛菩萨沟通的“桥梁”;“点睛”象征唤醒佛性,信众通过观想,生起恭敬与信心。 |

| 说咒加持 | 主法僧持咒(如“唵 阿吽 班杂咕噜吽”),以镜、灯、绕佛等方式,进一步加持佛像。 | 通过咒力与象征物,强化佛像的“护佑”功能,镜象征“观照众生”,灯代表“破除无明”。 |

| 回向祈福 | 将仪式功德回向给一切众生,祈愿国泰民安、风调雨顺、信众平安顺遂。 | 体现佛教“慈悲利他”精神,将个人信仰扩展为集体福祉,强化仪式的社会价值。 |

(三)后续法事

仪式结束后,庙宇常举行“祈福法会”或“皈依仪式”,信众可焚香、礼拜、供养,或为家人祈平安;部分庙宇还会分赠“开光法物”(如开光手串、护身符),供信众佩戴,以延续法会加持。

仪式的文化内涵与社会功能

开光仪式并非简单的“迷信活动”,而是融合宗教、哲学、伦理的文化符号,具有多重深层意义:

-

宗教层面:人神沟通的媒介

在佛教观念中,佛像本身是“佛的象征”,而非神灵本身,开光仪式通过“点睛”等环节,将信众的“恭敬心”与“佛性”连接——正如《金刚经》所言“凡所有相,皆是虚妄”,佛像的意义在于引导信众“见相非相”,体悟“自性是佛”,仪式中的诵经、持咒,则是借助佛菩萨的“愿力”,帮助信众生起信心,从而在日常生活中践行慈悲、智慧。 -

文化层面:传统价值观的传承

仪式中的“供品”“净坛”“回向”等环节,体现了中华文化“敬天爱人”“惜福感恩”的价值观:鲜花水果象征“惜物”,甘露水代表“清净”,回向祈福则强调“利他”,通过代代相传的开光仪式,这些价值观以具象化的方式融入信众生活,成为维系社会道德的隐性力量。 -

社会层面:社区凝聚的纽带

在传统社会中,庙宇是社区公共活动的中心,开光仪式往往吸引全村、全族共同参与,信众通过共同筹备法会、参与仪式,强化了对共同体的归属感;仪式后的斋宴、交流活动,则进一步促进了人际和谐,形成“宗教-社会”良性互动。

现代演变与争议

随着社会发展,开光仪式在保留核心环节的同时,也出现了一些变化:部分庙宇为适应旅游需求,推出“公益开光”“文化体验开光”,简化流程并增加讲解,强调其文化属性而非宗教神秘性;另有一些现象引发争议,如“高价开光”“开光商业化”,偏离了仪式“净化心灵、利他济世”的初衷,对此,佛教界强调“开光的关键在心而非形”,正如太虚大师所言“仰止唯佛陀,完成在人格”,信众应通过仪式培养内在信仰,而非执着于外在形式。

相关问答FAQs

Q1:普通人可以参与庙宇菩萨开光仪式吗?需要准备什么?

A:普通人可以参与,无论是否为佛教信徒,参与时需保持庄重、恭敬的态度,建议穿着朴素(避免暴露、鲜艳服饰),进入坛场前关闭手机或调至静音,不可随意走动、喧哗,也不得触摸法器或佛像,可自带鲜花、水果(庙宇通常也有统一供品),或随缘捐赠香油钱,主要用于仪式开销及庙宇维护,核心是以“清净心”参与,感受仪式的文化氛围,而非追求“功利性”加持。

Q2:开光后的菩萨像有什么讲究?如何供奉?

A:开光后的菩萨像被视为“有灵性”的宗教象征,供奉时需注意:① 安置于清净、高处(如佛龛、书架顶层),避免与杂物、污秽物(如鞋袜、卫生间)同置;② 定期清洁(用软布擦拭,避免水浸),供奉时可上香(三支为宜,象征“戒、定、慧”)、供水(每日更换,象征“甘露”)、供花果(象征“善因善果”);③ 供奉核心在于“心诚”,正如《华严经》所言“一切唯心造”,信众应通过菩萨像的提醒,在生活中践行慈悲、智慧,而非依赖“偶像”获得福报,若搬家或不再供奉,可送回庙宇,以恭敬心处理,不可随意丢弃。