敦煌,这座大漠中的艺术宝库,历经千年风沙,依然以其绚烂的彩绘艺术震撼着世界,敦煌菩萨图片作为敦煌壁画的重要组成部分,不仅是佛教艺术的瑰宝,更是古代艺术家信仰与智慧的结晶,见证了丝绸之路上多元文化的交融与碰撞,这些菩萨形象或庄严慈悲,或灵动飘逸,或华美富丽,每一笔色彩、每一处线条都承载着深厚的历史文化内涵,成为后人研究古代宗教、艺术、服饰、民俗的珍贵视觉资料。

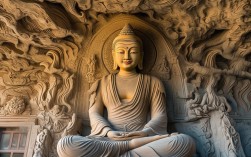

敦煌菩萨图片的历史源流可追溯至十六国时期,历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等十余个朝代的营建,历时千年,不同朝代的菩萨形象因时代审美、宗教思想和文化交流的差异,呈现出鲜明的时代特征,早期(北魏时期)的菩萨形象深受印度犍陀罗艺术和西域风格影响,面相浑圆,身形瘦长,服饰以“褒衣博带”为特点,线条刚劲有力,色彩质朴厚重,如第257窟的菩萨画像,眉眼细长,嘴角微扬,既有西域的神秘感,又融入中原的含蓄之美,到了西魏、北周时期,受中原“秀骨清像”审美思潮影响,菩萨形象逐渐变得清秀飘逸,服饰线条更加流畅,色彩开始运用青绿、赭石等柔和色调,第285窟的菩萨画像便是典型,面容清俊,身姿轻盈,衣袂飘飘,充满动感。

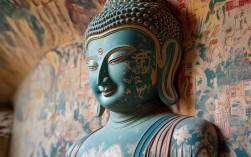

隋唐时期是敦煌艺术的鼎盛时代,菩萨形象也达到了艺术巅峰,此时的菩萨面相丰满圆润,眉如弯月,眼似双杏,鼻梁挺直,唇若涂朱,展现出“雍容华贵、慈悲庄严”的盛唐气象,色彩运用更加大胆丰富,青金石、朱砂、石绿、金箔等矿物颜料被广泛使用,使得画面金碧辉煌、绚丽夺目,第57窟的“美人菩萨”被誉为“东方维纳斯”,她头戴化佛宝冠,颈饰项圈,臂戴钏镯,上身半裸,披帛绕肩,下身着长裙,姿态优雅,神情温柔,将菩萨的慈悲与女性的柔美完美结合,唐代菩萨的服饰也极尽奢华,裙裾上绘有精美的团花纹、联珠纹,披帛上点缀着散花,尽显皇家气派,中晚唐时期,菩萨形象逐渐世俗化,面容更加亲切,如第158窟的“涅槃经变”中的菩萨群像,他们或哀婉,或沉思,或低语,仿佛世间凡人的情感写照,拉近了与信众的距离。

五代、宋、西夏、元时期,敦煌地区虽历经政权更迭,但菩萨画像的绘制依然延续了唐代的传统,并在细节上有所创新,这一时期的菩萨形象更加注重装饰性,头冠、璎珞、臂钏等饰件愈发繁复华丽,色彩搭配也更加细腻,多用暖色调,如朱红、橙黄,营造出温馨祥和的氛围,第61窟的“五台山图”中的菩萨画像,不仅形象生动,还融入了大量的建筑、山水、人物等背景元素,展现出“菩萨行于世间,度化众生”的宗教理念。

敦煌菩萨图片的艺术特色主要体现在色彩、线条、造型和构图四个方面,色彩上,古代艺术家以天然矿物颜料为基础,经过研磨、调配,形成了独特的“敦煌色谱”,这些颜料色彩饱和度高,稳定性强,历经千年依然鲜艳如初,青金石的深邃、朱砂的热烈、石绿的清新、金箔的辉煌,共同构成了敦煌壁画绚丽多彩的视觉效果,线条上,艺术家们运用“铁线描”“兰叶描”“折芦描”等多种技法,或刚柔并济,或飘逸灵动,将菩萨的衣袂、璎珞、发丝刻画得栩栩如生,如唐代菩萨的披帛,线条流畅如行云流水,展现出“吴带当风”的艺术效果,造型上,菩萨形象既有宗教的庄严神圣,又不失艺术的生动真实,艺术家通过对面容、身姿、服饰的精细刻画,将菩萨“慈悲为怀、智慧圆融”的宗教内涵具象化,使观者心生敬畏,构图上,敦煌菩萨图片多采用“中心式”“对称式”或“散点式”构图,或单独成像,或组合成群,背景常配以莲花、火焰、飞天、祥云等元素,营造出神圣而浪漫的氛围。

不同朝代敦煌菩萨的艺术特点可通过下表简要对比:

| 朝代 | 面相特征 | 色彩风格 | 服饰纹样 | 动态姿态 |

|---|---|---|---|---|

| 北魏 | 浑圆瘦长 | 质朴厚重 | 褒衣博带,简洁 | 端庄肃穆 |

| 西魏北周 | 清秀俊逸 | 柔和淡雅 | 披帛绕肩,飘逸 | 轻盈灵动 |

| 隋唐 | 丰满圆润 | 金碧辉煌 | 华美繁复,团花纹 | 雍容华贵,舒展自如 |

| 五代宋元 | 世俗化,亲切 | 细腻温馨 | 极致装饰,联珠纹 | 温和自然,贴近生活 |

敦煌菩萨图片不仅是艺术的瑰宝,更是文化的载体,从宗教层面看,它们是佛教“慈悲”“智慧”“普度众生”思想的视觉化表达,通过菩萨的庄严形象和感人故事,引导信众向善,追求精神解脱,从文化交流层面看,敦煌菩萨形象融合了印度、波斯、希腊等外来艺术元素,并结合中原传统绘画技法,形成了独具特色的敦煌艺术体系,成为丝绸之路上多元文化交融的见证,从艺术传承层面看,敦煌菩萨的设色、线条、构图等技法,对后世的绘画、雕塑、工艺美术等产生了深远影响,至今仍为艺术家们所借鉴和学习,随着现代科技的发展,敦煌艺术通过数字化技术得以永久保存和广泛传播,彩绘敦煌菩萨图片也以新的形式走进公众视野,成为连接古今、沟通中外的文化桥梁。

相关问答FAQs

Q1:敦煌菩萨的颜料为何能历经千年不褪色?

A:敦煌菩萨壁画颜料多采用天然矿物和部分有机物制成,具有极强的稳定性和耐久性,青金石来自阿富汗,主要成分为钠铝硅酸盐,色彩深邃;朱砂主要成分为硫化汞,呈现鲜艳的红色;石绿主要成分为孔雀石或硅孔雀石,色彩清新,这些矿物颜料颗粒细腻,与壁画基底(如草泥层)结合紧密,且古代艺术家在绘制前会对颜料进行精细研磨和调配,部分颜料中还加入了动物胶、植物胶等黏合剂,增强了颜料的附着力,敦煌地区气候干燥,紫外线较弱,壁画长期处于相对稳定的环境中,这也是颜料得以保存千年的重要原因。

Q2:敦煌菩萨形象与印度、中原佛教艺术有哪些融合与演变?

A:敦煌菩萨形象的演变是中外艺术融合的典型过程,早期(北魏)受印度犍陀罗艺术影响,菩萨形象带有明显的西域特征,如高鼻深目、通肩袈裟,同时融入中原“秀骨清像”的审美,形成清瘦飘逸的风格,隋唐时期,随着中原文化的繁荣,菩萨形象逐渐印度化减弱,中原化增强,面容丰满圆润,服饰华丽繁复,如“褒衣博带”式的袈裟和裙裾,纹样中融入了大量的中原传统图案,如卷草纹、宝相花等,唐代以后,菩萨形象进一步世俗化,融入了更多中原女性的柔美气质,如“美人菩萨”的出现,体现了佛教艺术与中国传统文化、社会审美的深度融合,这一过程不仅展现了佛教艺术的本土化,也反映了丝绸之路上各民族文化的交流与互鉴。