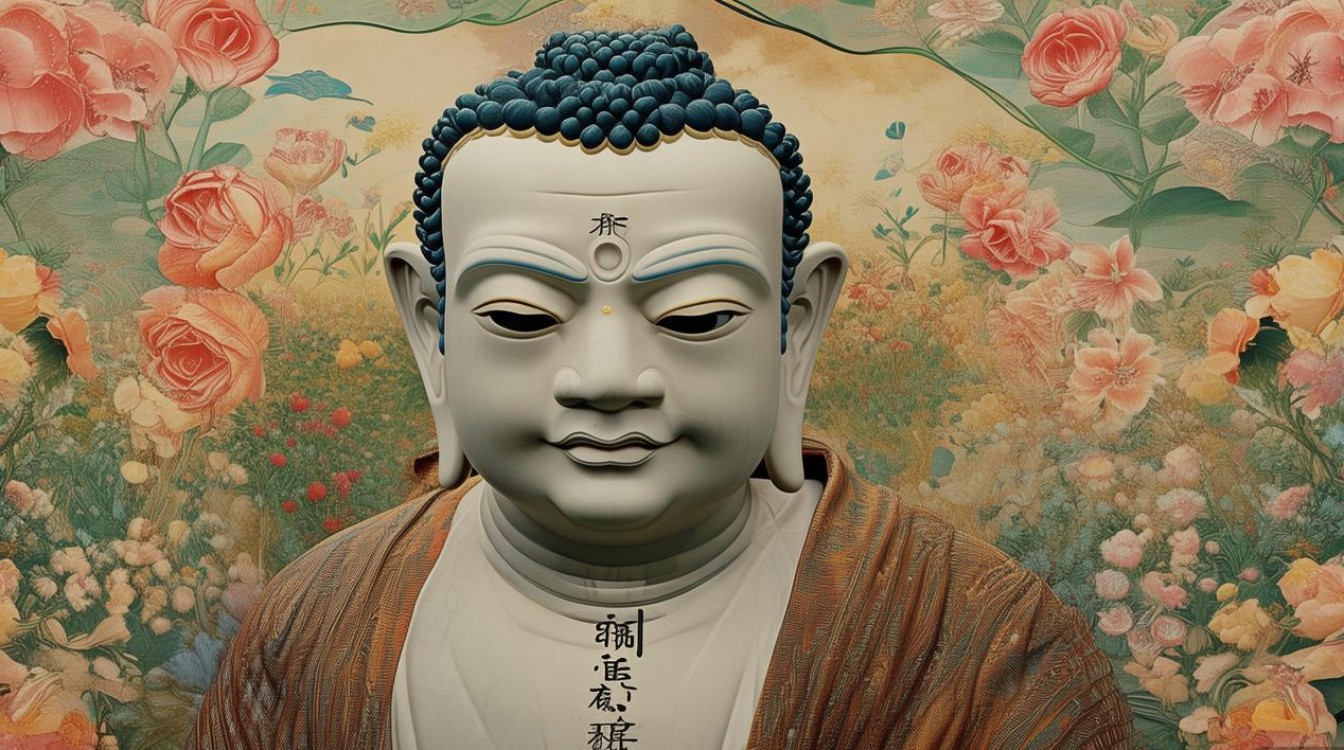

世间万物,皆在刹那迁流中变化,春花秋月、朝露晚霞,无一不是“生住异灭”的过程,这便是“观色无常”的智慧——“色”并非仅指色彩,而是构成一切现象的物质与精神要素,眼所见、耳所闻、身所触,乃至念头生灭,皆属“色”的范畴,观其无常,并非消极认命,而是透过表象看清本质:一切现象如梦幻泡影,没有永恒不变的实体,唯有迁流不息的过程,正如《金刚经》所言:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”这种观照,能破除我们对“常、乐、我、净”的执着,减少因贪恋、恐惧带来的烦恼。

而“菩萨不住”,则是菩萨道修行者的核心行持。“不住”,即不执着于任何相——不执着于“我相”,不执着于“人相”,不执着于“众生相”,不执着于“寿者相”;不执着于善相、恶相,不执着于功德相,不执着于度众生的相,菩萨虽在世间度化众生,却如“雁过寒潭,雁过而潭不留影;风吹疏竹,风过而竹不留声”,内心不染纤尘,为何要“不住”?因为若执着于“我”,便有“我能度众”的傲慢;若执着于“功德”,便生“求果报”的贪心;若执着于“众生相”,便陷入“分别心”的执着,唯有“不住”,才能以清净心、平等心、慈悲心,随缘度化,不取于相,如如不动。

观色无常与菩萨不住,实是一体两面:观色无常是“慧”,看清缘起性空,破除我执法执;菩萨不住是“行”,在慧的指导下,不住于相,广修六度万行,正如《维摩诘经》所言“虽知诸佛国,及与众生空,而常修净土,教化于群生”,菩萨深知世界与众生皆空,却依然不舍一人,不废一法,这便是“以无住心,行无相行”的慈悲。

以下是“菩萨不住”的破执对象与修行意义简表:

| 破执对象 | 具体表现 | 修行意义 |

|---|---|---|

| 对“我相”的执着 | 不认为“我是能度的主体”,不执着于自身功德、名声、利益 | 破我执,消除傲慢与自私,成就平等心 |

| 对“众生相”的执着 | 不分别“谁是可度的众生”,不因众生好坏、亲疏而差别对待 | 破法执,生无缘大慈,同体大悲 |

| 对“功德相”的执着 | 行布施、持戒等善行时,不执着“我做了多少功德”,不求回报、不炫耀 | 离相布施,功德无量三轮体空,积累无漏福慧 |

| 对“住相”的执着 | 不执着于“度化成功的结果”,不因众生未度化而烦恼,不因度化而欢喜执着 | 随缘不变,不变随缘,保持内心的清净与自在 |

在日常生活中,观色无常让我们学会放下:面对得失,明白“得亦是失,失亦是得”,因无常而珍惜当下;面对痛苦,明白“苦乐相依,坏苦无常”,因无常而保持坚韧,菩萨不住则让我们学会奉献:帮助他人时不求回报,付出时不计较得失,以“无我”之心行利他之事,正如印光大师所言:“学佛之人,先以知因果、慎独语为根基,进而断烦恼,证菩提,则其利自他,莫能名焉。”

相关问答FAQs:

Q1:观色无常是否意味着消极避世,放弃努力?

A1:并非如此,观色无常是认清世界的本质后,更积极地活在当下,正因为知道一切无常,生命短暂,才更要珍惜时光,努力行善、精进修行,不因执着结果而焦虑,不因遭遇挫折而消沉,正如古人言“尽人事,听天命”,观无常是“听天命”的智慧,而努力是“尽人事”的担当,二者相辅相成,而非消极放弃。

Q2:菩萨不住是否意味着没有原则,随波逐流?

A2:恰恰相反。“菩萨不住”是破除对“相”的执着,而非破除“慈悲”与“智慧”的原则,菩萨有明确的修行方向——上求佛道,下化众生,只是不执着于“我在度众生”“我做了多少善事”等相,面对恶人,菩萨依然以慈悲心教化,不因对方恶劣而放弃;面对诱惑,菩萨持戒清净,不因外界干扰而动摇,这种“不住”是“随缘不变,不变随缘”的自在,而非没有原则的随波逐流。