手托净瓶菩萨是佛教艺术中极具代表性的形象,尤其在汉传佛教中广为流传,其核心载体多为观世音菩萨,这一形象以“净瓶”为核心法器,承载着深厚的宗教象征、文化内涵与艺术价值,成为佛教慈悲精神与净化理念的视觉化表达。

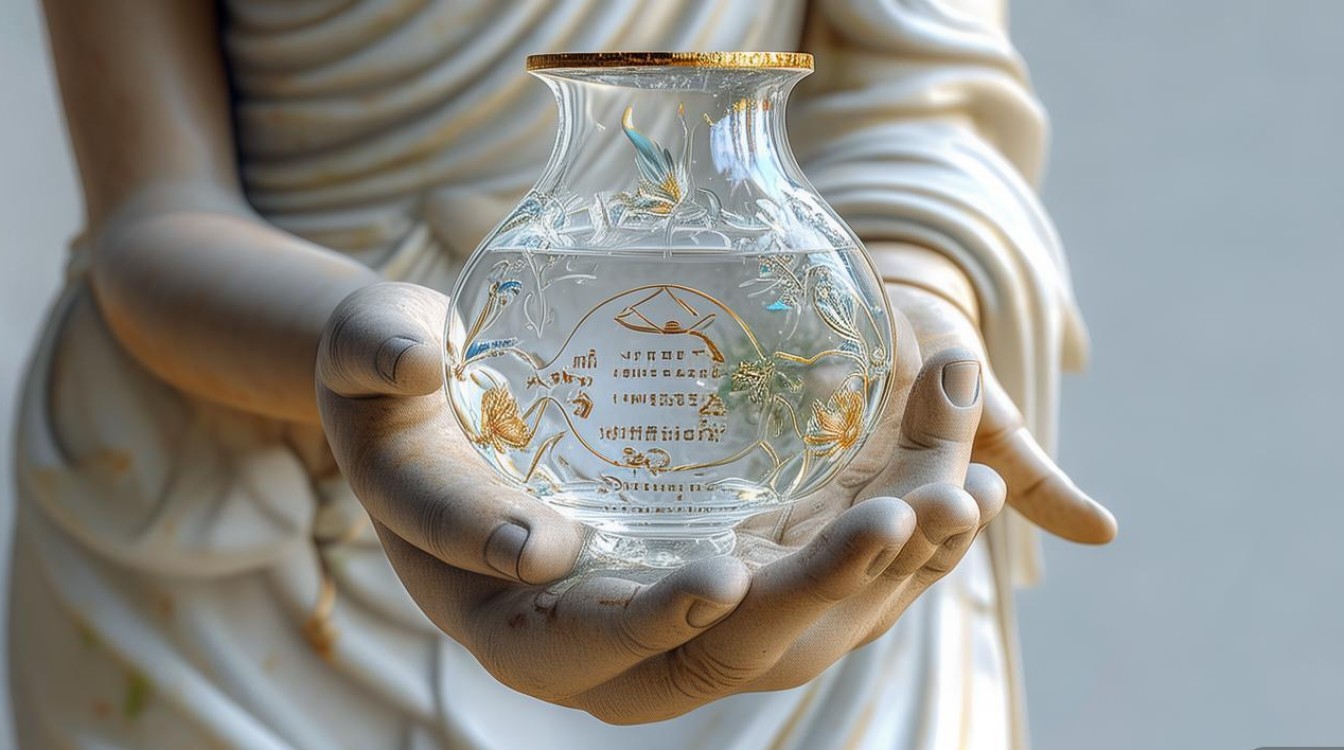

从形象细节来看,手托净瓶菩萨通常呈站姿或半跏趺坐姿,面容慈悲庄严,双目低垂,含笑凝视众生,身披袈裟或天衣,佩戴璎珞、臂钏等庄严饰物,衣纹流畅自然,既显神圣又不失亲和,净瓶作为其标志性法器,多置于菩萨左手或右手,瓶身多为长颈、圆腹、单耳或双耳的造型,材质在造像中体现为铜、瓷、玉、石等,瓶口常以瓶塞封堵,内插一枝杨柳或青叶——这一细节让净瓶的形象更为生动,也赋予了其更丰富的象征意义,在佛教经典中,净瓶梵音为“军持”,本是比丘十八物之一,用于储水净手或饮用,后逐渐演变为菩萨的法器,象征“清净无染”的智慧与慈悲。

净瓶的宗教内涵与菩萨的悲愿紧密相连,观世音菩萨以“大慈大悲,救苦救难”为根本愿力,而净瓶中的水与杨柳枝,正是其悲力化现的“甘露”,佛教认为,众生因烦恼业力而身心“污浊”,如同渴热之人亟需清泉;菩萨手中的净瓶,便是洒遍法雨、灭除烦恼的象征。《法华经·观世音菩萨普门品》中提到,若众生受诸苦恼,一心称名观世音菩萨,菩萨即“观其音声”而寻声救苦,以“净瓶甘露”滋润众生心田,使其远离贪嗔痴“三毒”,获得身心清凉,杨柳枝的“拂尘”意象,则进一步强化了净瓶的净化功能——以柔软的枝条拂去众生心灵的尘埃,喻示菩萨以慈悲心“拂尘除垢”,引导众生回归清净自性。

在文化融合与艺术表现层面,手托净瓶菩萨形象体现了佛教与中国传统文化的深度互动,印度佛教早期的净瓶形象较为朴素,传入中国后,与本土“清泉”“甘霖”的农耕文化意象结合,逐渐演变为更具装饰性的法器,唐代造像中的净瓶多饱满圆润,线条粗犷,体现盛唐气象;宋代则趋于清秀雅致,瓶身修长,细节繁复,反映文人审美的影响;明清时期,净瓶的装饰性进一步增强,常与龙纹、莲花纹等结合,凸显皇家艺术的华丽,材质上,石雕造像中的净瓶古朴厚重,铜铸造像则细腻精致,陶瓷造瓶则兼具实用与审美,不同材质的艺术表现共同丰富了这一形象的视觉层次。

从宗教实践与民间信仰角度看,手托净瓶菩萨被视为“护佑众生”的象征,信徒常通过礼拜、供奉手托净瓶菩萨,祈求身心清净、远离灾厄,尤其在水患、疾病等“浊恶”情境中,净瓶的“净化”功能被赋予更具体的现实意义,民间更有“滴水观音”的信仰变体,强调净瓶滴落的一滴甘露能解众生饥渴、消弭苦难,这种信仰进一步推动了净瓶形象的普及与传播。

不同朝代手托净瓶菩萨造像风格对比:

| 朝代 | 形象风格 | 净瓶造型 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 唐代 | 丰满圆润,比例协调 | 瓶身圆润,颈较短,双耳明显 | 线条粗犷,气势恢宏,体现盛唐气象 |

| 宋代 | 清秀雅致,面容柔和 | 瓶身修长,颈细长,单耳简洁 | 细节精致,衣纹流畅,融入文人审美 |

| 明清 | 精致华丽,装饰繁复 | 瓶身多带纹饰(如莲花、龙纹),颈高且直 | 工艺细腻,色彩丰富,凸显皇家审美 |

手托净瓶菩萨的形象,既是佛教“悲智双运”理念的具象化,也是艺术与信仰交融的结晶,它以净瓶为媒介,传递着“净化心灵、慈悲济世”的核心精神,成为跨越时空的文化符号,持续为众生带来精神慰藉与心灵启迪。

FAQs

-

手托净瓶菩萨一定是观音菩萨吗?

不一定,虽然手托净瓶的形象以观世音菩萨最为常见,但在佛教造像中,部分菩萨或罗汉也可能手持净瓶,如“十八罗汉”中的某些罗汉形象,但若特指“手托净瓶且内插杨柳”的形象,则基本可确定为观世音菩萨,因其“杨柳观音”是汉传佛教中观音的重要化身之一。

-

净瓶中的水或杨柳枝在佛教中有什么特殊含义?

净瓶中的水象征“甘露”,代表佛法能灭除众生烦恼,滋润心田,如同甘露解除旱渴;杨柳枝则象征“拂尘”,喻示菩萨以慈悲心拂去众生心灵的“尘垢”(贪嗔痴),同时杨柳枝柔软坚韧,也象征菩萨的“柔软心”与“坚韧愿”,能度化一切众生,二者结合,体现了佛教“净化身心、慈悲济世”的核心教义。