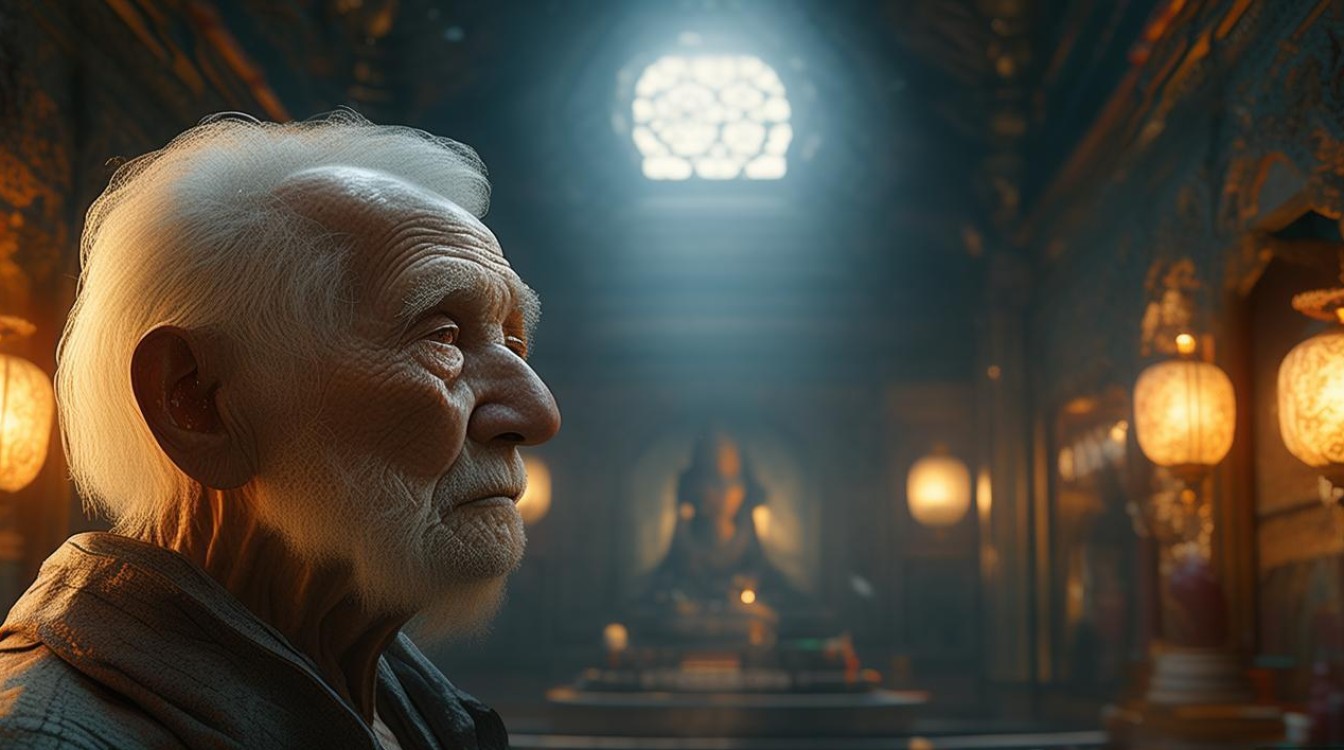

在许多家庭的日常图景中,“老人混沌”是一个既常见又令人心疼的片段:祖父或许会反复询问刚说过的话,母亲可能站在厨房里忘记要做什么,外婆对着相册里的旧照喃喃自语,却叫不出子孙的名字,这种“混沌”并非简单的“老糊涂”,它交织着生理机能的衰退、心理认知的重构,以及生命末期对存在意义的重新叩问,而佛教,这一诞生于古印度的智慧体系,以其独特的生命观、心性论和实践法门,为理解“老人混沌”提供了超越病理学的视角,也为陪伴者点亮了一盏安心的灯。

“老人混沌”的多重面向:生理、心理与存在

“老人混沌”首先表现为生理层面的认知退化,随着年龄增长,大脑神经元减少、神经递质分泌下降,记忆力(尤其是情景记忆)、注意力、信息处理速度等功能自然衰退,老人可能忘记孙子的生日,却记得童年的歌谣;难以理解新事物的逻辑,却能精准复述几十年前的经历,这种“选择性遗忘”并非混乱,而是大脑对生命经验的重新编码——保留与情感、意义紧密相关的记忆,剥离琐碎的、应激的信息。

心理层面,“混沌”常伴随孤独、焦虑与自我认同的动摇,当社会角色从“劳动者”“养育者”转变为“被照顾者”,当身体不再听使唤,老人容易产生“无用感”“拖累感”,佛教中的“无明”概念在此显现:对“自我”的执着(“我执”)让他们难以接受身体的衰败,对“过去”的贪恋让他们困在回忆里,对“的恐惧让他们陷入对死亡的焦虑,这种“无明”并非愚笨,而是对生命无常本质的抗拒,是心识被业力(行为习惯、心理倾向)牵引的显现。

更深层的,“混沌”是存在意义上的“返璞归真”,佛教认为,众生本具“佛性”,但因“无明”覆盖而迷失,老人混沌的状态,某种程度上打破了后天构建的“社会人格”——不再在意身份、评价、得失,回归到最本真的生命状态,就像禅宗所言“初心”,未被世故修饰的心,可能更接近空性,正如一位临终关怀志愿者所说:“奶奶最后几个月,不会说话,只会笑,但每次我握她的手,她都握得很紧,那是一种纯粹的联结。”

佛教视角下的“混沌”:无常与觉悟的契机

佛教以“无常”为宇宙根本法则,生老病死只是无常的具体显现。《杂阿含经》中说:“盛事必衰,合会有离。”衰老与混沌并非“惩罚”,而是生命自然的流程,提醒世人“诸行无常”,若能以无常观照老人的混沌,便不会将其视为“灾难”,而是接纳其为生命的一部分,正如《坛经》所言:“正见名出世,邪见名世间,邪正俱不用,清净至无余。”当家人不再抗拒“混沌”,而是以平常心陪伴,反而能减少老人的焦虑,让心识在放松中自然安住。

佛教更将“混沌”视为觉悟的潜在契机,净土宗强调“临终助念”,认为人在意识模糊时,耳根仍能听闻佛号,善种子可能因此成熟;禅宗公案中,有痴呆老人闻“吃茶去”而开悟的记载,说明心性的觉悟不依赖于逻辑思维。《维摩诘经》说“烦恼即菩提”,老人的“执念”“恐惧”若能被智慧观照,便能转化为对生命的深刻体悟,一位学佛者分享:“父亲失智后,我每天为他念《心经》,起初他会烦躁,后来渐渐安静,有次我念到‘照见五蕴皆空’,他突然流泪,那一刻我觉得,他或许比我们更懂‘空’的意味。”

佛教实践:陪伴“混沌”老人的心法与行法

面对“老人混沌”,佛教提供的不仅是理念,更是可操作的方法,核心在于“调自心”与“利他行”。

调自心:对治“不忍”与“厌烦”

家属常因老人的“反复”“不可理喻”而生起烦恼,这正是“修心”的起点,佛教主张“慈悲喜舍”四无量心,对老人修“慈悲”:观想他们曾为家庭的付出,理解他们当下的无助,生起“愿其离苦”的心,修“忍辱”:面对老人的指责或遗忘,不生嗔恨,观照“嗔恨”只会让彼此痛苦,一位法师开示:“照顾老人不是‘任务’,是‘修行’,你的每一次耐心,都在消解自己的我执,也在为老人种下善因。”

利他行:用“方便”引导心识安住

- 正念陪伴:放下手机,专注地与老人相处,哪怕只是静静坐着,用缓慢的语速、简单的句子交流,观察他们的表情,回应他们的情绪,正念的“专注”能传递安全感,帮助老人从混乱的思绪中暂时抽离。

- 声音疗法:念佛号、诵经或播放佛乐,佛号(如“阿弥陀佛”)的简单重复,能帮助老人散乱的心识聚焦;经典中的智慧(如《心经》的“色不异空”)能潜移默化影响心识;佛乐的平和韵律能调节情绪,促进身心放松。

- 触觉安抚:轻轻握住老人的手、抚摸他们的额头,传递温暖与联结,佛教认为“身业”能影响“心业”,身体的接触能打破语言不通的隔阂,让老人感受到“被需要”“被爱”。

- 简单仪式:每天固定时间一起做简单的动作,如合掌、缓慢绕走,或一起看佛像,仪式感能为混乱的生活带来秩序,让老人在重复中找到安心。

佛教视角与现代关怀的融合

现代医学将“老人混沌”归因于阿尔茨海默病等疾病,强调药物干预与护理,而佛教则关注心性的调适与生命意义的提升,二者并非对立,而是互补:药物缓解生理症状,佛教安顿心灵;护理满足身体需求,修行滋养精神,养老院中可设置“静修角”,供老人念佛、听经;家属可学习“临终关怀”知识,在老人最后阶段以佛号引导,帮助他们“善终”。

以下是佛教视角与现代关怀对“老人混沌”理解的对比:

| 维度 | 现代医学视角 | 佛教视角 |

|---|---|---|

| 核心认知 | 生理性病变,需治疗与护理 | 心识被无明覆盖,需智慧观照与慈悲陪伴 |

| 情绪应对 | 减少焦虑、抑郁等负面情绪 | 转化烦恼为菩提,修“舍心”与“平等心” |

| 生命意义 | 延缓衰退,提高生活质量 | 接纳无常,体悟“无我”,成就往生或觉悟 |

| 陪伴重点 | 功能性照顾(饮食、卫生、安全) | 心性关怀(倾听、联结、引导心识安住) |

故事:老和尚与“痴呆”居士

在江南一座古寺,曾有一位“痴呆”的老居士,每天在寺院里游荡,有时对着佛像笑,有时对着树木说话,年轻僧人常觉得他“添乱”,唯有住持老和尚待他极好,常拉着他手说:“老伙计,今天天气好,咱们去晒晒太阳。”一日,老居士突然摔倒,老和尚细心为他包扎,他忽然清醒般说:“师父,我知道我‘傻’,但每次见你,心就定了。”老和尚答:“你不傻,是心里太干净,装不下世故了。”后来老居士往生时,面带微笑,仿佛只是睡了一觉,这个故事印证了:所谓“混沌”,或许只是心识回归本真的方式,而真正的智慧,是放下评判,以慈悲照见每个生命的清净本性。

FAQs

问:佛教认为“老人混沌”是“报应”吗?

答:佛教不认同“混沌”是“报应”,因果业力强调“自作自受”,但衰老是共业(众生共同的生命规律)与别业(个人业力)共同作用的结果,并非“惩罚”,佛教主张“慈悲为本”,面对“混沌”应生怜悯心,而非评判心。《盂兰盆经》中,目连救母正是通过供养三宝、利益众生,超度堕恶道的母亲,说明对老人的关怀能积累福德,改变业缘。

问:老人不信佛,家属可以用佛教方法陪伴吗?

答:完全可以,佛教的“慈悲”“正念”“接纳”等理念具有普适性,不局限于信仰,不信佛的老人也能感受到陪伴者的耐心与专注,听到佛号可能因韵律平和而安静,简单的仪式(如一起听轻音乐)能带来秩序感,关键是“心”——家属若以无分别心对待,不执着于“佛教形式”,而以“爱”与“理解”为核心,就能让老人在安心中度过“混沌”阶段,这也是“人间佛教”所倡导的“以生活即修行,以利他为慈悲”。